| 薩摩国府跡で“こざ園”を楽しむロードマンから更新情報のご案内 | |

|---|---|

| 令和 3年12月 4日(土) | 地力を高め肥料として使える緑肥に追加掲載 |

| 令和 4年 1月16日(日) | 石灰防除の進め!の参考文献に「石灰資材使いこなしブック」を追加紹介 |

| 令和 4年 3月26日(土) | 日々の土壌管理は!?にデジタル式家庭用土壌酸度計の写真を挿入紹介 |

,「pHってなに?」)

,「pHってなに?」)

「追肥はどうして必要なんですか?」 追肥/野菜が「肥料を欲する」サインを見極める

「追肥はどうして必要なんですか?」 追肥/野菜が「肥料を欲する」サインを見極める

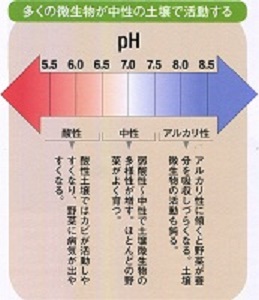

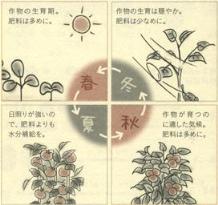

美味しい安全で健康的な野菜栽培には,まずは健康的な土づくり(畑づくり)が大切。連作障害を防ぐため輪作に心がけ,肥沃で花つきや実つき,根張りを良くするには,野菜に合ったpH/弱酸性土壌の維持が基本。 あなたの畑の周りには,「スギナ」・「オオバコ」・「スミレ」等の雑草が生えていませんか。こんな草が生えていたら,あなたの畑は,酸性土壌です。上の表のとおり,酸性に強い野菜は,カボチャ・サツマイモ・ジャガイモ・スイカ等で,インゲン・エンドウ・タマネギ・ホウレンソウは,特に酸性には弱い野菜です。 『やさい畑』(2013年秋号)の「畑のそもそも相談室」に作付け前によく出てくるフレーズ,「野菜によって異なる最適なpH」。この「pH(ピーエイチ又はペーハー)」は野菜の生育と大きな関わりを持つと同時に,土壌の性質を知るうえで大切なキーワードです。「pHってなんですか?」と題して園芸研究家の麻生健洲先生の回答が分かりやすく次のように掲載されていました。 農作物は「作る人の足音を聞いて育つ」とも言われます。種を播きっ放し,苗を植えっ放しではなく,毎日のように野菜の生育の様子を見に行き,作物が発するサインを見逃さずに早め早めの対策を取ることで順調に生育するということでしょう。 籾殻をそのまま地面にすき混んでも,3~4年は分解されずに残ってしまうほど腐りにくく,これは籾殻の表面に独特な成分=殻はクチクラというワックス成分が全体を覆っていて水を弾くためなかなか分解しづらく,加えて籾殻単体には窒素分が少ししか含まれていないため発酵微生物がほとんど増殖せずなかなか発酵せず,簡単には堆肥にはできず時間がかかってしまいなかなか大変です。 植える野菜によってだけではなく,畑への肥料の必要量は,季節による寒暖や気温の違いによって異なります。土の温度によっても施肥量は違ってきます。作物の育ち具合をよく畑で観察して追肥のタイミングを間違えないようにしましょう。

出典:『やさい畑』(2010年冬号 家の光協会) …と生長適期に適量まくことがポイントお書物には。 植物の生育に必要な養分は,16元素と言われています(ニッケルを含め17元素という資料もあり)。その中で,葉や根を介して水や空気中から取り入れられる炭素・酸素・水素以外の元素で,生育のためたくさん必要とされ欠乏しやすいのが,半世紀以上も前のことになるが高校入試9教科時代,技術家庭の先生から「N・P・K=葉・根・実」として覚えさせられた窒素・リン酸・カリで,「肥料の三要素」と呼ばれており,これにカルシウム・マグネシウムを加えたものが「肥料の五要素」として主に肥料として大切な元素で,多く施肥する必要があることから「多量(必須)要素」と呼ばれ,酵素の働きに不可欠な硫黄(硫黄は多量要素に含まれる)を除いた7元素(塩素・ホウ素・銅・鉄・亜鉛・モリブデン・マンガン)は,多量要素に比べると微量に供給すればよい「微量(必須)要素」として区分されています。 出典:『やさい畑』2010年秋号(家の光協会) 「春分」も過ぎ,春まき野菜の季節を迎え,店頭には,各種の化成肥料が並び,どの化成肥料をと頭を悩ませますよね。 川内川河口の右岸にある月屋山(標高164㍍ 写真:舟間島から撮影)。中腹のむき出しになった岩場まで登ると平成の合併で薩摩川内市となった東シナ海に浮かぶ甑列島が展望できる場所でもあります。 ●病害虫の被害を抑える方法 出典:『狭い庭でもここまでできる 一坪家庭菜園』(藤田 智箸,家の光協会),『はじめての野菜づくり』(成美堂出版) 4 被害カ所は早めに除去し,害虫は少ないうちに捕殺を 出典:『NHK趣味の園芸/2009年6月号』・『NHK趣味の園芸 やさいの時間/2010年6月号』(日本放送出版協会),『ナメクジ おもしろ生態とかしこい防ぎ方』(農文協)

学びの中で知った簡易土壌酸度(pH)計で,確実に土壌のpHを測定できることを知り通販で購入。シラスの火山灰土の上に堆積した土壌を,先人が長年,知恵を出し合い耕作してこられたかけがえのない貴重な宝物。

これを受け継いだ以上,素人ながらも種を蒔く畝ごとに,種子に適したpHを測り,適度に苦土石灰を施し調整し,育ちやすい好適pHに改善することに努めています。

また,農作業を通じて土との触れ合いを楽しむ中で,野菜の収穫以上に我が畑での楽しみなのは,耕作に伴い,土の中から姿を表します弥生~平安期の遺物(-30㎝も掘り返しますと遺物の包含層が)です。

写真左の簡易型土壌酸度計は,湿った土壌に1分間差し込むだけで,pH4~pH7までを測定できる優れものです。

写真左の簡易型土壌酸度計は,湿った土壌に1分間差し込むだけで,pH4~pH7までを測定できる優れものです。

pHは,土壌の化学性を特徴づける基本項目で,pHの違いが養分の供給力や土壌の成分の活動に大きく影響してきます。値「6.9~7」が中性で,数値が小さくなるほど酸性が強く,大きくなるほどアルカリ性が強くなることを示します。※pH5~5.4=強酸性 pH5.5~5.9=酸性 pH6~6.4=弱酸性 pH6.5~6.8=微酸性 pH8~=弱アルカリ性

近年,「酸性雨」という言葉をよく耳にするようになりましたが,大気中の雨は弱酸性で,自然の恵みである雨が降ることにより,土壌は酸性化し,また肥料を与えることでも土壌は酸性化します。

菜園の作物も好適pHは異なり,一般的にはpH6程度。安易に土壌中和のために石灰等を与えすぎますと,マンガン欠乏土壌となって硬い土壌となってしまいますので,自分の目で土壌pHを測り,適度な石灰撒布に留意しましょう。因みにホウレンソウの好適pHは6.5~7.5と中性土壌で生育が旺盛な野菜です。日本の土壌は,雨によって酸性に偏いています。酸性度の強い土は植物の根を傷めてしまい,栄養が吸収できなくなって,植物が育ちにくくなります。そこで,栽培する野菜に合わせて,土の酸度を調整しておく必要があります。土をふかふかの団粒構造にする微生物や細菌の多くは,酸度(PH)5.0~6.5の土を好みます。従って,弱酸性から中性土なら,微生物が活動しやすい土といえます。酸度調整もその数値を目標に行うことになります。

写真下の「デジタル式家庭用土壌酸度計」は,上の通販で買い求めた「簡易型土壌酸度計」の文字盤が,10年以上の使用で経年変化し見えずらくなってきたので,令和4年3月に市内のホームプラザで2千円で新たに買い求めたもので,電源はアルカリボタン電池3個で,測定範囲はpH3.5~9.9となっています。

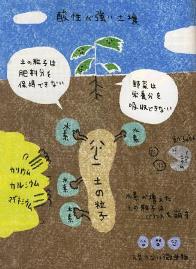

酸性土がよくない理由

酸性土がよくない理由

酸性土壌になるとアルミニウムが土中に溶け,土中のリン酸を吸着し,植物が養分として吸収できない状態にしてリン酸欠乏を起こします。また,カルシウム,マグネシウムなど養分が欠乏し,植物に悪影響が出ます。このような影響によって,植物の根が傷み,養分や水分の吸収が阻害されます。

◆ リン酸欠乏を起こす

◆ 土の中の栄養分が欠乏する

◆ 微生物が活動しにくい環境になる

◆ 根の肥料吸収力が低下する

作 物

好適pH

作 物

好適pH

作 物

好適pH

作 物

好適pH

インゲン

5.5~6.7

エンドウ

6.0~7.5

サツマイモ

5.5~7.0

シャガイモ

5.0~6.5

サトイモ

5.5~7.0

タマネギ

5.5~7.0

ニンジン

5.5~7.0

ダイコン

6.0~7.5

カ ブ

5.5~6.5

アスパラガス

6.0~8.0

キャベツ

6.0~7.0

ハクサイ

6.0~6.5

レタス

6.0~6.5

カボチャ

5.5~6.5

スイカ

5.5~6.5

ホウレンソウ

6.0~7.5

ナ ス

6.0~6.5

トマト

6.0~7.0

キューリ

5.5~7.0

イチゴ

5.0~6.5

(出典):日本園芸協会・野菜講座/基礎編から,『だれにもできる土壌診断の読み方と肥料計算』(農文協),『野菜がうまい!土名人』(万来舎),『おいしい野菜がたくさんできる!土・肥料の作り方・使い方』(西東社),『野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ』(学研プラス)

◆土の酸性の見きわめ方と石灰散布の方法◆

◆土の酸性の見きわめ方と石灰散布の方法◆

種を蒔く1週間~2週間前に,育ちやすい好適pHに合わせるよう苦土石灰を散布します。なお,その際は,窒素肥料と同時に散布しないようにしましょう。

苦土石灰 =アルカリ分が53%以上。マグネシウムを含む。種播き等の4~5日前の散布が可能です。なお,粒と粉の2種類が販売されていますが,粉状は,土に混ざりやすく,酸性改良効果は高いのですが,風で飛散しやすいので散布時にはマスク・メガネの着用を。一方粒状は,まきやすい反面,酸性改良効果は劣るため,粉上よりも50%多めに施用を。

消 石 灰 =アルカリ分が80%以上。カルシウムを含む。使用料は,苦土石灰の半分を目安。種播き等の2週間前の散布が原則。

かき殻石灰=有機石灰の名称も。カルシウム・マグネシウムの外,微量要素も豊富。しかし,中和能力は弱く,効果はゆっくりが特徴

前述のとおり石灰には,苦土石灰・消石灰・かき殻石灰(有機石灰)の3種類が。それぞれ特性があるので,1種類使い続けるより,1年ごとに使いわけたほうが土のバランス保持に。石灰は効果的に施せば肥料の吸収効果を高めますが,施し過ぎは絶対にダメ。pHを1上げるために必要な量は,1平方㍍当たり100㌘~200㌘(一握りから二握り)が目安になります。

種を播いたり,苗の栽培を初めたりする前に,土壌はその植物に適切な酸性度に調節されます。例えば,酸性に弱いホウレンソウを栽培する前に,「酸性の土壌を中和する」という作業が行われます。ただ,「酸性の土壌を中和する」と表現されますが,完全に中和するわけではなく,「土壌の酸性度を少し和らげる」という意味です。

種を播いたり,苗の栽培を初めたりする前に,土壌はその植物に適切な酸性度に調節されます。例えば,酸性に弱いホウレンソウを栽培する前に,「酸性の土壌を中和する」という作業が行われます。ただ,「酸性の土壌を中和する」と表現されますが,完全に中和するわけではなく,「土壌の酸性度を少し和らげる」という意味です。

野菜や草花,果樹などが元気に育つためには,良質な土壌が大切です。良質な土壌とは,適度の水を保つこと,通気性があること,窒素,カリウムやリン,鉄やカルシウムやマグネシウムなどの養分を十分に含むことなどの性質がいわれます。

これらの性質が生かされるには,土壌の「酸性度」が大切です。酸性度を調節するために,苦土石灰,あるいは,消石灰などが土壌に与えられます。苦土はマグネシウムを意味し,苦土石灰は「炭酸マグネシウム」や「炭酸カルシウム」を主な成分としています。石灰は,炭酸カルシウムを成分とする石灰岩を焼いてできる白い粉で,「生石灰」と呼ばれることもあります。生石灰は,酸化カルシウムが成分であり,水と激しく反応し発熟します。この熟が消えて生じるのが消石灰であり,水酸化カルシウムが主な成分です。

また,これらをやりすぎて,酸性に戻すのにはピートモスが使われます。ピートモスは,ミズゴケを主な成分としており,これを混ぜた土壌は酸性化し,保水性や吸水性が高くなります。土壌を改良するという意味で,「土壌改良材」とよばれることがあります。

酸性度の調節が行われる理由は,日本の多くの地域の土壌は酸性であり,多くの植物が酸性の土壌に弱いからです。日本の土壌が酸性なのは,降水量が多いからです。多量の雨により,土壌に含まれるアルカリ性をもたらすカルシウム,マグネシウム,カリウムなどが流されてしまっているのです。

出典:『知って納得! 植物栽培のふしぎ-なぜ,そうなうの?そうするの?-』日刊工業新聞社刊から,『野菜がうまい!土名人』(万来舎)

pH(ピーエイチ・ペーハー)って何?

pHとは,「水溶液中に溶けだしている水素イオンの量」を測定した数値で,水素イオンで満たされたときをpH0(極めて強い酸性)とすると,水素イオンがまったくないときが14(極めて強いアルカリ性)になり,土の中の水分を測定すれば,土のpHがわかり,pHを土壌酸度といい,日本の土壌は,酸性に傾いているのが特徴で,日本の土壌に酸性土壌が多い理由には,腐植と粘土は酸性,火山由来の土壌が多い,植物が有機酸(根酸)を出す,雨がカルシウムイオンを追い出す,硫安や塩化カリの連用が上げられ,野菜にとって酸性土壌がよくないのは,酸性になった結果起こる連鎖反応で,植物に有害なアルミニウムイオンが増え,リン酸・各種養分が欠乏し,マンガンが過剰になり微生物の働きが悪くなって生育を悪化させるためですと紹介されていました。

◆アルカリ性土壌ならよいのか?

土壌がアルカリ性になるのもよくありません。肥料の三要素や,植物が必要とする元素のほとんどは,pH6.0~6.5のときにもっとも多く水に溶けだします。ですから,極端な酸性やアルカリ性になると肥料の効きが悪くなり,野菜の生育にも支障をきたします。

◆野菜にとってはどうですか?

野菜の多くも,pH6.0~6.5の中性から弱酸性の土を好みます。pH6.0~7.0が好きなホウレンソウやタマネギ,pH4.5~5.5の酸性土壌が好きなジャガイモやスイカなどの例外はありますが,多くの野菜はpH6.0~6.5が一番生育に適しています。

◆土のpHはどうすればわかりますか?

畑に生えている雑草が目安になり,カヤツリグサ,ハコベ,スギナが生えていれば酸性土壌とみてよく,測定器具(pH試験液,土壌酸度計,pHメーター)を使って,年1回,春の作付け前に正確に測定し,測定値に応じて石灰質肥料を施用し,中和させます。石灰質肥料とは,おおまかにいってカルシウムのことでカルシウムの化学反応により水素イオンが追いだされて,酸度が矯正されます。

石灰質肥料には,原料や成分,効果の現れるスピードなどによっていくつかの種類があります。最も使いやすいのは“苦土石灰”で,pH値を1.0上げるには,苦土石灰を100~150gg/㎡施用するのが目安で,作付けの2週間前までに散布して,土とよくなじませます。他に石灰窒素,生石灰,消石灰,有機石灰(貝化石粉,カキ殻)などがあります。

出典:『やさい畑』(2013年秋号)

「作る人の足音を聞いて育つ」━野菜作りの基本━

野菜の順調な生育には「温度,土,水,光,肥料」に十分気を付けることが重要で,どれ一つ欠けても良く育ちません。

5つの基本

5つの基本

土と肥料で土台を整え,雨が多いときは雨除けをして排水を良くし,逆に夏の高温乾燥期には水やりに努め,土や野菜が乾燥しないよう敷き藁を施したり,遮光したりします。

野菜には寒さに強いもの・弱いもの,暑さに強いもの・弱いものなど元々の性質があります。寒さに弱いものは霜が降りる前に,暑さに弱いものは梅雨明けまでに収穫が終わるよう種まきや植え付けの時期を考慮しましょう。

温 度

秋から冬にかけてはビニールなどでトンネル掛けをし,その上に不織布や寒冷紗をかぶせて保温に努め,夏の乾燥期には黒色寒冷紗で覆って遮光したり,水やりをしたりして温度を下げるなどし,野菜が育ちやすい条件・環境を整えましょう。また,光を遮ることはできても太陽の代わりに日射量を増やすことはできないので,日当たりのいい場所で栽培しましょう。

排水の良し悪し,粒の粗さ,硬さ,粘度など土の種類はさまざまです。ほとんどは酸性なので,酸性に弱い野菜を作るときは消石灰や苦土石灰で中和する必要があります。また,堆肥や腐葉土などを施すことで肥料や水,空気を保つことができる土壌にすることが大事です。

土

野菜作りに水は欠かせませんが多ければいいというものではなく,生育段階に応じて必要な量を吸収できる環境をつくることが大切です。菜園の排水を良くするとともに,乾燥しすぎないように次のことに取り組みましょう。

水

①畝を高くする(乾燥しやすい菜園では,畝を低くして平畝にする)。

②排水溝を作る(菜園の周囲,畝の間)。

③堆肥や腐葉土を十分に施す。

④水分が地面から抜けないように敷き藁やビニール等でマルチングをする。

光が足りないと光合成作用が弱くなり,軟弱な野菜に育って病害にも弱くなります。菜園の日当たりの良し悪しで,作れる野菜の種類も決まってきます。果菜類,根菜類は長時間日光が当たる方がいいですが,葉菜類には半日陰でも十分作れるものもあります。

光

肥料には窒素(N),リン酸(P),カリ(K)の3要素があり,これにカルシウム(Ca),マグネシウム(Mg)を合わせて5要素といいます。

肥 料

また微量要素として鉄,マンガン,銅,ホウ素,硫黄などがありますが,これらは元かから土に含まれているので特に施す必要はありません。

肥料には,化成肥料と有機質肥料があり,効き目がすぐ表れる速効性のものと,長時間かけてじっくり効く遅効性のものがそれぞれにあります。野菜の種類,生育環境,段階に応じて使い分けましょう。

出典:南日本新聞 生活情報誌「てぃーたいむ」(2013年12月号)

疲れた土壌を元気にする 天地返し/寒起こし 穴あきショベルで作業も楽に

菜園作業で,畑が空いていて,作業もあまりない冬の1月~2月の時期にやっておきたいのが土起こし。

菜園作業で,畑が空いていて,作業もあまりない冬の1月~2月の時期にやっておきたいのが土起こし。

土起こしは,畑の土を掘り上げてほぐす作業ですが,その場で土の塊を起こすだけではなく,上下に土を移動させる「天地返し」を行うと更に効果が。1年働いた土に日光と寒気を当て,害虫を駆除し病原菌を減らす=「寒起こし」効果など,毎年使う畑を劣化させないためには欠かせない作業で,この時季の氷点下に下がる寒さに硬くなった土をさらすことにより,土の中の水分が凍結と解凍を繰り返すことで硬い土が自然の力で崩れて柔らかくもなります。

畑の土は,表面から20㌢~30㌢の「作土」と呼ばれる野菜栽培に利用している部分と,「耕盤」と呼ばれる硬い層を挟んだ「心土」からなっており,天地返しは,作土と病原菌等に侵されていない心土を入れ替える作業です。

野菜がよく育っている畑でも,野菜を作り続けていると,だんだんと劣化し,作付けの前に,石灰や堆肥,肥料を入れて耕しても,それだけでは十分とはいえないそうで,天地返し等をして,土のリフレッシュをとお書物に。

三省堂の「大辞林」には,「天地返し」に関し耕地の土を深く耕して表層と下層の土を入れ替えるとあり,「園芸用語辞典」には,土壌改良法のひとつ。表層部の土と下層部の土とをひっくり返して入れかえること。植物を長く栽培していると,表層部分の土は微量成分の欠乏や病害虫の発生で植物がよく育たなくなるので,数年おきに行う。冬に行うと作業がしやすく効果的とありました。 なお,我が畑の土中からは,今冬の同作業中にも,薩摩国府の時代の遺物が1300年の長い歴史の眠りから土に混ざって出土しますので,腰痛対策用のベルト・サポーターを装着しながらの土上げ作業での腰の痛みをも瞬時忘れる冬場の楽しい作業となっています。但し,我が郷中内では,天地返し・寒起こしという農作業の風習が伝承されていないため,ご近所さんからは「何ょしといやっと? 発掘調査ですか?」と好奇心ある眼で見られ質問を受け,その都度,次の効果を説明しています。

なお,我が畑の土中からは,今冬の同作業中にも,薩摩国府の時代の遺物が1300年の長い歴史の眠りから土に混ざって出土しますので,腰痛対策用のベルト・サポーターを装着しながらの土上げ作業での腰の痛みをも瞬時忘れる冬場の楽しい作業となっています。但し,我が郷中内では,天地返し・寒起こしという農作業の風習が伝承されていないため,ご近所さんからは「何ょしといやっと? 発掘調査ですか?」と好奇心ある眼で見られ質問を受け,その都度,次の効果を説明しています。

天地返しの効果としては

①肥料分の偏りを解消して,均一化する。(耕作で用いた堆肥が下層でとどまってしまうため,その堆肥を表層に出すことで土壌がネタボ化傾向に陥るが均一化する)

②害虫や病原菌の少ない土と入れ替わる。(寒気に耕地の表層と下層を入れ替えることで,下層で越冬しようとしていた,害虫・雑草の根・土壌病害の原因となる病原菌を寒さにさらし凍死させ退治することで,土壌環境をリセットする)

③土が深くまでやわらかくなり,野菜が深くまで根を張れるようになる。

④①~③の効果から,疲れた土壌が元気になると共に連作障害が軽減される。

なお,天地返し作業に必要な道具がショベル(スコップ)となりますが,ショベルを先ず 土に差し,そして掘り,すくい上げる(埋め戻す)の繰り返しで,土はほぐれて天地が移動し,地中にあったものが空気と日光に当たることになりますが,単純な作業ほど,疲労が蓄積するとその気分はそがれていくことに。

我が圃場の場合,特に最大の理由は,ショベルにまとわりつく下層の粘土質の土。「返す」段階で土離れが悪いと,土を払い落とすために手首に負担が。ショベルの表裏に土がべっとりとこびりついてくると,重たくなり,こびりついた土を落とす作業が付加されますので「差す」・「掘る」の見た目には単純な作業まで効率が落ちてきます。学生時代に機械化が導入されていない発掘調査現場でトレンチを掘り・埋め戻す作業を通じ,ショベル使いには自信を持っていましたが,寄る年波に鍛えてあった腰も悲鳴を上げ始めてきます。

そんな時の,強い味方として,改良されたショベルとして「金象印 パイプ柄穴明ショベル丸形」(上右写真)は,家庭菜園特有の土の扱いに対応しています。『やさい畑』2011春準備号の「やさいな逸品⑮」で紹介記事を見つけ,市内外のホームセンター4店舗を回り,最後に訪れたコメリでようやく見つけ二九八で購入し,早速使用しています。

購入したショベルに貼ってあったシールに「切れ味・土ばなれがよい/粘土質土壌での土の掘り起しに最適」とありましたが,土をすくう頭部に14もの穴あけ加工が施されていて,これにより水分が多かったり,粘土質でべっとりくっつきやすい土も,すくって返すときの土離れが格段に向上し,作業ストレスが軽減。また,同じ大きさの従前使用していたショベルに比べ,穴の空いた分だけ軽量なので,長時間作業するときにも,作業負荷の軽減が期待できますよ。

なお,私は,穴あきショベルで掘り起こした土塊を小さくほぐすために,三つ又(備中鍬)を用いて粉砕し,その後を管理機で耕うんし(ならし)整地するようにしています。

なお,私は,穴あきショベルで掘り起こした土塊を小さくほぐすために,三つ又(備中鍬)を用いて粉砕し,その後を管理機で耕うんし(ならし)整地するようにしています。

※やさい畑』2013年冬号の特集記事「農家・専門家が実践する すぐ効くよく効く畑のアイデア100」の中で,てこの原理で土起こしの負担を軽減=寒起こしやイモ類の収穫など土を掘り起こすときにつらいのは,なんといっても腰痛。私の場合,腰痛予防用に腰に腰痛対応用のベルトをしっかり締めて作業に従事していますが,それでも作業が長時間にわたり,土が湿って重かったりすると,腰が悲鳴をあげ老体には応えます。そんなときに助かるのが,補助用持ち手の『らく楽グリップ』(販売元:藤原産業/兵庫県)で同号の「菜園ライフグッズプレゼント」にも取り上げられており,1月7日の今新春での農作業開始に当たっての天地返しでの腰の痛みを失念しないうちにと,早速コメリ店舗経由で注文し取寄せてもらい,前述のパイプ柄穴明ショベル丸形に装着し使用しています。

スコップの柄(柄の直径が22~38㎜まで対応可能)に,ステンレス製のボルトでしっかり固定して取り付ければ重心が安定し,てこの原理で「土をすくう→上げる」の繰り返し作業での手・腕・腰への負担が減り楽になり,スコップを使っての農作業の能率が上がります。

参考文献:監修藤田智・加藤義松『やさしい家庭菜園』(家の光協会),『やさい畑』2011春準備号・2013冬号・2014春準備号・2017春準備号(家の光協会),タキイ種苗『園芸新知識 はなとやさい』(2017年1月号),『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会)

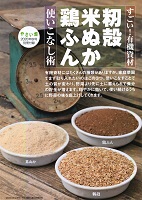

米ぬかの効能 土壌改良・病害虫防除

米ぬか=「ぬか床の基」の先入観が多い中『現代農業』(平成28年4月号)に,米ぬかは「健康にも効く」として,米ぬかで老眼が治った,痛風が治り物忘れも解消,米ぬか+塩の洗顔でマイナス5歳肌と,読者からの身体への効果が報告掲載されていましたが,AZ川辺で1袋15㌔入り@399円(令和2年末から19円値上がり)で販売されていた米ぬかを例年購入。農閑期の空いたほ場に散布し,スズメに横取りされないようにと直ぐに土壌の中に鋤き込み微生物のエサにして地力の活性化にと使用しています。

米ぬか=「ぬか床の基」の先入観が多い中『現代農業』(平成28年4月号)に,米ぬかは「健康にも効く」として,米ぬかで老眼が治った,痛風が治り物忘れも解消,米ぬか+塩の洗顔でマイナス5歳肌と,読者からの身体への効果が報告掲載されていましたが,AZ川辺で1袋15㌔入り@399円(令和2年末から19円値上がり)で販売されていた米ぬかを例年購入。農閑期の空いたほ場に散布し,スズメに横取りされないようにと直ぐに土壌の中に鋤き込み微生物のエサにして地力の活性化にと使用しています。

米ぬかは,ご案内のとおり我が日本人の主食であるお米=玄米を精米される時に取り除かれる「ぬか」のことです。稲の種子は表皮部・胚芽部・胚乳部と,それらを保護するモミガラからできていますが,このうち胚芽と表皮部を合わせたものが米ぬかです。

米ぬかは,ご案内のとおり我が日本人の主食であるお米=玄米を精米される時に取り除かれる「ぬか」のことです。稲の種子は表皮部・胚芽部・胚乳部と,それらを保護するモミガラからできていますが,このうち胚芽と表皮部を合わせたものが米ぬかです。

米ぬかは栄養価が多く含まれており,土に撒けば土壌の団粒化が進み,元気になった微生物は植物の生育を健全化し病原菌の繁殖を抑え,生長をサポートしてくれ味・品質の改善を図ってくれます。但し,生の米ぬかは,脂肪分が多いため分解が遅く,害虫や雑菌が増えがちになるので,肥料には向かず,お勧めは堆肥やぼかし肥を作る際の発酵促進剤として使用することを勧める解説書もあります。

米ぬかの成分は,チッソ2%・リン酸4%・カリ1%・脂質20%弱・タンパク質10%強で,米ぬかは肥料分が多く,特にリン酸が多いのが特徴です。その他,カルシウム,マグネシウムなどの各種ミネラルのほか,ビタミン類も多く,米の命といわれる胚芽部とそれを守る種皮類が原料なので,養分のバランスが良いうえに抗酸化物質も含まれているので,そのまま有機肥料として使えるわけです。

米ぬかは場所によっては,近所のコイン精米所でタダで手に入れることも可能であり安価に入手でき,漬物用,脱臭,醗酵促進そして肥料として極めて有用な資源です。油かすや骨粉などと混ぜるのは,有機野菜を元肥だけで栽培するためで,鶏糞,牛フン堆肥との利用は家庭菜園の目標です。

米ぬかを撒くことは悪くないのですが,土壌中の微生物相を活性化させるところから始まるため,施肥効果は数年経たないとみられません。冬作で使わないのであれば,夏作準備の3月まで冷暗所で保管すればよいですね。落ち葉で堆肥を作るなら,1割程度米ぬかを混ぜて水を加え,切り返しで空気を送れば腐葉土になります。

米ぬかを撒くことは悪くないのですが,土壌中の微生物相を活性化させるところから始まるため,施肥効果は数年経たないとみられません。冬作で使わないのであれば,夏作準備の3月まで冷暗所で保管すればよいですね。落ち葉で堆肥を作るなら,1割程度米ぬかを混ぜて水を加え,切り返しで空気を送れば腐葉土になります。

家庭菜園での利用では,施肥効果も狙うほうがよいでしょう。冬作ではそら豆,エンドウ,玉ねぎの元肥として,深さ30㌢の溝を掘り,米ぬか,鶏糞,苦土石灰を投入し,牛フン堆肥と土で上を覆います。30㌢離れた場所にソラマメかエンドウを十分間隔をとって植えれば,立派な有機栽培で追肥の必要ありません。化成肥料より,確実に肥沃な土ができます。タマネギの場合は,鶏糞などと同様に撒いて耕起すればよいでしょう。夏作のトマト,シシトウ,ナスは溝で,スイカやウリは玉ねぎと同じように散布で利用可能です。

スズメに横取りされる以外に「米ぬかは,害虫を呼び寄せるのでは?」との疑問がおありでしょうが,それは夏作で米ぬかを表面に散布すればそのようなこともあります。ただ,注意してほしいのは時期的に間違えると,虫の温床となり,うじなどが湧き大変なことになりますので,虫が産卵する時期に散布するのはやめ,晩秋から早春の時期に土に混ぜ込むとベターです。

また,米ぬかと嫌気性酵素(生ごみ用酵素)を大きな箱の中で適当に水で混ぜ,ふたをしておけば,発酵します。あとで乾燥させれば,いいぼかし肥料となり,夏場のトマトに使えば,おいしい実が収穫できます。

■米ぬか防除

通路や作物などに米ぬかをふって病気や害虫を防除することで,米ぬかには肥料としてでなくカビを殖やすために撒くため量は少しでよく,撒いた米ぬかにいろんな色のカビが生え,結果として灰色カビ病などの病気が減る効果が。

米ぬかで病気が減る仕組みはまだよくわかっていないようで,生えたカビが空中に飛散し,作物に付着することで病原菌のすみかを先取りしたり,抗菌物質を出したりすることによると考えられています。

最近の報告では,虫への効果が報告されナスやコネギのスリップス害が顕著に減り無農薬でもピカピカの野菜になったり,埼玉県の茶産地では茶樹に水で溶いた米ぬかを撒きクワシロカイガラムシにカビが生えて死ぬという現象が見られたとの報告も。

■米ぬかが向く野菜―ネギ類が驚くほど甘く育つ!―

ネギ 元肥:完熟牛ふん堆肥2㌔㌘/平方㍍,米ぬか200㌘/平方㍍,追肥:米ぬか50㌘/平方㍍×3回

ネギ類はアンモニア態窒素を好むので,植えつけ直前に元肥を施します。幅10㌢,深さ20㌢の植え溝を掘り,元肥を入れたら厚さ5㌢程度土をかぶせます。苗を溝の壁(北側)に立てかけ,軽く根に土をかけておきま。追肥は土寄せと一緒に行います。溝の底にワラを薄く敷いて米ぬかを振り,土を溝に落とします。これを繰り返し,徐々に土を盛って軟白部を伸ばします。

タマネギ 元肥:完熟牛ふん堆肥2㌔㌘/平方㍍,米ぬか140㌘/平方㍍,骨粉60㌘/平方㍍,追肥:米ぬか30㌘/平方㍍×2回

ネギ同様,植えつけ直前に元肥を施します。ネギ類は通気性の悪い土を嫌うので,粘土質の畑ではもみ殻や細かく刻んだワラを土にすき込んでおくのがお勧め。米ぬかのほかに鱗茎を太らせるのに役立つリン酸が豊富な骨粉も施しておきます。追肥は,12月中旬と2月中旬に米ぬかを株元にまきます。まいた米ぬかが乾燥しないよう,土を寄せて軽くかぶせておきます。

サトイモ 元肥:米ぬか10㌘/株,追肥:米ぬか20㌘/株×2回

幅15㌢,深さ15㌢の植え溝を掘ります。種イモを溝に並べる際,1個ごとに米ぬかをまいて座布団にします。種イモを並び終えたら,土を戻して埋めます。米ぬかは微生物の発酵熱で芽出しを促すために利用します。脇芽が伸びてきたら切り取って,1回目の追肥をします。米ぬかを株元にまき,その上に土を寄せます。次に脇芽が伸びてきたら,同様に追肥と土寄せをします。

トウモロコシ 元肥:完熟牛ふん堆肥2㌔㌘/平方㍍,米ぬか140㌘/平方㍍,草木灰60㌘/平方㍍,追肥:米ぬか10㌘/株×2回

吸肥力が強く初期生育が大切なので,十分に養分を吸収できるよう、元肥はタネまきの4週間前までに施しておきます。堆肥と肥料をまいて,深さ20㌢までよく耕します。ケイ酸やリン酸が豊富な草木灰も利用します。本葉5枚で間引いて1本立ちにしますが,その際に株の片側に米ぬかをまいて土を寄せて層状にします。翌週には株の反対側に同じように追肥と土寄せをします。

参考文献:『米ヌカを使いこなす』(農文協),『発酵の力を暮らしに土に米ぬかとことん活用読本』(農文協),『現代農業』(平成25年6月号,平成28年4月号),『やさい畑』(2017年春号),『野菜だより』(2019年春号),『野菜がうまい土名人』(万来舎),『野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ』(学研プラス),『病害虫に効く自然農薬』(学研プラス),『すごい!有機資材 籾殻米ぬか鶏糞使いこなし術』(「やさい畑2020年秋号別冊付録」),『かゆいところに手が届く!野菜作り達人のスゴ技100』(NHK出版)、「やっぱり最高!米ヌカを田畑に」(『現代農業』2025年11月号)

地力を高め肥料として使える緑肥

緑肥作物とは

秋野菜の収穫を終えたほ場に「エンバク」の種を播くに当たり,年末・年始の時期,図書館から借りてきた本から,改めて緑肥に関し学習してみました。

秋野菜の収穫を終えたほ場に「エンバク」の種を播くに当たり,年末・年始の時期,図書館から借りてきた本から,改めて緑肥に関し学習してみました。

緑肥=生育中のまだ緑色の植物を土作りや養分供給に生かすこと。ウネ間や樹間にイネ科やマメ科などの植物を播き,栽培期間中に適宜,刈り取って敷き草などにする場合と,休閑期間に育てて鋤き込んだりする場合がある。昔から行なわれてきたが,肥料も農薬も値上がりする一方の近年は,肥料効果の高いマメ科緑肥が注目されている。堆肥栽培同様,緑肥を肥料計算に組み入れていく方法が,今後は広まっていくでしょう。

その他にも緑肥には,土壌有機質の増加,土壌物理性の改善,耕作放棄地などに播いて雑草抑制などの効果がある。クローバ,ソルゴー,イタリアンライグラス,エンバク,小麦,ライムギ,キカラシなどや,田んぼのレンゲや菜の花なども広がっている。マリーゴールド,エビスグサ,クロタラリアなどのセンチュウ対抗植物も,鋤き込んで緑肥として利用されています。

問題点としては,鋤き込み後のガス発生などによる生育の阻害があげられ,鋤き込んでから作物を播種・移植するまで一定の期間(3週間以上)をおくことや,乾燥させてから鋤き込むなどの工夫がされています。

植物の若い葉には窒素,リン酸,カリなどの肥料成分が比較的多く含まれています。その植物を田畑に鋤き込み,肥料として利用するのが緑肥で,そのために育てる植物を「緑肥作物」といいます。レンゲやエンドウ,ベッチ類などマメ科の植物,エンバクやトウモロコシ,ソルゴーといったイネ科の植物などが緑肥作物として知られています。

緑肥の効果

緑肥には肥料としての効果だけでなく,作物を育てる上でのメリットがいくつかあります。緑肥作物を鋤き込んで時間をおくと土壌中の有機物が増え,その結果さまざまな微生物のバランスが保たれ,有害微生物の発生を減らすことができます。

堆厩肥は土の上で積極的に腐熟を促進させるため,完熟すれば即効的で(炭素率20~30),有用微生物を増やし,土に悪さをしません。緑肥は鋤き込まれてから土の中で分解が進むため,後作の播種前に20~30日間の腐熟期間が必要です。

しかし緑肥は,栽培期間中に土を休ませ,連作を輪作体系にできます。栽培期間と腐熟期間の3~4カ月は土を休ませること,これは堆厩肥にはない効果です。また緑肥では根圏作用が期待できます。特に,イネ科作物の豊富な根は土を耕し,土壌微生物相を豊かにします。また,マメ科作物の深い根は犂底盤を突き抜き,排水性を改善します。

※緑肥作物は堆厩肥に比べ,①安価で,自給できる有機物,②種類も多いため効果が多様,③特に物理性の改善に優れている。④土を休めたり,根圏における土壌病害や線虫抑制効果は堆厩肥では期待できない。

また根の成長によって土壌の団粒化が促されますが,特に根を深く伸ばす緑肥作物では下層の土壌を柔らかくするとともに,土壌の深い部分から養分を吸い上げる効果も期待できます。更に緑肥には作物に被害をもたらす線虫類による被害を抑える効果を持つものがあります。マリーゴールドやシロカラシなどは線虫を駆除する成分をつくるため,緑肥にすると土壌中の線虫密度を減らすことができます。エンバクなど根に侵入した線虫の増殖を抑えるもの,クリムソンクローバーなどのようにシストセンチュウの栄養源とならず餓死させるものもあります。

このような,線虫に対する有害物質を含有,あるいは分泌する植物を「線虫対抗植物」といいます。また,窒素やカリなどの肥料分が過剰に残っている畑では,緑肥作物を育てて肥料分を吸収させ,それを刈り取って鋤き込まずに畑から持ち出すことで,過剰になった肥料分を減らすことができます。緑肥作物を鋤き込む場合,作物の作付けは,鋤き込んだ緑肥植物が十分に腐熟してから行うことが大切です。気温の高い夏では緑肥作物を鋤き込んでからおよそ1カ月,秋冬など気温の低い時期では2カ月程の期間が必要です。

鋤き込んだ緑肥作物は,どのくらいで腐熟し,主作物は作付けられるようになる?

●分解の最初はピシウム菌が働く

●分解の最初はピシウム菌が働く

すべての有機物は,鋤き込まれると微生物により糖類→セルロース→リグニン→腐植と分解されます。最初の分解を行なう菌がピシウム菌で,腐敗を進めます。この菌は腐敗菌としても有名で,発芽障害の原因になります。ピシウム菌のもっとも活発な温度は10℃前後といわれており,トウモロコシの播種期の地温と一致します。そのため,種子には殺菌剤が塗布され,発芽不良を防いでいます。逆にこれより低温や暖かい温度では菌の活動が鈍く,発芽不良は少なくなります。

●腐熟期間として20~30日は必要

これと同じことが緑肥を鋤き込んだ直後に起こります。緑肥の分解は炭素率で決まるので,後作の発芽不良はすき込まれる量ではなく,炭素率が低い(チッソ分が多い)もので被害が大きくなります。可能性が一番大きいものはヘアリーベッチとクローバ類で,クロタラリアや「田助」(セスバニア)では炭素率が高く,分解が遅くなります。

6~8月に各種緑肥を栽培して8月7日に鋤き込み,4日後の8月11日に緑肥へイオーツを播種する試験を行ないました。鋤き込まれた量は緑肥へイオーツがもっとも多いのですが。障害の発生は少なく,アカクローバとクリムソンクローバーで発芽不良等の発生率が高いことがわかります。後作の収量は1割減収です。

これを防ぐために設けるのが腐熟期間で,20~30日おいて後作を播種します。根菜類は枝根発生の危険性もあるので,この期間を守ってください。

逆に炭素率が高い(チッソ分が少ない)ソルゴーやトウモロコシの場合は,細断したうえで硫安や石灰チッソを散布して分解を促進させます。鋤き込んだ緑肥作物は,ピシウム菌によって分解。このピシウム菌は後作種子を腐敗させ,発芽に悪影響を与えるので20~30日の腐熟期間をおく。とくにイネ科よりマメ科緑肥作物で要注意。

手間をかけず土壌を改良できる

マメ科の作物は土中の窒素分を増やして土を肥やし,また,イネ科の作物は地表近くにヒゲ根をいっぱい張りめぐらせて,土を自然に耕す効果があります。大量の有機物を土に供給できるのもメリット。そして,適宜刈り取って畝や畝問に敷いておけば,肥料として利用できます。

イネ科の緑肥作物を育てると,土がフカフカになる効果があります。イネ科の緑肥作物は,広く浅く根を張り,細かいヒゲ根をたくさん出します。そのため,根によって土が細かく砕かれ,土が自然と耕された状態になるのです。

マメ科の緑肥作物は,イネ科のような細かい根を出しませんが,“深根性”といって,土壌深くまで太い根を伸ばします。マメ科の中でも大きく育つセスバニアは,背丈と同じぐらい,太い直根が深くまで伸びます。水はけの悪い場所で大きく育てると,土壌のかたく締まった耕盤層にも穴を開け,排水性が良くなり,土中に一度開いた穴は5~6年はふさがりません。

余剰な肥料をグングン吸い取る

過剰施肥で養分過多になってしまった土壌や,化学肥料を使い続けていた畑などを,緑肥作物を栽培することできれいにリセットすることができます。土壌の肥料分を抜いてきれいにする目的で栽培する植物を“クリーニングクロップ”といい,畑の掃除屋さんという意味ですね。イネ科の緑肥作物は窒素やケイ酸をよく吸収しますが,カルシウムやカルシウムと結合したリン酸を吸収することはできません。

長年,化学肥料を使っていた畑でも,1回育てればだいたいの過剰養分は吸い取れます。

※タキイネット通販に「秋からの緑肥栽培基本のき」として疲れた土地を復活させる自然にやさしい土壌改良術 秋からの緑肥栽培=①緑肥作物とは?②4つの効果③栽培の注意点④緑肥作物の選び方が紹介されています。ぜひご一読を。

出典:『現代農業』平成25年6月号/現代農業用語集(農文協),『図解でわかる土壌・肥料の基本のつくり方・使い方』(ナツメ社),橋爪健著『緑肥作物とことん活用読本』(農文協),『有機・無農薬 ぐうたら農法病害虫がなくなる土の育て方』(学研パブリッシング),『農家が教える混植・混作・輪作の知恵 病害虫が減り,土がよくなる』(農文協),小祝政明著『有機栽培の病気と害虫―出さない工夫と防ぎ方』(農文協),『やさい畑』(春から始める花緑肥/2021 2月春準備号),『はなとやさい』(2021年7月号,2021年12月号)

石灰チッ素の散布

農閑期の冬場の畑での作業として前記の「寒起こし」・「天地返し」という土のリフレッシュ作業がありますが,農薬肥料で行うやさしい土壌消毒として,「石灰チッ素」を土に散布して耕すだけという方法があります。

農閑期の冬場の畑での作業として前記の「寒起こし」・「天地返し」という土のリフレッシュ作業がありますが,農薬肥料で行うやさしい土壌消毒として,「石灰チッ素」を土に散布して耕すだけという方法があります。

団粒構造を取り戻すため毎年行う必要のある「寒起こし」や,4~5年に1度のサイクルで行う必要のある連作障害軽減のための「天地返し」に比べると,その中間の2~3年に1度で済むという作業量が手軽な方法ですが,農薬肥料であり,今回は,「趣味の園芸 やさいの時間」(2014年12月号)や日本石灰窒素工業会のHPから,多くの点を学ぶ中,「大寒」の週の風の無い1月24日実践してみました。

効 果 ●病害虫や一年草の雑草の種が死滅。特にカビが原因の病気が減る。

●連作障害の軽減。

●チッ素分と石灰分の補給。

●生育がよくなる。

害虫や病原菌を死滅させる

石灰チッ素は,農薬と肥料の役割を合わせ持った資材で,殺虫・殺菌効果,除草効果があり,散布後,害虫やカビなどの病原菌を死滅させます。2週間~1か月後,チッ素と石灰が残り,肥料や土壌酸度の調整の役割を果たします。年間を通して散布できますが,農作物が少なく畑が空いている冬場が特に向いています。散布後,冬は約1か月間,それ以外の時期は2~3週間放置すれば薬効が高まります。

農薬の側面あるので,肥料袋の裏書の取り扱い注意点を必ず一読し理解した上で,慎重に取り扱う必要がありますが,主な注意点は,次の5点。

散布方法

50㌘/㎡を全体に散布し,鍬で丁寧に耕し鋤き込み,約1か月間放置する。

参考図書:「趣味の園芸 やさいの時間」(2014年12月号)

木酢液・木酢エキス━自然農薬の勧め━

化学農薬に頼らない,無農薬栽培は,健康野菜の栽培を目指す私たち家庭菜園主の目標です。しかし,無農薬ではどうしても生育途中に虫や病気にやられてしまいます。そこで漢方学的に植物がもつ成分を,木酢に浸け込んでエキスを抽出して利用する自然農薬が注目されています。自然農薬を効果的に効かせる使い方のポイントは,

化学農薬に頼らない,無農薬栽培は,健康野菜の栽培を目指す私たち家庭菜園主の目標です。しかし,無農薬ではどうしても生育途中に虫や病気にやられてしまいます。そこで漢方学的に植物がもつ成分を,木酢に浸け込んでエキスを抽出して利用する自然農薬が注目されています。自然農薬を効果的に効かせる使い方のポイントは,

① 健全に育てて,植物が本来保持している病原菌や害虫への抵抗性を発揮させる

② 作物の葉面や根に共生している微生物を増やし,括抗作用によって病原菌を抑える

③ 特定の植物が持つ殺虫,殺菌成分を抽出して散布し,病害虫を早めに叩く,の三つです。

自然農薬には,この三つの働きがあり,作物の健全生育と共生微生物の増加を支える基本エキスを定期的に散布し,いざというときに病害虫への殺虫・殺菌効果をもつ防除エキスを散布する,この二段構えの自然農薬防除で,無農薬栽培は可能に。

古賀綱行さんが書かれた『誰でもできる野菜の自然流栽培』と『自然農薬で防ぐ病気と害虫』には,農薬や化学肥料を減らして植物エキスをとの指南書で,植物エキスは植物が持っているさまざまな成分を抽出して使う天然の資材で,すべての植物には共通して生長に必要などタミンやミネラル,植物ホルモンが含まれており,ある種の植物には固有の殺虫,殺菌成分が含まれており「菌をもって菌を制す」という考えで,植物エキスを作物の漢方薬として,薬になるものもあれば毒になるものもあり,薬になるものは作物に,毒になるものは病害虫にと使い分ける方法です。

化学農薬を西洋医学の薬と考えれば植物エキスは東洋医学の薬で自然由来の資材ですので化学農薬のように長く残留することはなく,加えて様々な成分が複合的に作用して効くので病害虫が抵抗力を持つようなこともなく,また殺虫,殺菌だけでなく,ビタミンやミネラルなど作物の生育を活性化させる成分や,微生物を増やすような成分も同時に含まれていて,病害虫を防ぎながら作物自体の体質改善を促し抵抗力をつけていくことができると。

今回は,炭焼の際に出る蒸気を回収装置で冷却し蒸留して販売されています木酢液を使っての病害虫防除法を市立図書館から借りてきた『自然農薬のつくり方と使い方』(農文協)から学ぶ中,木酢液・木酢エキスの使い方の要点を紹介します。なお,有機JAS規格で防除目的をうたった使用はダメですが,「植物の栄養に供することを目的として葉面散布したり,土壌改良資材として使用したりすること」は認められています。

【木酢液の効果】

1.気や害虫発生が減り,減農薬,無農薬が可能になる

2.葉が厚くテリが出て生育が良くなる

3.吸われにくい成分やミネラルが吸われやすくなる

4.糖度や日持ちが向上し,収量も多くなる

5.土壌に散布すると土壌病害が減り,団粒構造が発達し土壌が良くなる

6.堆肥やポカシ肥の発酵を促進,匂いを抑える

7.植物などのエキスを抽出したり,カキ殻などを溶かす力が強いので,木酢エキスが簡単にできる

倍 率 特 徴 使 い 方 0倍(原液) 強酸性・殺菌作用 土壌消毒,素材を漬け込んでエキスを抽出 0~100倍 殺菌作用 土壌消毒(20倍) 冬場の果樹への散布(50倍・葉のない時期) 200~300倍 生物の生育抑制 窒素過多作物の病害予防,徒長防止,防除木酢エキスの散布(300~500倍) 500~1000倍 微生物を増やす,作物の生育促進 定期葉面散布 1000~2000倍 微生物を増やす,作物の生育促進 かん水時の混用  希釈濃度によって変わる木酢の特徴・使い方を上の表で示しましたが,原液のまま使えば強い殺菌効果があり,茎葉に100倍以下の濃度で散布を繰り返すと枯れてしまいます。200~300倍の濃度では作物の生育を抑制し,500倍以上の濃度にすると作物の生育を促進する働きがあります。そのため,茎葉への散布は500倍以上に希釈することが原則です。木酢液は病原菌や害虫を殺傷する農薬ではなく,この有用微生物を増やすエサで,木酢液による病害虫防除は,基本エキスである木酢液を7~10日おきに定期的に散布することで作物の抵抗力を高め,病害虫が発生しそうなときや初発時など,いざというときに防除エキスである木酢エキスを散布して病害虫を抑えます。

希釈濃度によって変わる木酢の特徴・使い方を上の表で示しましたが,原液のまま使えば強い殺菌効果があり,茎葉に100倍以下の濃度で散布を繰り返すと枯れてしまいます。200~300倍の濃度では作物の生育を抑制し,500倍以上の濃度にすると作物の生育を促進する働きがあります。そのため,茎葉への散布は500倍以上に希釈することが原則です。木酢液は病原菌や害虫を殺傷する農薬ではなく,この有用微生物を増やすエサで,木酢液による病害虫防除は,基本エキスである木酢液を7~10日おきに定期的に散布することで作物の抵抗力を高め,病害虫が発生しそうなときや初発時など,いざというときに防除エキスである木酢エキスを散布して病害虫を抑えます。

【木酢エキスの効果】

ウドンコ病やベト病などの病気にはニンニクやヨモギ,ハーブ,ビワの葉などがお薦めで,害虫の忌避,予防には,トウガラシやドクダミ,害虫の殺虫にはアセビ,クスノキ,ニームなどがよく効き,活力をアップする有機栄養エキスとしては,カキ殻,白卵の殻を浸け込んだカルシウム木酢エキス,魚腸などを浸け込んだアミノ木酢エキス,海藻木酢エキスなどがお薦めとして紹介されており

※素材によって違いますが浸け込んで抽出まで約1カ月~2カ月間で完成。浸け込む際の容器は,ガラスやプラスチック製のものを用意し,直射日光の当たらないところに保存しておけば長期間使用できるが,薄めた液は保存中に成分が変化してしまうので使いきること。

木酢エキスは,木酢液のように定期散布ではなく,病害虫に効くのは,その病害虫が発生しやすい時期や発生初期に,活力剤は生育の様子や効果を発揮したい生育時期に散布します。

完成したら布でこして,基本的に300~500倍とやや濃いめに希釈して,夕方か早朝に散布します。また,クスノキやアセビなど殺虫成分の高いものの散布は,散布後3日目には殺虫成分が分解してしまいますので,念のため収穫3日前までとします。木酢エキスは木酢液の効果もあるため,木酢液の定期散布と重なった場合は,木酢液を散布する必要はありません。現在,右写真のニンニク(効果=ウドンコ病,ベト病,害虫忌避)とトウガラシ(効果=害虫忌避)の2種類の木酢エキスしか作っていませんが,今年はヨモギ(ウドンコ病,ベト病,害虫忌避)・ビワの葉(病気全般)・ドクダミ(害虫忌避)の+3種類のエキスを作って我が畑の自然農薬に加えてみようと計画しています。 竹酢液との違いは?

竹酢液との違いは?

店頭には,木酢液と並列して竹酢液も並んで販売されており,竹酢液が少々値段が高く設定されており,さてどちらを選べばと悩んでしまいますよね?。

そこで違いをインターナットで調べてみますと,成分は,木酢は材木の種類によって異なりますが,竹酢は竹の種類によっても成分は変わらずほほ一定しており,また,木酢液に比べ竹酢液は蟻酸が多く殺菌力が高く,不要なタール分の含有量が少く,加えて木酢液よりも竹酢液のほうが有効な成分が多いとも紹介されていました。総論として竹酢液と木酢液は,多少の違いはありますが,利用用途はほぼ同じと考えてよく,利用する際に大切な事は,何に利用するかによって,品質を見極めて使う必要があるのでは。

参考文献: 『自然農薬で防ぐ病気と害虫─家庭菜園・プロの手ほどき─』(農文協),『自然農薬のつくり方と使い方』(農文協)

ボカシ肥の効果と使いかた

『やさい畑』2012年冬号に,茨城県の有機農家=日本有機農業研究会会員:阿部豊さんの阿部農園の「野菜のうまみを引き出すボカシ肥のつくり方・使い方/家庭菜園向けボカシ肥のつくり方」が有機菜園レッスンとして掲載(右下写真)されており興味深く読んでいる中,平成24年12月9日(日)の午前8時からNHKEテレ「趣味の園芸 やさいの時間」で放映された『お手軽!有機肥料作り』で,講師の藤田智先生が藤田流の「ぼかし肥」の作り方が紹介されました。

そこで,同放送で紹介された米糠1:籾殻2:赤玉土3:鶏ふん4の割合での万能ボカシ肥の作り方と,市立図書館から借りてきた本に掲載されていた先輩農家の各種ボカシ肥の作り方と効果的な使い方を合わせて紹介します。

なお,TV番組の中で講師:藤田智先生の「寒い時期だからこそできる作業/畑の空き地を利用して」と「有機肥料のボカシ肥は,ゆっくり効く暖効性で畑の土中の微生物の活動を活性化し,団粒構造のふかふかの土を作ります」が印象に残った言葉ですが,テレビで放送された完成まで発酵を均一とするため毎日“切りかえし”作業を伴う「好気性菌」(納豆菌を含む)で作るか,それともお書物の中で先輩農家が薦めているポリ容器に詰め込んで,毎日の切り返しが不要でアンモニア臭も発生しない「嫌気性菌」(ハンペン菌やEM菌・ヨモギ発酵液)で作る家庭菜園向け方法があることを学習する中,ボカシ肥は古くから使われており,その定義は明確ではなく,地域又は個人によって,作りかたが色々あることを知りました。

また,ボカシ肥を用いると,アミノ酸が美味しい作物を作り,微生物が根をガードし連作障害・病気が減り,作物の根はりが断然違い,作物の増収に繋がる家庭菜園の最高のパートナーであると先輩農家は,高く評価しておられました。

◆資材の組み合わせがポイント

ボカシ肥はいろいろな有機質資材で作るため,成分バランスの良い肥料となるよう,資材の組み合わせがポイントに。魚かす,骨粉,肉かす等の動物系有機物資材はチッ素とリン酸が多く,カリが少ないのに対し,油かす,米ぬかなどの植物系有機質資材は,リン酸が少ないという特徴があるため,基本的には,チッ素とカリは油かすで,リン酸は魚かすや魚粉で,という組合せで補い,バランスを取ります。

作物によっても,組み合わせる資材は変わります。キュウリ,ナス,キャベツなどに対しては,チッ素分を多くしますが,トマト,ダイコンなどには少なめにします。ホウレンソウやコマツナのように作期の短いものは,早く効果が出る油かすや鶏ふんを主体にし,作期の長い果菜類などは,ゆっくり効果の出る魚かすや米ぬかを主体にするとよいでしょう。チッ素をあまり必要とせずにリン酸分を多く必要とするゴボウ,ヤマイモなどの根菜類は,魚かす,骨粉,米ぬかなど,リン酸分の多いものを主体にして作ります。

また,イチゴ,メロン,スイカのように味を重視するものは,魚かす,骨粉などの動物性有機質資材を多くすると,効果があります。

●使いかた

●使いかた

ボカシ肥は,堆肥と組み合わせて使用するのがよいでしょう。また,元肥として使うのが原則です。露地メロンやスイカの場合,定植の数日前に植え穴を掘り,1穴につきボカシ肥を2~3握り施し,土と混合しておくのがよく,元肥として溝施用するという方法もあります。

元肥として溝に施用する場合,溝の深さ,施肥位置を変えることで,効果が現れてくる時期などをコントロールすることができます。溝を深くして入れると,初期は効果が少ないが,長く肥料効果が続きます。また株の下に塊状に入れたり,株の近くに置くと,初期からの効果が期待できます。

なお,追肥として株もとに使うこともあります。ボカシ肥には,肥料成分を作物の生育に適した量で,長期にわたって供給してくれる特徴があり,化学肥料に比べあらかじめ発酵させてあるので,障害はありません。使用量は,ボカシ肥の種類,作物によっても異なりますが,10㌃当たり500kg程度が基準となっています。

追肥として使う場合,ボカシ肥は速効性がないので早めに施用する必要があり,一般に有機質資材はカリ分が少ないので,追肥に使うときには,硫酸カリを混ぜて使うとよいでしょう。

※完熟堆肥とボカシ肥の大きな違いは,土に入れたときの分解に必要な時間が全く違っていることです。そのために窒素の放出される速度が違ってきます。完熟堆肥は最初から最後まで,ボカシ肥の残りがゆっくり分解しているのと全くおなじだと考えてよいでしよう。元肥に入れるなら,1作に必要な量の半分以下にして施してください。できれば,全層に混ぜるのでなく,畝の上部三分の一くらいに混ぜた方が効果は高くなります。

※有機農業の推進を一層強化するため2011年4月に組織され「有機農業をはじめよう!」を提唱され,全国活動を展開中の民間団体:有機農業参入促進協議会のHP内には,>コラム>ぐうたら農法のススメ(西村和雄)>7.ボカシ肥の作り方と使い方(農業者編)には,材料と注意・作り方・仕込みは・使い方と注意することが紹介されています。ぜひ覗いて一読されることをお勧めします。

出典:『野菜講座/基礎編』(日本園芸協会),『EMでいきいき家庭菜園』(サンマーク出版),『やさい畑』2012年冬号(家の光協会),『趣味の園芸 やさいの時間』2012年12月号(NHK出版社),『有機・無農薬でできる雑草を活かす手間なしぐうたら農法』(学研パブリッシング),『有機・無農薬 おいしい野菜ができる安心肥料』(学研パブリッシング),『やさしい家庭菜園』(家の光協会),『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会)

籾殻で作れる土壌改良材━冬の農作業━

そのために籾殻を粉砕し表面の成分を壊し容積を半分にし吸水性を高め,発酵を早めてから堆肥化をする技術も開発されているようですが,『現代農業』の2009年11月号には,長野市の桃農家の籾殻堆肥の製作実践実例(切り返し不要、モミガラと生ゴミをサンドイッチにするだけ)も紹介されていました。

『現代農業』の2016年10月号では「土肥特集 いざ,畑をモミガラ天国に」の特集記事(モミガラは宝物=日本に稲作がある限り,毎年自動的に生み出される地域資源で,5つのいいところとして ①安い=担い手農家の経営面積が大きくなって,使い切れずにもてあましている稲作農家も多い ②軽い=比重は0.1程度。育苗培土に入れれば,苗が軽くなって作業もラクラク ③形がいい=独特の舟形。土や堆肥に混ぜたら,通気性,排水性が抜群に。一方でいったん水を含むと乾きにくい。根っこにとっても居心地のよい空間となる ④ケイ酸が多い=ケイ酸を20%近く含む身近な有機物はモミガラだけ。発酵させたり,くん炭にすることで,作物に吸われやすい形になって,病気に強い作物をつくる ⑤分解しにくい!?=暗渠排水の疎水材にも使われるほど,通気性・排水性を長く保てる。ただし,微生物の力をうまく活かせば,簡単に分解! ―)が掲載されていました。

さて籾殻の成分は,水分・脂肪・ヘミセルロース・リグニン・セルロース・灰分 シリカからなっており,加えて,籾殻にはやっかいな特徴が。それは水を弾くこととタネを発芽させないようにする植物ホルモンのアブシジン酸が付着しており大量に施すとアブシジン酸の影響で作物が発芽しなくなるかもしれないということです。

そんな籾殻をこれまでの2年間は,冬場の野菜の根元に被せ保温材に利用したり,雨に濡れてミネラル分が流出しないようにと,そのまま畑に散布し管理機ですき混んで使用していましたが,更なる高度な籾殻の土壌改良材としての利用をと「冬の農作業 籾殻で作れる土壌改良材」の記事が掲載された『やさい畑』(2011年冬号)を庭先に置き,作業手順を再確認する中,コメリの2日初商で買い求めたホンマ製作所の燻炭器を畑の真ん中に置き,朝8時半に本体の三角錐に入る大きさのたき火に火を着け,燻炭器を火の上に設置し,精米所の小父さんが軽トラで届けてくれ,畑へのすき込み散布の残りとして床下にゴミ袋6袋にいれ保管していた籾殻を持ち出し,燻炭器の周りに籾殻を被せ,籾殻が黒く炭化するのを見守って,すくいあげる作業を繰り返し,全部が炭化するのを待って,炭化して黒くなった籾殻を広げ,炭化状態から灰にならないようにジョウロで散水。なお,再燃しないように途中でも散水を行い,冷えるのを待って翌日収集保管。籾殻6袋から半分の量の3袋の炭化した籾殻燻炭が収穫できました。

炭化作業に半日要しますので,半日は目を離さないように燻炭器の傍にいる必要が。また炭化した籾殻の収集は,完全に冷えてからの収集となりますので,翌日までの天気予報を十分確認し2日間お天気の続く良い日の作業になります。

今回の初の籾殻燻炭作り(平成25年1月8日)の作業を通じての反省点:籾殻の燃焼・すくい上げ・被せ作業の際,燻炭器の炎道からのモクモクと上がる煤で鼻の中は真っ黒になりました。燃焼補助作業中は,鼻を覆うマスクを着用された方がベター。

※平成25年2月15日(金)に精米所のおじさんが軽トラ1台分の籾殻を届けてくれたので1月8日に続いて夕刻から翌16日(土)午前中にかけて畑の中で籾殻燻炭を作っていたところ,ご近所の奥さん達の訪問を受け,お隣の奥さんから「窓を閉め切っていても孫が煙で咳き込んで困っています。喘息持ちなもんですから」との相談を受け,孫が持病で困っているとの相談には,すなおに我が畑での燻炭器を使っての籾殻燻炭作りは,煙が出て独特な匂いが発生する以上は断念せざるを得なくなりました。

同行相談の別の奥さんから「洗濯物に臭いがつくので枯れ枝を燃やすことも」との相談がありましたが,「籾殻燻炭は独特な臭いが発生し理解して早速止める事にしますが,貴方が隣に家を建てる前から此処で農業をしていた者として,焼却処分をしないでとなりますと私に農作業をしないでくださいとの相談になり,それだけは応じかねます。何でしたら市の環境課に聞いてくださっても結構です。自分の畑から出た物を自分の畑内で土に還元するための焼却処分する行為は,認められていますので」と厳しく反論を。

※平成26年4月1日の夕刻に知り合いの精米所のおじさんが届けてくれた軽トラ1台分の籾殻は,ご近所付き合いを大切にし,昨年のクレームから畑での籾殻燻炭作りは断念し,せっかく頂いた籾殻が雀に喰い荒らされないようにと,翌日午前6時半から夕刻まで1日を要し“こざ園”の全ての畝間をスコップと鍬を使い-30㌢~-50㌢土を掘り上げ,同畝底に埋設し,上から土を被せ粘土質土壌の土壌改良材として有効活用処理しました。

なお,前年の平成27年は,精米所の小父さんから連絡を頂いた時点で小菜園が空いておらず搬入を断ったが,平成28年3月17日の夕刻に「良いやれば!」と,軽トラ1台分搬入されたもみ殻は,頂けるものなら午前中に搬入して頂ければとぼやきながら,ゴミ袋に詰め小屋や床下に一時保管した以外は,1週間かけて,空いた畑に何カ所も溝を掘り,右写真にあるように溝底に土壌改良材として埋設処理しました。

●籾殻の効能=籾殻自体の発酵・分解には時間を要しますが,籾殻独特の舟形が空気と水分を保持し,内側には微生物が住み着きやすく,土に混ぜると粘土質の土壌は水はけが良くなります。ケイ酸を多く含む有機質資材。籾殻は,最初は水分をはじく性質がありますが,一度吸収したら水分の保持能力は高い性質も。種播き圃場に未発酵の籾殻を播くと種子の発芽に悪影響を与えることを念頭に入れて同作業を行うことが求められます。終日のスコップや鍬を使っての畝間の土掘り上げ溝上げ埋め戻し作業には,老体の腰は悲鳴を上げましたけど。

参考文献:『やさい畑』(2011年冬号),『現代農業』(2009年11月号,2016年10月号,2018年1月号),『すごい!有機資材 籾殻米ぬか鶏糞使いこなし術』(「やさい畑」2020年秋号別冊付録)

春と秋は多めに施肥を ━季節による施肥量の違い━

葉の色が濃く,茎葉がしっかりしているうちは,追肥の必要はありません。基本的に気候が穏やかで野菜が育ちやすい春と秋は多めに施す必要があります。

早春~初夏 作物がもっとも生育しやすい季節です。気温が穏やかで心地よく,微生物の活動も活発です。

雨も多く作物も生育旺盛なので,肥料を速やかに吸収できます。肥料は多めに施しましょう。初夏~盛夏 日照りが強く日照時間が長いので,水分不足になりやすく作物はバテ気味。

葉がしおれているときには肥料よりも水を欲していることが多いので注意が必要です。肥料は少なめに施しましょう。初秋~秋 気温も日照も適度で育ちやすい季節です。

秋雨や台風などの時季でもあり,大雨の後は肥料が流れやすいので,適宜追肥をしましょう。肥料は多めに施しましょう。冬~初春 気温・地温ともに低く日照時間も短いので,作物の生育は緩やかです。

肥料の吸収量も少ないですから,一度にたくさん施すと生育不良の原因になります。肥料は少なめに施しましょう。

出典:『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』(家の光協会)

市販培養土を選ぶ際のポイント

「培養土」とは,土,有機質や無機質の土壌改良材,肥料などをブレンドして作られた土のことで,市販の培養土には,専用培養土もあり自分で材料を用意して混ぜ合わせるのに比べ,配合の手間がかからず,袋を開けてすぐ使え,用途に応じて種類や容量を選べる,作業スペースが小さくてすむ等と,手間を考えれば割安で便利な場合が多いですが,店頭に並ぶ種類も豊富で値段も違いますので購入時には,以下の項目をチェックし苗づくりを楽しみましょう。

「培養土」とは,土,有機質や無機質の土壌改良材,肥料などをブレンドして作られた土のことで,市販の培養土には,専用培養土もあり自分で材料を用意して混ぜ合わせるのに比べ,配合の手間がかからず,袋を開けてすぐ使え,用途に応じて種類や容量を選べる,作業スペースが小さくてすむ等と,手間を考えれば割安で便利な場合が多いですが,店頭に並ぶ種類も豊富で値段も違いますので購入時には,以下の項目をチェックし苗づくりを楽しみましょう。

※右上の写真にある手元の培養土3種類(10㍑・14㍑・40㍑の袋)の表示は,

野菜用なのか草花用なのか,野菜用ならどんな野菜類なのかをチェックします。

肥料の有無をチェックします。肥料入りと表示されている場合は元肥を加える必要はなく,1カ月後に追肥をすればOKです。ただし,入っている肥料が緩効性なのか速効性なのか,有機質肥料なのか化学肥料なのかによって追肥の方法が違うので,この点も確認しておきましょう。

酸度調整済表示がしてあれば,石灰類を加える必要はありません。pH調整をしていない場合は苦土石灰を加える必要があります。

配合材料とその割合によって,保水性や保肥力,通気性・排水性が違ってくるので,必ず確かめてください。また,バーク堆肥などは腐熱の程度も確かめる必要があります。

安価なだけではなく安全な培養土かを最後に商品袋で,「(1)適用植物名(2)内容量(3)主な配合原料名(4)肥料配合の有無(5)pH=酸度(6)EC=塩類濃度(7)製造業者名と連絡先などの標記を確認」チェックしてください。

10㍑「家庭園芸用培養土」には,排水性・通気性・保水性・保肥性の表示のみ。14㍑袋「鉢花と野菜の培養土」には,天然有機肥料入りの表示のみ。40㍑袋「家庭園芸培養土・野菜専用の培養土」には,商品名,適用植物名(トマト・キュウリ・コマツナ・キャベツ・サダナ菜・ナス・ラディッシュねど),充填時容量,主な配合原料名(赤玉土,ボラ土,パーク,ピートモス,パーライト,バーミキュライト,くん灰,有機堆肥),肥料配合の有無(有/緩候性肥料=N・P・K・Mg),pH(6.5±0.4),EC(0.7以下),販売業者名(住所・電話番号)がしっかりと表示されていました。

◎「ポットの号」と必要な培養土の量●

苗の育苗に使われているのは,普通3号サイズのポットが一般的ですが,

ポットのサイズを表す場合は…1号=直径3センチ。つまり3号は直径が9センチのポットに植えられた苗ということです。 それでは,ポット苗の育苗には,どのくらいの培養土の量が必要なのでしょうか。

平成24年の9月,連結育苗トレイに種を播き育苗中のハクサイ・キャベツの苗が,5~6㎝以上に伸びてきましたので,10月中旬の畑への定植前に,一回3号ポリポットに移植し個々の苗の根張りをするため,実際に3号のポリポット に培養土を入れ計量カップて量ってみました。3号で300㏄=0.3リットルくらいの土が入りました。同様に小さめの2号ポットでは200㏄=0.2リットル入りました。

培養土を購入する際は,袋に記載されている「容積=容量」の表記も確認しておくと,必要な培養土量がわかり,「培養土が足りなくなった! 苗のポット詰め作業を中断し買いに走らなくては!」と慌てることもなくなります。

ポリポットの色は,一般的な黒色から青・赤・ピンク・緑色とあり,市販苗を購入した際のカラフルな色のポットは,捨てることなく保管しておけば,育苗中の野菜種の違いの目印等に活用・再利用でき重宝できますよ。

参考文献:『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』(家の光協会), (株)ホーネンアグリHP内の培養土とは何ですか?,『現代農業』平成29年3月号「発芽バッチリ病気に強くなる至極の育苗培土」(農文協)

ミミズで健康な土を

湿気のある土や草むらの中にいて当然で,幼き頃の天神池でのフナ釣りの餌にしたり,山学校の先輩からは,「大きな殿様めめぞ(鹿児島でのミミズの呼称)」に小便をひっかけたら,チンチンが腫れる」と言われていた『ミミズ』に関し,梅雨の中,市立図書館から借りてきた中村好男編著「ミミズのはたらき」(創森社/2011年10月21日刊)に,土を耕す・肥やす「地球の虫」として,ミミズの素顔と働き,農業を支えるミミズの底力,ミミズは環境保全の立て役者として,私たちが知らないミミズの土の中での立派な働きが紹介されていましたので,同書の概要を紹介します。

湿気のある土や草むらの中にいて当然で,幼き頃の天神池でのフナ釣りの餌にしたり,山学校の先輩からは,「大きな殿様めめぞ(鹿児島でのミミズの呼称)」に小便をひっかけたら,チンチンが腫れる」と言われていた『ミミズ』に関し,梅雨の中,市立図書館から借りてきた中村好男編著「ミミズのはたらき」(創森社/2011年10月21日刊)に,土を耕す・肥やす「地球の虫」として,ミミズの素顔と働き,農業を支えるミミズの底力,ミミズは環境保全の立て役者として,私たちが知らないミミズの土の中での立派な働きが紹介されていましたので,同書の概要を紹介します。

ミミズは古くから「大地の腸」・「自然の鍬」,最近では「生態系の技術者」・「土の健康のバロメーター」と称されていますが,進化論や種の起源で有名な英国の自然科学者・生物学者のチャールズ・ダーウィンは,『ミミズが創る土およびミミズの習性の観察』(1881年)の中で,「ミミズの糞土ほど優れた腐植はありえない」,「地球に最も価値ある動物」と称賛しているそうです。

ミミズは古くから「大地の腸」・「自然の鍬」,最近では「生態系の技術者」・「土の健康のバロメーター」と称されていますが,進化論や種の起源で有名な英国の自然科学者・生物学者のチャールズ・ダーウィンは,『ミミズが創る土およびミミズの習性の観察』(1881年)の中で,「ミミズの糞土ほど優れた腐植はありえない」,「地球に最も価値ある動物」と称賛しているそうです。

なお,土着菌の技術者としてのミミズの五大寄与として,「動き回る」(土を撹拌),「食べる」(一日に食べる量は,体重の1.5倍で,口から肛門に到達する時間は3.5時間)・「尿をする」=尿は「培養液」に=海外では「ミミズの堆肥茶」と言われている,「糞をする」=団粒化された糞は「黄金の土」=窒素は3倍に,リン酸は2.5倍等に,「死体となる」(死体は「培養の基」にが。

我が国では,ミミズは5科(フトミミズ科,ツリミミズ科,フタツイミミズ科,ジュズイミミズ科,ムカシフトミミズ科)が知られており,棲む場所の特徴に基づき,堆肥生息型,枯葉生息型,表層土生息型,土壌生息型の4つの生態に大別されます。堆肥づくりの場面で活躍するのは,シマミミズ(ツリミミズ類)。また,草地ではツリミミズ類,無農薬・無化成肥料,無耕起の畑地ではフトミミズ類が多く,田んぼでは水のある期間はミズミミズ類が大部分で落水後はヒメミミズ類がしだいに多くなり,収穫後はツリミミズ類,フトミミズ類も入り込んだりします。

堆肥化に有効なシマミミズ

同ミミズの生育好条件は,温度は15-20℃(最低4℃,最高30℃),水分は80-90%,pHは5~9で,ミミズを堆肥化に関与させるためには,材料(有機物)を酸素のある状態(好奇的)に保ち,発熱させない(中温)ことが大切で,健康な土,生きている土づくりのためには,土壌動物や微生物は必要不可欠な存在。ぜひともミミズの知られざる素顔や有用なはたらきを知っていただき,土壌の健康度を高めると同時に安全・安心の作物を作る手がかり,ヒントをつかんでいただければ幸いです …と序文に中村好男氏は記しておられました。

農業を支えるミミズの底力

・ミミズが生育している所は,土が柔らかく,匂いが山の腐葉土のようで豊かさを感じ,作物も良くできる。

・肥沃な土とは,ミミズが棲息する土。堆肥もミミズが棲める量を施し,地表下10㎝までの腐植層は,ミミズトラクターの代行運転で豊かな土に。

・ミミズが増えると,土が団粒構造になって肥え,10年後には,本物の有機農産物が栽培できる黒くて良い土に。

以上,『ミミズのはたらき』の概要を紹介し,自分自身も畑にいて当然のミミズの働きを再認識させられ,「ミミズさん」と敬称を持って接したくなりました。

以上,『ミミズのはたらき』の概要を紹介し,自分自身も畑にいて当然のミミズの働きを再認識させられ,「ミミズさん」と敬称を持って接したくなりました。

また,気になる小便をかけたら性殖器が腫れるという山学校で教わった先輩からの話の件に関し,同書の中では,ミミズは,ぬるぬるした粘液で皮膚がおおわれており,背孔から,タンパク質の粘液が,外敵を驚かすため30㎝程放出されため付着することもあると記されていましたが,これだけ畑に有用なミミズさんへ,小便をひっかけるような不敬な行為をしない様にとの大人からの戒めと解するのが正解では。

お勧めURL

※いちじく志田ファーム 土づくり耕楽園 微生物利用生態農園=ミミズのページ~ミミズの排泄物成分は,土と植物の健康に貢献

※ミミズプロジェクト東京 ~ミミズで学ぶエコロジー

※『現代農業』平成24年10月号に「すごいぞミミズ糞」が掲載されており,「ここまでわかった!ミミズの魅力」の中に,「ミミズがいる土はいい土だ!」で,1㎡に15匹程度いると,とてもよい土で,ロータリ耕のように丁寧に土壌を破砕する耕起を行うと,そこに生息している大型ミミズはいなくなってしまうので,ミミズの働きを農業に生かすことを考えると,耕起の方法を見直す必要があると紹介されていました。

参考文献:『ミミズのはたらき』中村好男編著(創森社)

石灰防除の進め!

生前の母からは,草ぼうぼうの畑は,ご近所の菜園に迷惑をかけるから「草をパッパッとかかじって,そん後に石灰を撒いとけば!」と常々言われていた白い粉の「石灰」。

生前の母からは,草ぼうぼうの畑は,ご近所の菜園に迷惑をかけるから「草をパッパッとかかじって,そん後に石灰を撒いとけば!」と常々言われていた白い粉の「石灰」。

収穫を終えた畑や,種を蒔く前の畑を耕した際には,石灰を撒き,土の中に鋤き込んで土壌の酸度調整に努めてきました。

また,これまでの学習により,石灰撒布に際しては,①撒布した石灰は,固まると根に害が及ぶので,直ぐに土と十分混ぜること。②撒布後,pH値を確認すること。③窒素肥料と同時には撒布しない。…を注意し,消石灰・苦土石灰・有機石灰を,適時撒布してきました。

そんな中,春ジャガイモの種芋を買い求めに出かけた,大小路のS種苗店でお茶を頂く中,店主の購読書の中から借りてきた『現代農業』平成20年6月号に「安くてよく効く石灰防除 100人に聞きました」の特集記事で,先輩農家の体験談から,あらためて石灰の効能・効果を学ばさせていただきました。

また,市立図書館から借りてきて読んだ『農家が教える石灰で防ぐ病気と害虫』からは,「作物を植え付ける前の休耕畝に散布し酸性土壌を改善する」程度の肥料という認識しか保有していなかった「石灰」の秘められた効能・効果をあらためて学ばさせられました。右下写真の『石灰資材使いこなしブック/もう売り場で迷わない!』(『やさい畑』2022年春準備号別冊付録)は,石灰を施すのは何のため?をやさしく解説してあり,土づくり・野菜栽培に必要な情報が掲載されていました。

図書館から借りてきた『図解でよくわかる 土・肥料の基本』(誠文堂新光社)の,病原菌を寄せつけない!「石灰防除」には,肥料を防除に利用する代表例に,石灰がある。石灰肥料の働きは,植物に石灰質を供給し,土壌の酸性を中和して窒素,リン酸などの養分を吸収しやすくすること。

この石灰を作物に与えると,作物内のペクチン酸が結びついて作物体の細胞壁が丈夫になり,低温や乾燥に強くなり,病原菌が侵入しにくくなる効果があるとされている。

これまでに,うどんこ病,灰色かび病,根こぶ病,青枯病,いもち病や軟腐病といった病気への効果が報告されていると紹介されています。

比較項目 苦土石灰 炭カル 消石灰 カキ殻 貝化石 サンゴ砂 酸性改良効果 〇 〇 ◎ △ △ △ 酸性改良持続効果 〇 〇 × 〇 〇 〇 マグネシウム補給効果 〇 × × △ △ ×

『やさい畑』2020年4月(春)号の 「緊急提言 ご用心!いらぬ石灰,よけいな施肥」に新井眞一先生が,学園の農園でのpHとECを一作ごとに測定しながらの野菜栽培を通し,家庭菜園での石灰施肥に関し,これまでの慣習を覆えす意外な助言が掲載されていましたので,PDFに変換編集し直して掲載。

「緊急提言 ご用心!いらぬ石灰,よけいな施肥」に新井眞一先生が,学園の農園でのpHとECを一作ごとに測定しながらの野菜栽培を通し,家庭菜園での石灰施肥に関し,これまでの慣習を覆えす意外な助言が掲載されていましたので,PDFに変換編集し直して掲載。

参考文献:『現代農業』平成20年6月号「農家が教える石灰で防ぐ病気と害虫」(農文協),『現代農業』平成29年8月号「夏の石灰欠乏に挑む」(農文協),『図解でよくわかる 土・肥料の基本』(誠文堂新光社),『やさい畑』(2014年春号),『今さら聞けない肥料の話』(別冊現代農業12月号),『野菜がうまい土名人』(万来舎),『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会),『石灰資材使いこなしブック』(「やさい畑2022年春準備号別冊付録」)

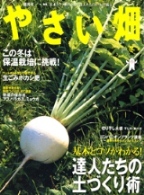

土づくりの基本

土づくりは,それぞれの畑の状態や伝統や地域性なども反映し,実にさまざまで,これが正解ということはない。要は,自分の畑で栽培する以上は,菜園主の考え方に合った方法を選べばよいと,土づくりについて土壌学の専門家である後藤逸男さん(『全国土の会』会長)のお話が『やさい畑』(2010年冬号 家の光協会)の特集「基本とコツがわかる! 達人たちの土づくり術」の中に掲載されていましたので,要約紹介します。

土づくりは,それぞれの畑の状態や伝統や地域性なども反映し,実にさまざまで,これが正解ということはない。要は,自分の畑で栽培する以上は,菜園主の考え方に合った方法を選べばよいと,土づくりについて土壌学の専門家である後藤逸男さん(『全国土の会』会長)のお話が『やさい畑』(2010年冬号 家の光協会)の特集「基本とコツがわかる! 達人たちの土づくり術」の中に掲載されていましたので,要約紹介します。

なお,冬の時期を迎え,野菜づくりも一段落するこの時期こそ,来春からの健康野菜づくりに向け,野菜以上に大切な土づくりに関し,自分なりの土づくりの方法を見つけてくださいと巻頭の言葉にありました。

土づくりとは,野菜が育ちやすい土壌環境を整備すること

本来,土は自然が時間をかけて作りあげるもので,人間がどうこうできるものではない。土づくりとは,正確に言えば土壌を管理し,野菜が生育しやすい環境に整備することで,土の環境には,次の3つの側面があり,これらの環境を整え,改善することが土づくりである。

①土の物理性の改善

植物の生育に即し,まず,発芽には,水,温度,空気が必要。発芽後は,根を伸ばして,体を支えてくれのが土の物理性で,土の中に空気がなければ,植物は根を深くまで伸ばせないし,適当な水分を含み,排水性がよいことも必要。こうした条件を満たすのが,土の粒がくっついて塊になった団粒構造の土。

②土の化学性の改善

植物は,最初は双葉の養分で育つが,それがなくなると,土の中から養分を得なければならない。そのため,土の中に植物が必要とする養分が含まれていることが大切。また,その養分濃度(塩類濃度)が適正であることも重要。

③土の生物性の改善

土壌微生物の数が豊富で,多様性に富んだ環境にすることも大切で,微生物には,土を団粒化する働きや,植物が吸収しやすい形に,有機物を分解する働きがある。更に,微生物相が多様化することで,括抗作用が生まれ,有害微生物による被害も減る。

土壌環境を整備する有機物を堆肥化で使いやすく

こうした土壌環境を整備し,改善するのに役だつのが有機物で,有機物を土の中に入れると,微生物が有機物を分解し,その際にできる物質によって団粒構造が発達するので,土がやわらかくフカフカになる(=物理性の改善)。

また,有機物には,窒素,リン酸,カリをはじめ,さまざまな肥料成分が含まれており,こうした成分は,微生物により分解されることで,ゆっくりと作物に効いてくる(=化学性の改善)。更に,有機物は微生物のえさになるので,微生物の数が増える。有機物自体にも多種類の微生物が含まれているため,微生物の種類も増加する(=生物性の改善)。

種 類

内 容

炭素率

物理性の改善

化学性の改善

生物性の改善

備 考

発酵鶏糞

鶏糞を発酵させたもの

8~10

多少の効果がある

リン酸肥料,カリ肥料の効果がある

効果がある

熟度が低いものは,窒素肥料として効くが,土の匂いしかしない完熟鶏糞では,窒素肥料としての効果に乏しい。多用すると塩類濃度が高くなるので要注意

牛糞堆肥

牛糞に落ち葉やバーク(樹皮)等を加えて発酵させたもの

15~20

効果がある

カリ肥料の効果がある

効果がある

窒素分も含まれるが,完熟の場合には,窒素肥料としての効果が乏しい

バーク

堆肥バーク(樹皮)に米ぬかや鶏糞等を混ぜて発酵させたもの

20~35

効果がある

多少の効果がある

効果がある

堆肥化の方法や熟度によって炭素率が高いものがあるので,窒素飢餓に注意

剪定枝

堆肥剪定枝をチップ状に砕き,そのまま発酵させたもの

20~50

効果がある

多少の効果がある

効果がある

堆肥化の方法や熟度によって炭素率が高いものがあるので,窒素飢餓に注意

腐葉土

主に落葉樹の落ち葉を堆積して発酵させたもの。米ぬか等を入れて短期間に発酵させたものもある

20~80

効果がある

多少の効果がある

効果がある

バーク堆肥や剪定枝堆肥より土壌中で分解しやすい。炭素率の高い腐葉土もあるが,窒素飢餓は短期間で解消される

堆肥を使う際は,それぞれの性質を理解して

昔の堆肥は,稲わらや麦わら,草・野菜屑などを野外に積み上げ,おもに好気性微生物の働きで数か月以上腐熟させたものを指し,土の物理性と生物性を改良するためのものであった。現在では,家畜糞をはじめ,さまざまな有機物から堆肥がつくられており,土の生物性の改善は役だつが,物理性や化学性の改善効果については,種類により違うので上表を参考に。

土づくりの前に,土壌診断を

堆肥をたくさん入れれば土壌環境がよくなると思いがちだが,堆肥は,ゆっくりと効いてくるので,大量に入れ続けてしまうと気づかないうちに肥料分が土の中に蓄積して,メタボ化していることがある。

このような事態を避けるには,土づくりの前に,土壌診断(簡易診断キット)を行って,使う堆肥の種類を選択しやり,施肥量の調整を。

窒素が多い場合

窒素が多い場合は,窒素の投入を控える。また,エダマメなどのマメ科の野菜やサツマイモ,ジャガイモなどは蔓ぼけが起きるので,逆に作らないようにする。オクラやトウモロコシを作れば,土中の窒素分を吸収して改善される。あまりにも窒素が過剰な場合は,野菜を作ってもおいしいものができないので,一作はムギを作るのも手だて。約半年もすれば,正常値に戻る。

リン酸の過不足

リン酸の量が欠乏しているときは,躊躇せずに化学肥料を投入す。なお,リン酸の過剰によって起きやすい病気に,根こぶ病がある。発生した場合は,ダイコンを作ると,病原菌を減らすことができる。

カリの過不足

カリ分が少ない場合は,塩化カリや草木灰などのカリ肥料を投入する。多い場合は,野菜を一度作ればぐっと減る。

![]() ─追肥(中耕・土寄せ)のポイント─

─追肥(中耕・土寄せ)のポイント─ 施肥の方法には,植えつける前に畝に施す「元肥」(もとごえ)と,野菜の生育状況に合わせて施肥する「追肥」(ついひ),そしてニラなどの収穫後にまた元気な芽が出てきますようにと少量施す「お礼肥え」(おれいごえ)>があります。

施肥の方法には,植えつける前に畝に施す「元肥」(もとごえ)と,野菜の生育状況に合わせて施肥する「追肥」(ついひ),そしてニラなどの収穫後にまた元気な芽が出てきますようにと少量施す「お礼肥え」(おれいごえ)>があります。

「元肥」については,野菜の種まき・苗を定植する畝に対し,全面施肥(=生育期間の短いものや,根が浅く張る野菜)・株下施肥(=生育期間が長く,根が深く伸びる野菜)・株間施肥(=根菜類など根に直接肥料が触れるといけないもの)にと十分留意されていますが,収穫まで野菜が順調に育つには,人間の子供同様に生長過程に合わせた「追肥」が半分以上必要なことを,皆さんどこまで理解されていましたか。野菜も生長初期は,養分の吸収量は少なく,生長の中・後期にかけて多くなるのが実状であり,植え付け時に施肥した肥料分=養分は,雨に流されてしまい生長期に有効に吸収されない場合も多いのです。

4月~5月に種をまき,植えつけた野菜が順調?に生長し,収穫の時期を迎えようとしている中,「追肥」に関し学習した結果を失念しないようにと,さっそく要点を次によりまとめてみました。

追肥の方法には,株の根元に棒や移植ゴテを差し込み,空いた穴に注ぎ込む施肥方法もあれば,マルチの裾をめくって施肥する方法も,他には根の張り具合(野菜の生育)に合わせて,根を誘導するように最初は株元近くに最後は株元から離れた場所にと離していくいく方法も。「穴肥」(あなごえ)といってトマトやナス・キュウリ向けには,株下から30㌢離れた所に10㌢の深さに穴を掘り,そこに施す方法もあります。

一般的に元肥と追肥の施肥量の関係は,5対5の割合と言われて,追肥作業と同時に行う作業に「中耕」(降雨や人が踏み固め硬くなった土の表面を,肥料分や水分が浸透するよう浅く耕し雑草の発生を防ぐ)・「土寄せ」(丈が伸びた株の根元に土を寄せ株が倒れるの防ぐ。土寄せは一度にたくさんせず数回に分けて)があり,「追肥」・「中耕」・「土寄せ」に関しては,一連の農作業として実施することで,野菜の生長には大きな効果を発揮します。

なお,中耕実施上の注意点としては,あまり深く耕しすぎると,せっかく育ってきた根を傷めてしまいますので,土の表面2~3㌢を月2~3回浅く削るように努めましょう。

野菜の収穫量を増やす中耕・土寄せ

『現代農業』平成28年年7月号)に「作業を楽に 野菜を元気に=土寄せでガラリ」の特集記事があり,先輩農家が「ショウガとサトイモは土寄せで太る」・「ミニトマトも土寄せでグンと元気に」と談じておられる記事が掲載されており,小菜園に出勤できない雨降る今日は,野菜の種類によっては,やるとやらないでは大きな収穫差がでる「中耕」と「土寄せ」作業について再度復習してみました。

■ 中耕

種播き後や苗を植え付けたときは柔らかかった畑の土も,雨などの影響や生育管理のため家庭菜園主の貴方の体重により畝間で段々固くなってきます。そこで株の周りや土の表面を軽く耕して,土を柔らかくして水や酸素の通りを良くします。

野菜がまだ小さい頃は深めに,野菜が大きくなってきたら広く浅く中耕します。根を痛めないように注意しましょう。軽い土寄せ作業は,雑草防止などの効果もあり,土寄せ同様,中耕についても覚えておくと良いでしょう。

■ 土寄せ

中耕した土を株元に寄せることをいいます。このとき必ず追肥も併せて施肥しましょう。土寄せすることによって,追肥の効果を上げたり,株元をしっかり支え倒れなくし,根を収穫する野菜は根やイモを露出させないなどの効果があります。基本的に中耕・追肥・土寄せは一緒にやり

ます。

土寄せの効果と注意点

①雑草の成長を抑える,②水はけを改善し風に強くなる,③不定根を活かす,④土の中に空気が入る,⑤追肥の効果を効かせる,平畝から高畝にし根張り先を確保―。土寄せ作業は平鍬や三角鍬を使っての農作業で作物により収穫まで1~2回の作業で少々腰は痛くなる手間のいる作業ではありますが,野菜を元気に育成するためには手抜きできない作業。その特性を再学習してみましょう。

■ 主な注意点

乾燥している時は用心=乾燥が続いている時に鍬の刃先で根が切断されると,根の再生に時間を要するので,生育が悪くなることがあります。

土が過湿の時は用心=大雨の後など土が過湿状態の時に土寄せをすると,土を練った状態となり,湿害を助長する場合があり,特に粘土質の土壌ではその傾向が強く,土寄せは土が多少乾いてからやった方が良い。

接ぎ木苗を植えた時は用心=接ぎ木苗を植えて穂木したカ所まで土寄せをすると,穂木からも根が出てしまい,これでは台木を使う意味がなくなってしまう。

雨後に土が固まってしまった時は有効=雨が降った後に土が締まると,根の活性が弱まって作物の生育が悪くなるので,こんな時に土寄せをすると,多少根が切れても水分と酸素が適度になるので,新しい根がどんどん再生し,作物は早く元気になる。

■ 土寄せと追肥

土寄せ,追肥は一般的に同時に行う作業ですが,必ずしも,一緒に行わなければいけない作業と言うわけではありません。また,この場合も根っこを痛めないように注意が必要です。根っこの先端には,生長するポイントがあります。この先に肥料を施してあげることで,肥料を求めて根が伸びていくので,株の生長とともに,徐々に遠くに追肥するようにします。

根の張り具合は,茎葉の広がりと同じ程度となるので,外から見た幅を参考にして,葉の少し先あたりに追肥をするようにすると,上手に追肥することができます。

参考文献:『現代農業』(平成28年7月号)

野菜名称

施 肥 す る 場 所

施肥量/回

追肥の頻度

アスパラガス

畝の両肩に

30㌘/㎡

春先に1回

イチゴ

株と株の中間に埋める

30㌘/㎡

2月に1回

インゲン

背丈が1㍍になったら,通路に埋め込む

15㌘/㎡

1回

エダマメ

植え付け1ヶ月後は株元に。花が咲いた頃には,畝の肩に沿ってまく

30㌘/㎡

収穫まで2回

エンドウ

株と株の中間に埋める

30㌘/㎡

3月に1回

オクラ

植え付け2週間後から株元にまくor株元から30㌢離れた場所2か所に埋め込む

30㌘/㎡

2週間に1回

カブ

追肥不要

─────

─────

カボチャ

果実が握りこぶし大になったら,敷き藁のうえからまく

30㌘/㎡

2週間に1回

キャベツ

中心部の葉がまき始め,ピンポン球大になったら株元にまく

30㌘/㎡

1回

キュウリ

植え付け2週間後から株が小さなうちは株元に。大きくなったら畝の肩に沿ってまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ゴーヤ

植え付け2週間後から株元にまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ゴボウ

追肥不要

─────

─────

サツマイモ

追肥不要

─────

─────

サトイモ

植え付け1カ月後から株元にまく

30㌘/㎡

1ヶ月に1回

ジャガイモ

芽かきした後の土寄せと一緒に

30㌘/㎡

1回

スイカ

果実がピンポン球大になったら敷き藁の上からまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ズッキーニ

葉の先端の真下当たりに3~4ヶ所に分けて埋める

30㌘/㎡

月に1回

ソラマメ

花の付く頃,株と株の中間に埋める

10㌘/㎡

1回

ダイコン

間引きのたびに。2条植えなら畝の中央,1条植えなら株間に

30㌘/㎡

収穫まで2回

タマネギ

条間に土と混ぜて,3月の追肥はトウ立ちの元(要注意)

40㌘/㎡

収穫まで3回

トウモロコシ

草丈が20~30㌢の時と,オス・メスの穂が出始めた時に畝肩にまく

30㌘/㎡

収穫まで2回

トマト

株が小さなうちは,株元に。大きくなったら畝の肩に沿ってまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ナス

植え付け2週間後から株が小さなうちは株元に。大きくなったら畝の肩に沿ってまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ニラ

原則不要。他の野菜のついでに液肥を

─────

時々

ニンニク

3月に発酵油粕を条間に

40㌘/㎡

1回

ニンジン

間引きのたびに畝の中央に

30㌘/㎡

収穫まで2回

ネギ

植え付け1ヶ月後に土寄せに合わせ根元にまく

40㌘/㎡

1回

ハクサイ

1回目は最後の間引き後,2回目は葉がまきはじめた頃に畝の中心にまく

30㌘/㎡

2回

ピーマン

実が付きだしたら株元にまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ブロッコリー

植付け後2週間を目安に,株元にまく

30㌘/㎡

2週間に1回

ホウレンソウ

畝全体に薄めた液肥がベター

─────

月2回

モロヘイヤ

植え付け1ヶ月後から株の周囲にまく

30㌘/㎡

1ヶ月に1回

ヤーコン

追肥不要

─────

─────

ラディッシュ

追肥不要=肥料が多いと根が割れる

─────

─────

ラッカセイ

花が咲く頃,土寄せを兼ねて

15㌘/㎡

1回

レタス

本葉5~6枚の頃,最後の間引き後の1本立ちを目安に条間にまく

30㌘/㎡

1回

※施肥量の30㌘は,大人の指先で軽く一握りが30㌘,手の甲全体では100㌘を目安と考え施肥を。

※『やさい畑』2012年(平成24)夏号の「畑のそもそも相談室」「追肥はどうして必要なんですか?」の記事の中で,園芸研究家麻生健洲先生の指導で「追肥の基本」が,追肥のタイミングを含め分かりやすく紹介されていました。

追肥/野菜が「肥料を欲する」サインを見極める

『現代農業』平成27年7月号に,野菜が肥料を求めるサイン,肥料成分ごとの役割と追肥の効果,追肥を楽に無駄なくやるワザ,野菜の生育パターンを知る,石灰追肥,どの肥料を選ぶ? 海のミネラル追肥で味のせが「追肥でトクする百科」で特集されており,シンプル農業を提唱する高知県四万十町の桐島正一さんが「野菜が肥料をくれと言ってるサイン」の見極め方を紹介されていました。

オクラ=葉の刻み具合を見る

肥料が少ないと葉の切れ込みが激しくなるが,肥料が効いてくると切れ込みがなくなってくる。切れ込みが大きい,葉脈だけのような状態こならないように追肥しながら,切れ込みが少し残るくらいをキープすれば,エグミのない味のいいオクラを連続収穫できる。

ナス・ピーマン=雌しべの長さを見る,枝の長さを見る

花が肥料の効きがいい状態だと雌しべが雄しべより長くなる(長花柱花)が,肥料不足になると雌しべがだんだん短くなってくる。同じ長さ(中花柱花)になる一歩手前が追肥適期。同じ長さか,雌しべが雄しべより短くなると(短花柱花)と肥料不足で,生殖生長に傾き石実が多くなる。

ナスは品種によっても違うが,花から先端までの長さ(青ナス=25~30㌢。水ナス・長ナス=20~25㌢)を見る。短い場合は肥料不足。生殖生長に傾くので,追肥したうえで摘果する。逆に長すぎる場合は肥料が効きすぎている証拠。栄養生長に傾いているので,葉かきを強めにしてバランスを保つ。

ニラ=収穫時の切り口を見る

収穫時の葉の切り口で判断。楕円形で大きいのは肥料がほどよく効いて順調に育っている証拠。丸くなるのは分けつの始まりのサイン。余計に肥料が要るので追肥が必要。花芽がついたときも同様に追肥が必要。

スイカ=蔓先の高さを見る

実を大きくするために定植後1カ月頃に様子を見ながら追肥する。朝見たときに,蔓の先端の高さが30㌢くらい上を向くほどの樹勢があれば肥料が効いている状態。20㌢だと肥料がかなり減ってきた証拠で追肥が必要。

オカノリ=葉の中心部の色を見る

夏の葉物でつくりやすく,食べると粘りがあって美味しいオカノリ。葉をかきながら収穫していくが,葉柄に近い中心部が黄色くなってきたら追肥。6月中旬から大きな葉が連続して採取できる。

ショウガ=新葉の色を見る

追肥判断は新葉の色でチェック。ショウガの葉色はそれほど変化しないが,肥料が切れると生長点から4~5枚目までの葉色が薄くなってくる。畑全体を見渡して,上のほうがぼんやり薄く見えるようになったら追肥を施せば根茎がしっかり肥大する。

参考資料=『有機・無農薬おいしい野菜ができる安心肥料』(学習研究社),『野菜講座 基礎編』(日本園芸協会),『NHK趣味の園芸 やさいの時間 6』(日本放送出版協会),『現代農業』平成27年7月号,『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会)

作物にとってよい土とは─根や株を支える─

家庭菜園で,健康的な野菜を作るには,収穫して口にする葉や実・根以上に,葉実を支える根や株がしっかり成長しやすい土作りが大切な条件ということになりますよね。

家庭菜園で,健康的な野菜を作るには,収穫して口にする葉や実・根以上に,葉実を支える根や株がしっかり成長しやすい土作りが大切な条件ということになりますよね。

作物作りによい適した土の条件は,根が活動しやすい「通気性」+「排水性」を保持した粒が団子状に集まった土=「団粒構造の土」となります。団粒と団粒の間に隙間があることで,水はけと通気性を保持した土となります。

植物は,根の先にある「宿根」と呼ばれる部分から,水分や養分に加え空気中の酸素を取り入れ二酸化炭素を排出しています。土の粒の間に新鮮な空気を通す隙間がないと,人間同様に酸欠状態・過湿状態となり,窒息して根ぐされの原因に。土の通気性・排水性がよいということは,「適度に乾きやすい土」に管理しておく必要があるということになります。乾きやすい土の分だけ,水やりの回数は必然的に増えてはきますが,新鮮な空気が土の中に送り込まれ,根の生育が促進され,しっかり根をはった丈夫な野菜に育つことになります。

また,降雨3日も経過しても逆に水分が多く,常時じめじめしている水はけの悪い土は.外気温の影響も受けやすく,夏場は地中の温度が上がり根の周りが蒸れてしまい,冬場は温度が下がって根を傷める原因に。通気性・排水性に加え,保水性・保肥性(土が肥料を保持する性質)と4条件がそろった土に維持するには,「植物の肥料」以上に,有機物を含んだ腐葉土や堆肥等の有機物を心がけて施肥し(団粒構造の土作りを目指し)ミミズも生息できるような「土の肥料」を施す必要があるということになります。

以上を簡単に確認する方法としては,土をなめる訳にはいきませんが,よく耕した土(適当に水分を手に感じる部所の)を手でひと握りぎゅっと握って,開いた手の甲に土が塊として残り,この塊を指先で軽く押したら土の塊がばらっと崩れるような土が,水はけ・水持ちのよい団粒構造の土の見分け方です。ご自身の圃場で表面が乾いていたら少し水を撒いて試してみてください。水はけの悪い畑の土は,握った土の塊が粘土状になって簡単に指先でつついても崩れませんよね。また,水持ちが悪い土は,ぎゅっと握っても土が固まらず直ぐにばらばらになってしまったのでは。

参考文献:別冊NHK趣味の園芸「よくわかる土・肥料・鉢」,藤田智著「これで失敗しない家庭菜園Q&A」(家の光協会),『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会)

肥料の働きと種類

家庭菜園では,できるだけ化学肥料(化成肥料)に頼らない動植物を原料とした有機質肥料(天然の肥料=堆肥)だけでの栽培を目指すのが理想ですが,有機質の肥料の確保には手間も時間も要したうえに,肥料成分にばらつきのある堆肥を使いこなすには経験も必要となってきますよね。

家庭菜園では,できるだけ化学肥料(化成肥料)に頼らない動植物を原料とした有機質肥料(天然の肥料=堆肥)だけでの栽培を目指すのが理想ですが,有機質の肥料の確保には手間も時間も要したうえに,肥料成分にばらつきのある堆肥を使いこなすには経験も必要となってきますよね。

概念的に「化学肥料(無機質肥料)は,工場で作られるよくない肥料」という先入観をお持ちの方も多いのでは。市販されている化学肥料の袋をよく見てください。「肥料取締法」に基づき必ず販売業者保証書が着けられ,成分の中味が厳格に表示されています。原料は,石油化学等の合成製品からできているものとの誤解がおありかもしれませんが,すべて天然のもの(窒素は大気中から,リン酸・カリは天然の鉱物)ですから,化学肥料は危険で有機質肥料は安全だという概念は,ぜひここで一掃してください。

有機質肥料と化学肥料を上手に組み合わせ,余り化学肥料に頼らない栽培・施肥に努めることが,「楽して,長く楽しむ」家庭菜園では大切なのではないでしょうか。

微量要素は,土の中にも含まれ,堆肥などからも供給され,欠乏症が表れない限り,肥料として施す必要はないと言われています。今あなたが愛情をこめ育てている野菜が,何の肥料成分を求めているのか,次の表を参考にしてください。※「水平のリーベは僕の舟」と久しぶりに元素記号の学習をしました。

各 要 素 の 働 き(過多症状)

不 足 す る と

窒素(N)

葉菜類の生育に必要。葉・茎の発育,光合性を促進する(過多に施すと,Ca吸収が阻害され,葉・茎が徒長し病害に侵されやすくなり,果菜は実着きが悪くなる)

タンパク質不足に陥り全体的に生育が悪化。葉緑素の不足で葉全体が淡緑色・黄色に変色し,古い葉は落葉する

リン酸(P)

果菜類の生育に必要。開花・結実に必要。植物組織を強化し,病害虫への抵抗性を強化。果実の味をよくする(過多に施すと,Fe欠乏症が発生する)

根・葉の生長が悪化し,花つき・下葉に悪影響。全体的にツヤがなくなり下葉が黄色・赤紫色になり枯死・落葉する

カリ(K)

根菜類の生育に必要。根や植物全体を丈夫にし発育を促進。耐寒・耐暑・耐病性を促進する(過多に施すと,Ca・Mgの吸収が阻害され欠乏症が)

寒さ・病気に弱くなり,生育後期に下葉が黄色化・褐色化し,開花が遅れ,枯死・落葉する

カルシウム(Ca)

根先端の細胞組織を丈夫にするとともに,土の酸性を中和する作用も

若葉ほど生育の異常症状として葉の周囲が黄色・わん曲し,根の先が褐変・枯死する

マグネシウム(Mg)

生育に必要な葉緑素の構成成分で,リン酸の吸収を助ける作用が

収穫期に葉脈間が黄化・白色化し,ひどくなると落葉する

材 料

N

P

K

主 な 成 分

乾燥牛ふん

─

○

─

鶏ふんより成分は多い

乾燥鶏ふん

○

◎

─

リン酸とチッ素が主体

油 か す

◎

○

─

チッ素肥料だがリン酸も含む

米 ぬ か

─

○

─

リン酸が主体

骨 粉

─

◎

─

リン酸肥料で石灰も多い

魚 粉

○

○

◎

カリ肥料で石灰も多い

木 灰

─

─

◎

カリ肥料で石灰も多い

草 灰

─

─

◎

カリ肥料で木灰よりは少ない

枯 れ 草

○

─

○

窒素・カリと微量要素を含む

参考資料:日本園芸協会・野菜講座/基礎編,『やさしい家庭園芸』(家の光協会),『完全版 農薬を使わない野菜づくり』(洋泉社),『作物の生育と環境』(農山漁村文化協会),『野菜づくり名人の知恵袋』(講談社),『イラスト基本からわかる土と肥料の作り方・使い方』(家の光協会),『いちばんよくわかる超図解土と肥料入門』(家の光協会),『おいしい野菜がたくさんできる!土・肥料の作り方・使い方』(正東社)

◆野菜の必須元素とその働き

元素名(元素記号)

主 な 働 き

水と空気

水素(H)

水としてあらゆる生理作用に関与,炭水化物,脂肪,タンパク質など植物の体をつくる主要素

酸素(O)

呼吸に不可欠,炭水化物,脂肪,タンパク質など植物の体をつくる主要元素

炭素(C)

光合成に不可欠,炭水化物,脂肪,タンパク質など植物の体をつくる主要元素

多重要素

三(大)要素

窒素(N)

葉や茎の生育を促して植物を大きくする。葉肥とも呼ばれる。タンパク質など植物の体をつくる主要元素

リン(P)

花つき,実つきやその品質をよくし,根の成長を促進する。実肥,花肥とも呼ばれる。

カリウム(K)

茎や根を丈夫にし,暑さや寒さへの耐性,病害虫への抵抗性を高める。根肥とも呼ばれる。

二次要素

(中量要素) カルシウム(Ca)

細胞組織を強化し,体全体を丈夫にする。

マク゜ネシウム(Mg)

リン酸の吸収を助け,体内の酵素を活性化させる。葉緑素の成分。苦土ともともいう。

硫黄(S)

根の発達を助ける。タンパク質の合成にかかわる

微量要素

塩素(Cl)

光合成のときに働く酵素に関する元素

ホウ素(B)

根や新芽の生長と花をつけるのに必要な元素

鉄(Fe)

光合成に必要な元素

マンガン(Mn)

光合成やビタミン合成に必要な元素

亜鉛(Zn)

植物の生長する速さに関係する元素

銅(Cu)

花や実のつく成熟した株になるための元素

モリブデン(Mo)

硝酸還元を行う酵素の成分

ニッケル(Ni)

尿素をアンモニアに分解する酵素に含まれる元素

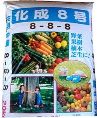

家庭菜園向け化成肥料は「8:8:8」がベター

単肥よりも三要素の入った化成肥料が家庭菜園向けですが,肥料の袋に大きく記載されている「8:8:8」or「14:14:14」の意味はご存じですよね。毎回単価の安い方を購入しているでは困ります。窒素:リン酸:カリの1㎏の含有量を8%(80㌘)・14%(140㌘)で示しています。家庭菜園向けとしては,「14:」よりも含有量が低く,そして安価な「8:」が使いやすい化成肥料で,「14:」を1回散布するよりも「8:」を元肥・追肥と2回に分けて施肥した方が,野菜にとっては優しい施肥の方法と言えます。

化成肥料は,有機質肥料(堆肥)と比べ,安価でにおいもなく扱いやすく,加えて少量でもすぐに効果が表れる特性を保有しています。

しかし,注意すべき点としては,成分量が多いため過剰に施しがちになること。即効性が高いという反面,効果が薄れることも早く,他の有機物が含まれていない点です。また,湿気にも弱い点もあげられます。

化成肥料使用上の一般的な留意点としては,リン酸は雨などに流されにくいが,チッ素とカリは流されやすいという特性があることから,リン酸は元肥から施肥。チッ素とカリは,全施肥量の二分の一~三分の一を元肥とし,残りは1回~2回に分けて追肥として施肥する方法を。1㎡当たりの施肥量の計算方式は,『家庭菜園での化成肥料の使い方』で示されていましたのでご紹介しておきます。

◆なお,「化成肥料」と「化学肥料」の違いをここで学習しておきましょう。化学合成して作られた無機質肥料の中で,窒素・リン酸・カリという三要素のうち,一成分だけ含んだものを「化学肥料」といいます。私達の身近なよき相談相手である専門農家向けに販売されている尿素・硫安・過燐酸石灰・硫酸カリなどは「単肥」と呼ばれており,家庭菜園では使うことはありません。

これら化学肥料と単肥に対し,同じように化学合成によって作られ,三要素のうち二つの成分以上を含む複合肥料を「化成肥料」と呼んでいます。お分かりいただけましたでしょうか。以上を念頭に,新聞チラシ情報を参考にお店を数店回って,1円でも安い肥料をゲットするのは,主婦感覚に似た楽しみですよ!。

Q オール14が安い! 成分量がもっと少ない肥料より安いことがあるのはなんで?

A きっと,みんなオール14が大好きだから。

高度化成肥料の4分の1がオール14!?

確かに不思議だ。レタス農家,入江健二さんが愛用するオール14は,20㎏1袋で1,500円ほど。チッソとカリが同じ14%で,リン酸が5% (14-5-14) しか入っていない肥料が同1,700円ほどするそうで,どう考えたってお得だ。入江さんが肥料屋さんに聞いた話では,「オール14はメーカーが競って製造するバーゲン品」とのことだった。実際,オール14やオール10,オール8の流通量は多い。例えば2016年に東京都が調査した資料によると,都内の農協や肥料小売り店が仕入れた肥料のうち,高度化成では半分以上がオール14とオール10,低度化成では約4分の3がオール8だった。家庭菜園愛好家が多いという土地柄もあるかもしれないが,それにしても圧倒的な人気だ。

どんな作物の元肥にも使える

なぜ売れるのか――。改めて三大要素の働きをざっくりいえば,チッソは作物の体をつくる原料で,リン酸は根や茎葉の生育,開花・結実を促進し,カリは細胞を肥大させるのに欠かせない。オール8やオール14などは,これら三要素をまんべんなく含む「水平型」と呼ばれる肥料だ。よく売れるのは,きっとどんな作物の元肥にも使えて,選んで失敗が少ないからだろう。

ちなみに,「高度化成」とは三要素の含有量が合計30%以上の肥料のこと。それ以下なら「普通化成」,または「低度化成」と呼ぶ(最低10%)。まあ,単なる登録上の分類で,深い意味はないのであまり気にする必要はない。

の記載を読んで,令和2年1月14日の雨となった午後,川北地区3店舗(上川内・斧淵)を訪ね化成肥料(1袋20㎏入り)の値段を調べて回った結果は,次表のとおりでした。

8:8:8 14:14:14 16:16:16 ニシムタ 1,250円 1,480円 1,800円 ナフコ 1,330円 1,380円 2,112円 コメリ 1,200円 輸入品1,380円

国産品1,480円 2,380円 (上記単価は,2020年1月14日現在の店頭表示価格)

ご存知でしたか? ━月屋山から石灰を肥料として採取してたことを━

しかし,この山が明治時代から石灰を生産し,地元農家に消石灰を供給していた事を知る人も少なくなりました。閉山する昭和 33年までの間,熊本産の安い石灰に押され一時期操業を休業した時期もあったようですが,昭和26年から昭和33年の閉業期までの8年間は,川内市営石灰工場として操業。現在も市が鉱業権だけは保有しています。

この山の岩石分布は,チャートを主体に,石灰岩・粘板岩・砂岩・礫岩で,一部黄緑色凝灰岩も分布しています。

昭和20年代後半,就学前の幼き頃(配給の時代)に,父が妻子を食べたすために畑の肥料用にと車力を引いて俵入りで購入してきた石灰岩を庭先で焼き,水をかけて消石灰を作っていたのを思い出しましたが,焼いた岩に水をかけると「ジジジュー」と水蒸気が揚がり,子ども心にも珍しがって近寄ろうとすると「火傷をするから近ずくな!」と,強く叱られた半世紀以上も前のことを鮮明に思い出しました。

なお蛇足になりますが,月屋山には,小さくて狭い鍾乳洞があり,行政でこの鍾乳洞を観光に活かせないかと,ボーリング調査をされたことがありました。しかし,観光に活かせるような大きさの鍾乳洞の確認には至らなかったようです。

※(私 中学時代は,岩石を収集する鉱物部にも所属しており,先輩とこの鍾乳洞に探検で入り,短いもので約10㌢,長いもので25㌢程に天井から伸びた石筍を採取した事があります。行政でボーリング調査事業実施を知った際は,「既に昔,探検・調査し,それなりのものは採取済みでもうないはずですよ!」とは供述できず,黙っていました。)

山頂までは,近年地元コミ協の皆さんの奉仕作業で階段や展望台・願いの鐘も整備され,この眺望を堪能できます。晩秋から初春にかけ,川内川に立ちこめた川霧が市街地をすっぽり覆う雲海は,薩摩川内市の季節の風物詩となっていますが,霧は川沿いに流れ,河口に近づくと勢いを増し,強い風となって吹き抜ける,地形や気象条件がそろって初めて発生する珍しい現象で,気象予報士や地元有志らが,元川内市助役を務めたSさんが市長を務める愛媛県大洲市の肱川で見られる冬の風物詩「肱川あらし」を見習い「川内川あらし」と名付け,月屋山展望所から観察でき,水引地区港町の名物にしようと雲海の奔流のPRに乗り出しておられ,平成29年11月10日の南日本新聞で 紹介記事が。

紹介記事が。

参考文献:『川内市史』上・下巻

鹿児島県内の病害虫の発生状況については,南さつま市金峰町にある鹿児島県病害虫防除所から定期的(毎月1回)に発表されています「病害虫発生予報」で最新の発生状況を確認され,対策を講じられることをお勧めします。同所のHP内には,「注意したい病害虫」や「病害虫お役立ち情報」もあります。

病気と害虫対策

病害虫防除というと,すぐに農薬散布をと考えがちですが,その前に,病害虫の発生を抑える対策を立てておくことも,大切なことです。そのためには,畑の土作り,計画的な輪作,適切な作型,適正な施肥などの,基本的な栽培管理をしっかりと行う必要があります。

また,病害虫防除にあたっては,早期に発見し,直ちに対策を立てることが基本です。このためには,病害虫の発生生態を理解し,気象条件などの要因を考慮したうえで,その動向を予察することが重要です。

病気では予防,害虫では早期防除という考え方が,防除の基本です。病害虫には,すべて防除適期があり,これを逃すと,防除効果が上がらないだけでなく,いたずらに農薬散布の回数を増やす結果になってしまいます。また,それぞれの病害虫について,農薬を使う場合はその選択など,適切な防除のための正確な診断技術も,重要となってきます。

現在栽培されている野菜の品種には,収量や食味を重視した育種が行われてきた結果,病害虫に対しては,むしろ弱くなってしまったものがかなりあります。従って,病害虫に対する対策をまったく講じなかった場合,平均で約30%,キュウリなどでは80%以上の減収になると言われています。

病害虫は,各種の野菜に形態的あるいは生理的な異常を引き起こす「病気」と,野菜の葉や果実を直接食害あるいは吸汁することによって,被害を与える「害虫」の大きく2種類に分けられます。

☆病気の発生する原因

野菜に病気が発生するのは,主因である病原の存在と,これに加えて,素因として野菜が病気にかかりやすい性質であり,誘因となる気象条件などの環境が,発病に好適であることが必要となります。これらの条件がそろうと,病気が発生しやすくなります。病気の発生は,気象や土壌条件などの自然的要因と,栽培法や施肥法などの人為的要因によって増減します。

☆害虫の発生する原因

気 温

20℃~25℃前後

湿 度

高い

風 雨

雨が多い,強風

土 壌

チッ素の過剰施用

栽培技術

短期輪作や連作が多い

作業の機械化に伴う土壌の劣化

害虫が発生する原因は,その害虫のえさとなる野菜が大量に植えられたため,これに誘引されて集まり食害するためです。更に,害虫の発生は,気象条件,生物的条件,人為的な条件によって変動します。

気 温

高い

風 雨

雨が少ない

天 敵

働きが不十分

防 除

防除を怠る

○耕種的防除法

栽培技術の改善によって防除する方法です。輪作のように慣行的な技術のほかに,病害に抵抗性のある品種の選定や抵抗性台木の利用,適切な肥培管理などがあります。

単一作物の作付けでは難しい場合もありますが,自家消費の栽培では,混作を含めた輪作のローテーションで,相当に被害を抑えることが可能と言えます。

また,抵抗性台木の例としては,キュウリの台木にカボチャやユウガオを用いるケースがあります。これらの台木はキュウリの土壌病害には感染しないため,接ぎ木することにより,病害を防ぐことができます。

病害防除方法

また,一般にチッ素肥料の過剰施用は,病害の多発を招く傾向がありますので,適正な施肥は病害防除の点からも重要です。 このほか,植えつけ時期による病害の回避という方法もあります。例えば,キュウリの疫病は6月の梅雨時に多発しますが,ここから逆算して,種子まきの時期を5月中旬に設定すれば,梅雨時には本葉が7~8枚出そろっている状態になるため,病気に対する抵抗力が強く,発病しにくくなります。

さらに,畑地内の環境衛生も重要で・丸こまめな清掃で作物の残さ(残りくず)を残らず取り除くようにし,新たな病害の発生源とならないようにします。加えて細菌や糸状菌の胞子・菌核の中には,流水や雨水によって運ばれるものもあるため,土壌の排水状態にも配慮が必要です。

○物理的防除法

被覆,熱,光など,物理的な方法で行う防除法です。太陽熱を利用した土壌消毒法は,施設栽培やトンネル栽培で利用されています。

○生物的防除法

きっ抗微生物の利用や,交さ防御の利用などが研究されていますが,一部を除いて実用レベルには至っておらず,今後の課題となっています。

○化学的防除法

病害防除のうち,もっとも確実で手軽な防除法です。最近では殺菌効果だけではなく,作物自体の抵抗力を増強させる薬剤も出てきています。

具体的な方法は,種子消毒,土壌消毒,直接散布などがあります。

〇耕種的防除法

生態的or栽培的防除法とも言われていますが,古くからの慣行的な技術(輪作,冬期の耕うん,雑草の除去)などによる防除法です。

害虫防除方法

○物理的防除法

捕殺や綱かけなど,古くからある防除法のほか,熱,光,色,音などを利用して,害虫を殺したり,行動を制御して被害を回避する方法です。

光を利用した防除法としては,黄色の光が夜行性の昆虫に忌避的に働くことを利用した防除法や,有麹アブラムシの飛来を防止するために,アブラムシが忌避する銀色マルチを用いる方法などが実用化されています。

○生物的防除法

主として天敵を利用して害虫を防除する方法ですが,天敵だけでなく,そのほかの生物的手段を応用して,害虫の発生や被害を少なくする方法も含んでいます。

その手法としては,在来天敵の保護,導入天敵の放飼,人工増殖した天敵(天敵農薬)の放飼などがあり,特に最近は天敵農薬がいくつか登録されており,実用的な技術として注目されています。

○化学的防除法

基本的に農薬を使って行う防除のことで,害虫防除の主流を成しています。長所としては,防除効果が早く現れること,多くの種類があり,状況に応じて適したものを使用できること,優れた防除機能があり,能率よく防除できること,省力的で,経済的な防除が可能であることなどが挙げられます。

しかしその一方で,過度の連用で抵抗性のついた害虫が出現したり,散布条件によっては天敵や環境に対して悪影響を与える場合があることなどが,問題点として指摘されています。

出典:『野菜講座:基礎編』(日本園芸協会)

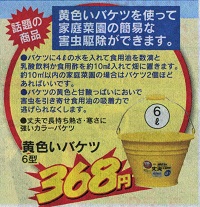

黄色のバケツで害虫を捕獲

『野菜だより』(2011年11月号)で害虫対策に,黄色いバケツに水を入れて畑に置いておくと,普通出回っているポリバケツの青色でも赤色でもなく黄色のバケツには,有翅アブラムシが次々とバケツ内に飛び込んで溺死するという方法が掲載されていました。

『野菜だより』(2011年11月号)で害虫対策に,黄色いバケツに水を入れて畑に置いておくと,普通出回っているポリバケツの青色でも赤色でもなく黄色のバケツには,有翅アブラムシが次々とバケツ内に飛び込んで溺死するという方法が掲載されていました。

黄色のストラップで虫を集め捕獲する方法の転用で,よく考えられた安上がりな方法と感心し,漬物に使う薄黄色のポリ樽の小で試してみましたが,どうも期待したような効果を確認できずにいた中,『やさい畑』(2015年初夏号)に,「色違いで試してみた 黄色いバケツでアブラムシは捕れるのか」という青色・黄色・赤色バケツを用いての実証実験結果の記事を読み,地元では購入できなかった10㍑容量の黄色のバケツを通販で購入(@864円)し,「試す価値あり」との記事から,わがこざ園でも早速試してみました。

あいにく最初の実証実験は,梅雨入りしたての期間での試みでしたが,梅雨入りしたとはいえ梅雨の合間もあり,雨の降らない2日間の試みでも,Xが「こんなに虫が浮いている!」と,黄色の鮮度の違いから漬物樽とは違う,ビックリするような結果を確認できました。

バケツの中には。水だけでなく臭いをもって誘い込むため「酢+ゴマ油」を入れると,水だけよりも効果があると記されており,バケツの3分の2の深さまで井戸水を入れ,食酢10㍉㍑にゴマ油2~3滴たらしたのを畑に20㌢ほど穴を掘ってバケツを置き,「黄色いバケツで誘引して,簡単に駆除する方法=魔法の黄色のバケツ」での害虫駆除を楽しんでいます。

バケツの中には。水だけでなく臭いをもって誘い込むため「酢+ゴマ油」を入れると,水だけよりも効果があると記されており,バケツの3分の2の深さまで井戸水を入れ,食酢10㍉㍑にゴマ油2~3滴たらしたのを畑に20㌢ほど穴を掘ってバケツを置き,「黄色いバケツで誘引して,簡単に駆除する方法=魔法の黄色のバケツ」での害虫駆除を楽しんでいます。

なお,初夏は「水+酢+ごま油」でアブラムシを大量に捕獲(溺死)したとの成果に加え。秋には「水+焼酎+ごま油」に適時替える事で,秋に活動が活発になる害虫を誘引できるのではないかとあつたので継続して試していきたい。

また,「やさい畑」ではおなじみの虫博士で,千葉県柏市在住のOさんが,同誌の提唱実験に協力参加され,「水のみ入れた3色のバケツのうち,黄色いバケツにだけ,アブラムシが入っていたことから考えると,やつらが黄色に誘われるのは確かなようですね。それプラス,においの強い酢や焼酎を水に混ぜることで,誘引効果が一層高まるのだと思う。ゴマ油は,バケツに飛び込んだ虫をコーティングして逃さない役目を果たしたのでしょう。でもあとでバケツを洗うのが大変。ゴマ油はもう使いたくないな(笑)。

結論を言うと,黄色いバケツでアブラムシ退治は“ある程度”できる。でも,害虫とともに益虫も誘引して殺してしまうので,害虫駆除の方法として手放しでは認めがたい。それが個人的見解。ただし,自分の畑にどんな種類の虫がすみついているのか,どんな益虫がいて害虫がいるのか,それを知るのに,この実験はとても有効だと思いますよ。畑の生態系について考えるきっかけにもなると思うので,遊び心でぜひ一度、試してみては?」と実験参加談をはなしておられた事が記されていました。

※右の写真は,平成30年6月6日(水)の新聞折り込みチラシに入っていた薩摩川内市山之口町のホームセンタータカミの「黄色いバケツを使って家庭菜園の簡易な害虫駆除ができます」との話題の商品案内チラシ。昨年まではロードマンが購入したのと比べると半分の容量の4.6㍑と少々小型のバケツが198円で販売されていましたが,今年は6㍑容量が368円で販売されているようだ。

市立図書館から借りてきた『ドクター古藤の家庭菜園診療所』(農文協)には,福岡県糸島地区では園芸技術アドバイザーを勤める古藤さん指導で「魔法の黄色のバケツ」の効果がひそかなブームとなっているようで,6㍑バケツ内に水3㍑+市販ヨ-グルト大さじ1杯・ゴマ油1~2滴・ハチミツ1~2滴を入れ,菜園10平方㍍に1個の設置を指導されておられるようで,トマト・キュウリ・ナス・カボチャなどの害虫減らしに,効果は1カ月持続すると紹介されていました。

アブラムシ対策

アブラムシ対策

●準備するもの=水 3㍑,ヨーグルト 大さじ1,ハチミツ 1~2滴,ゴマ油 1~2滴

●作り方=バケツ容量の半分程度を目安に水を入れる。多すぎると,雨であふれやすく,少なすぎるとバケツが風で飛ばされやすい。バケツにヨーグルト,ハチミツを加えてよく混ぜ,最後にゴマ油を垂らす。バケツを畑に置く。10平方㍍当たり1個の割合で置いていくとよい。

ヨトウムシ対策

●準備するもの=バナナ 1本,焼酎 60㍉㍑,酢 60㍉㍑,ゴマ油 1~2滴

●作り方=バナナは皮ごと1㌢角程度に刻む。バケツに入れたら,焼酎,酢を加え,仕上げにゴマ油を1~2滴たらす。バケツの口にラップを2重~3重に掛け,輪ゴムなどで留める。中心に10円玉大の穴をあけ,畑に置く。10平方㍍につき1個の割合だと効果的。

※ヨトウムシは匂いに引き寄せられるのでヨトウムシ対策が目的なら黄色以外の色のバケツでもよいが,黄色いバケツを使えば,∃トウムシと同時にアブラムシも捕えることができる。

設置して数日経つと,表面にはアブラムシなどの虫が浮かぶようになりますが,雨が降って水があふれたり,バケツの中が虫でいっぱいになったら,中身を捨てて,新しいものと入れ替えます。また,ハチミツやヨーグルト,ゴマ油の効果は時間とともに薄くなるので,1か月に1回のペースで入れ替えるように努めましょう。

参考図書:『野菜だより』(2011年11月号),『やさい畑』(2015年初夏号,2018年春号),『ドクター古藤の家庭菜園診療所』(農文協),『病害虫に効く 自然農薬』(学研プラス)

黄色いバケツで待ち伏せする

アザミウマやアブラムシなど野菜にとりついて汁を吸う小さな害虫は捕殺するわけにはいかず,ことさらやっかい。じつはこれらの虫には,黄色に引き寄せられるという習性がある。水を張った黄色いバケツを被害が予想される野菜の畝の近くに置いておくと,おもしろいように,虫が飛び込んでくるという。

「アザミウマは暑さに弱く,日が暮れる頃から活発になるので,夕方,作業が終わって帰る前に仕掛けておきます。翌朝バケツの中を見ると,アザミウマはもちろん,カメムシが入っていることもあります」。バケツには水のほかに,手洗い用の泡せっけんや台所用の中性洗剤を垂らしておくと早く死滅する。

雨を避けて設置=黄色いバケツの2/3くらいまで水を入れて,狙われやすい野菜の近くに置く。バケツは容量が6㍑くらいのものを,置きたい場所に合わせ必要な数だけ用意しよう。夜から朝にかけて雨が降らないことを予報で確認し,日が暮れる頃に設置する。翌朝確認し,虫がたくさん浮かんでいたら中身を捨て,水を入れ直す。やり方が簡単で,繰り返し使えるのが黄色いバケツの利点だ。

出典:『やさい畑』(2020年8月夏号「虫に厳しく,野菜にやさしく無農薬栽培の害虫退治ワザ」)

捨てるミカン皮でネギの赤サビ病予防を

10月になると,店頭にはネット袋に入ったミカンが山積み置かれ,屋内で暖を取りながら乾いたのどをうるおすために自然と手が伸び,皮をむき中の袋に入った菓肉汁を口にほおばり食べる季節になりましたが,剥いた皮を貴方は如何様に利用されていますか。食べかすを入れて生ゴミとして出している方が大多数では。

10月になると,店頭にはネット袋に入ったミカンが山積み置かれ,屋内で暖を取りながら乾いたのどをうるおすために自然と手が伸び,皮をむき中の袋に入った菓肉汁を口にほおばり食べる季節になりましたが,剥いた皮を貴方は如何様に利用されていますか。食べかすを入れて生ゴミとして出している方が大多数では。

中国では,干したミカンの皮を陰干しして乾燥させ、1年以上経ったものが生薬の「陳皮」と呼び漢方薬として利用されているそうです。

市立図書館から借りてきた本の中に,捨てるミカンの皮を天日で干し,これを細かくちぎって畑に撒くだけで,アブラムシやネギの赤サビ病発生に防除効果があるとの紹介記事があり,平成25年から,我が家ではミカンの皮は捨てないように,軒下の天日ざるで乾燥させた後,こざ園で有効活用しています。

長野県信濃町の先輩農家は,ミカンの皮を土に混ぜて施す前は「消毒してもいつも赤さび病にやられていた」という。ミカンの皮をやるようになってから,ずっと赤さび病で腐ることはない,とのこと。

特に雨に弱いネギが,べと病やさび病などで倒伏したり,ひどいときはせっかく植えつけたネギの苗が溶けてしまったりするのを防ぐため,まず,ネギの植え溝を,鍬で30~40㌢くらいの深さに掘り,そこへ堆肥を入れ,その上に化成肥料を少々と,乾かしたミカンの皮をパラパラと撒き,5㌢ほど覆土をしてネギを定植する。(右写真)

撒いた時点ではカラカラに乾いていたミカンの皮も,土壌の中で十分に水分がしみ込み腐熟して,いつの間にか土のようになっている。そして,なんらかの成分がネギの生育に効果を示し,ネギの根はよく張り,堆肥にからまるように細根をたくさん出す。

ミカンの皮は,ネギの栽培以外にも利用されており,トマトやナスの場合は,植え溝を掘り,ミカンの皮を溝底の土がかくれるくらいに敷きつめ,その上に土を10㌢ほどかぶせてから定植している。このことによって,トマトやナスの青枯病に効果があったという報告も。

※ミカンの皮に含まれるクエン酸は,土壌中にいるアスペルギルスニガー(黒かび/作物の根周りにクエン酸をつくりだす手助けをしてくれる)を保護する役割果たし,それにより根周りの土壌pHが5以下に保たれ,根から侵入する病原菌を静菌する効果が。

なお,ミカンの皮の抽出液を利用する方法もある。干したミカンの皮をバケツ一杯の水に一晩漬け,その水を野菜の苗にかん水する。害虫が寄ってこなくなり,よい苗ができる効果も。ミカンの皮が効くのは,ミカンの皮に含まれるクエン酸が,ネギの赤さび病やトマト・ナスの青枯病などに効果があると思われます。

また,人間さまに際してのミカンの皮の効能としては,咳を止める・たんやのどの痛みを取り除く・胃炎や胃もたれを緩和してくれる─などの効用があり,日本国内で医療に供する重要な医薬品について,その性状及び品質の適正をはかるための品質・純度・強度の基準を定めた公定書の「日本薬局方」にも定められています。

■ミカン皮の煮だし汁で防蝶効果

■ミカン皮の煮だし汁で防蝶効果

島根県雲南市の直売農家,安田ヨシ子さんは,無農薬の野菜づくりにこだわっています。暖かくなるにつれてどんどん増えるモンシロチョウの対策に使うのはミカンの皮汁。作り方を聞きました。

鍋に三升の水を張り,天日干ししたミカンの皮を水面が見えなくなるくらいたっぷり入れ,30分間煮出します。これを布巾で濾しながら,ペットボトルに移せば完成。冷暗所で1年以上持ちます。

安田さんは,湯呑み二杯分のミカンの皮汁を一斗の水で薄めて,ジョウロで野菜にかけています。(三日に一回のミカンの皮汁でチョウが寄らない)ミカンのにおいを嫌うからか,モンシロチョウはキャベツ,ハクサイ,ブロッコリーなどに卵を産みつけなくなるそうです。たまに木酢も湯呑み一杯分混ぜてやると,防虫効果はさらにアップするとのこと。

また,ミカンの皮汁をかけると「野菜が軟らかくておいしくなるの」と,直売所ですぐ売れてしまう野菜づくりの秘密を教えてくれました。『現代農業』平成28年5月号/あっちの話から

■赤さびも根こぶに やっぱり万能ミカンの皮

■赤さびも根こぶに やっぱり万能ミカンの皮

長井市で自家用の野菜づくりに励む高橋靖子さん。ネギの赤さび病に困っていました。5年前,友人から「ミカンの皮をまくと赤さびが出ない」と教わってからは,おかげでばっちり防げているそうです。冬,3人家族で食べたミカンの皮を捨てずにとっておき,コタツで暖まりながら1㌢ほどにちぎります。細かくなった皮はストーブの前に敷いた新聞紙に広げ,カラカラになるまで乾かします。

春に畑を耕す前やネギの土寄せ前にまいておくと簡単に土に混ざります。ネギが育ってきたら根元にも一つかみ。「不思議だけど効くのよ」とニッコニコです。葉物野菜の寒風菜によくついていた根こぶも出なくなったそうです。

ちょうどミカンの時期ですし,この冬こそ,畑にミカンの皮をまく準備をしておきましょう! コタツに入ってテレビを見ながら皮をちぎるといいですよ。『現代農業』平成30年2月号/あっちの話から

参考図書:『植物エキスで防ぐ病気と害虫/つくり方と使い方』(農文協),『図解でよくわかる農薬のきほん』(誠文堂新光社),『図解でよくわかる病害虫のきほん』(誠文堂新光社),『病害虫に効く自然農薬』(学研プラス)

主な病害虫とその対策

買い求める野菜では,どこのお店が安かった・高かったor新鮮であった程度しかわからず,農家のご苦労がわかりませんけど,自分で野菜を育てると,四季の移りもですが農家の皆さんの真のご苦労が一番分かりますよね。

さて,自分で野菜を育てる以上は,食する野菜ですから極力無農薬で育ててみたいというのが願望です。病害虫がひどくならない限り,基本的には農薬を使わず,病害虫予防の基本である,

①肥料を与え過ぎない ②雑草を放置しない ③水はけをよくする ④連作しない ⑤病気になった株は速やかに処分する─を守り,野菜が健康に育ち,病気や害虫が発生しにくい環境をつくるよう精一杯努めましょう。

病気編

病 名

特 徴

対 策

ウドンコ病

葉の表裏や茎に白い粉をまぶしたようなカビが生える。ウリ類,カボチャ・キュウリ・トマト・なす・ピーマンなどに目立つ

整枝して水はけ,風通しをよくする。窒素肥料を控えめにする

軟腐病

地際の葉や茎から根にかけて腐ってヤニをだし,悪臭を発する。キャベツ・ダイコン・ハクサイ・レタスなどに目立つ

こまめな害虫駆除を行い,カリ肥料を多用する。

発病株は消却する

つる割れ病

ウリ科の野菜全般に発生する。地際の茎が割れ,葉が黄色くなって枯れ,ヤニをだす

連作をさける。つぎ木苗を使う。発病株は消却する

ベト病

キャベツ・キュウリ・シュンギクなどの葉に,多角形の斑点ができ,やがて葉の裏に灰褐色のカビが発生する

水はけ・風通しをよくする。肥料不足に留意し,敷き藁をする

灰色カビ病

葉や咲き終えた花,果実に灰色のカビがたくさんつく

多湿を避け,水はけ・風通しをよくする。

カビが発生した葉は早めに取り除く

ウイルス病

キュウリなどは,葉に葉にモザイク状の斑点ができ,トマトの葉は,糸のように細くなる

ウィルスを運んでくるアブラムシを駆除する

生理障害

トマトなどの 先端が腐る尻腐れ病,ダイコンの根の中が褐色になる褐色芯腐れ病がある

トマトなどは,カルシウムを補給,ダイコンはホウ素を補給する

① 日当たり,風通しをよくし,こまめに除草する。

病気を防ぐコツ

② マルチや敷ワラで土のはね返りを防ぐ。

③ 間引き作業のタイミングを逃がさず,適期に行う。

④ 品種を選ぶとき,抵抗性のある品種やつぎ木苗を選ぶ。

害虫編

害 虫 名

特 徴

対 策

アブラムシ

野菜全般につく。葉・茎・根・新芽の汁を吸う

葉水をする。寒冷紗をかける。補殺する

ハダニ

野菜全般につく。葉の裏に群がって汁を吸い,葉に白い斑点ができる

葉の裏をよく洗う

アオムシ

キャベツの仲間につきやすく,葉の裏にいて葉を食害する

寒冷紗をかける。補殺する

コナガ

アブラナ科の野菜全般につく。葉の裏にいて葉を食害する

寒冷紗をかける。補殺する

オオニジュウヤホシテントウ

ナス科の野菜全般につく。葉の裏にいて葉を食害する

補殺する

ヨトウムシ

葉菜類・根菜類全般につく。夜間に葉や茎を食害する

夜間の活動中に補殺する

ナモグリバエ

野菜全般につく。葉を白い筋状に食害する

補殺する

ウリハムシ

ウリ科の野菜全般につく。葉を食害する

補殺する

ネキリムシ

幼苗全般につく。根をかじって株を倒す

補殺する

① こまめに除草する。

害虫を防ぐコツ

② 寒冷紗をかけるなどして,害虫を寄せ付けない。

③ 週に1回の間隔で補殺する。

④ フェロモントラップを支柱に吊るして虫を捕える。

ナメクジ駆除入門 ─梅雨時期に活動する─

GWも過ぎ梅雨入りの季節を迎え,苗から5カ月も育成しようやく結球したキャベツを収穫しようと,外葉を鎌で切り取ると変な丸い物体が。よーく見ると「ナメクジ」。葉の表面を食い荒らす青虫に目を奪われ,青虫対策に終始し,やれやれ収穫を迎えたキャベツの中に潜むナメクジ。ナメクジ防除法をインタネットで先達の知恵を調べると同時に,市立図書館でお借りした『ナメクジ─おもしろ生態とかしこい防ぎ方─』(農文協)から,今までの駆除方法が間違いであった事を学ぶと同時に,あなどれない敵の生態を学習させられました。

GWも過ぎ梅雨入りの季節を迎え,苗から5カ月も育成しようやく結球したキャベツを収穫しようと,外葉を鎌で切り取ると変な丸い物体が。よーく見ると「ナメクジ」。葉の表面を食い荒らす青虫に目を奪われ,青虫対策に終始し,やれやれ収穫を迎えたキャベツの中に潜むナメクジ。ナメクジ防除法をインタネットで先達の知恵を調べると同時に,市立図書館でお借りした『ナメクジ─おもしろ生態とかしこい防ぎ方─』(農文協)から,今までの駆除方法が間違いであった事を学ぶと同時に,あなどれない敵の生態を学習させられました。

ナメクジは,カタツムリと同じ軟体動物門・腹足綱・柄眼目に分類され,人間の体の水分割合が60%であるのに対し,ナメクジは85%が水分で,我が国で見かけるのは4種。そして我が畑に生息しているのは,「チャコウラナメクジ」で,ヨーロッパから戦後,日本に。外見の特徴は,茶褐色で背面に2・3本の黒い線があり,体の前方背面が甲羅状になっており,体長は5㌢。食性は雑食で主な生息環境は,人家の周りから畑・草地で北海道~奄美に分布。

これまで試されてきた駆除方法

これまで試されてきた駆除方法

①殺虫剤をまぶしたお米を撒いておく(改正農薬取締法で処罰の対象に。)②ビールでおびき寄せる/どれだけ減らせたか?③樹幹や植木鉢を置く脚に銅線を巻く/効果が確認されていません④塩を撒く/塩害対策は。はたしてどんな効果を期待? は,間違いだらけ。

昼間は,落ち葉や石の下などの適度な湿度が保たれた場所にいて,夜行性で,ゴミ食いで暑いのには苦手で低温には比較的に強く,卵は高温に弱いという生理生態が。

被害の多い季節は,5月~7月に多く,ピークは6月下旬から7月上旬で,被害の多い野菜では,ナス・キャベツ・ハクサイ・レタス・イチゴで,ナス科・シソ科・キク科が好物で,落ち葉や枯草の多い場所は,裸地よりも生息数が多いことが。

登録薬剤には,メタアルデヒド粒剤・メタアルデヒド水和剤・リン酸第二鉄粒剤・カーバメート系粒剤・銅水和剤があり,「ナメ○○」等の名称で販売されており,カタツムリ類に対する効果が。

◆インターネット上に掲載されている駆除方法

紅茶のカフェインで誘引。飲み残しのビールで誘引(費用対効果面から非実用的)。米ぬか水誘引。バナナの皮で誘引。原始的な棒切れを用いての駆除(撲殺する際に,傷のある手で直接触れるのは,ナメクジには,広東住血線虫などの線虫の中間宿主ですので危険です。)

我が家では,ビールで誘引なんてもったいないとして,バナナの皮で誘引し捕獲したものを足で踏みつぶしたり,ライトで照らし見つけたのを棒切れで切断したり,ふしぎな天然有機成分“サポニン”「なめくじ逃げ~!逃げ~!」なる天然忌避剤を散布したりしていますが,同天然忌避剤の効果は,表示どおりの効果がなく,現在,畑に散布しナメクジの誘引駆除剤と使用していますのは,「ナメトリン」(500㌘入り499円で購入)です。しかし,一番効果を上げていると実感できるのは,夜な夜な先の大震災を契機に防災グッズとして購入したLEDヘッドライトを点け,金の棒切れを用いての胴体切断駆除のようです。

さてさて『ナメクジに塩』の諺にならない,あなたの梅雨時期のナメクジ駆除対策は。

参考資料:「ナメクジ─おもしろ生態とかしこい防ぎ方」(農文協)

![]() 梅雨時の病害虫対策

梅雨時の病害虫対策

今年(平成27年)の梅雨入り(鹿児島弁では『ながし』)は,前年と同日の6月2日と鹿児島地方気象台から発表されれました。7月中・下旬まで続く梅雨の時期は,湿度が高くなり気温も上昇し,野菜が伸びると同時に病害虫も発生しやすくなります。

今年(平成27年)の梅雨入り(鹿児島弁では『ながし』)は,前年と同日の6月2日と鹿児島地方気象台から発表されれました。7月中・下旬まで続く梅雨の時期は,湿度が高くなり気温も上昇し,野菜が伸びると同時に病害虫も発生しやすくなります。

病害虫から大切な野菜を防御するために必要な対策のポイントとしては,

1 マルチングで泥はねを防ぐ

野菜に発生する疫病やべと病は,土の中の病原菌が,雨による泥はねではね上がり葉に付着して伝染します。泥はね防止のために,畝の表面をマルチングする(or敷ワラ)ことで,これらの病害虫発生を防ぎましょう。

2 風とおしを良くし,湿度を下げる

病原菌が増殖したり感染するには,高い湿度が必要となることから,風とおしを良くして植物の周りの湿度を下げ,病気の発生しにくい環境づくりに努めましょう。

3 管理を徹底し,生育環境の改善を

気温の上昇に伴い野菜の生育も旺盛に。放置すると枝葉が茂りすぎ,日当たり・風通しとも悪くなります。こんな環境は,病害虫にとっては最善の生育環境に。脇芽かきや誘引を適時行い,種まき後の苗は,間引きして株間を開けるように努めましょう。

※茎と葉のつけ根から出ている脇芽を見つけたら早いうちに手で(道具を使うと,道具を介して病気が感染したりするので手を用いてポキンと)折る。野菜の名称 方 法 トマト すべて摘む(1本立ての場合) ナス 一番花のすぐ下の元気のよい腋芽2本を残し,その下は摘む(3本立ての場合 キュウリ 下から5節まですべて摘み取り,6節より上の脇芽を1~2節伸ばして先は切る ゴーヤ 子蔓・孫蔓で日当たりが悪くなったら適宜摘み取る

そのままにしておくと,茎や葉ばかりが茂って(脇芽の生長に養分が使われ果実に回るべき養分が減って)実がつきにくなります。最低でも週1回は,脇芽かきをするよう努めましょう。

特にトマトは,一度脇芽をかいても同じところから何度も伸びてきますので,出てきたら繰り返しかき取るようにしましょう。

※トマトやキュウリなど草丈が高く伸びて実がつく野菜は,支柱を立てただけでは茎やつるが支柱に巻き付かず倒れてしまうので,節の下にひもをかけて支柱に結び付けます。野菜の名称 頻 度 トマト 週1回は誘引する ナス 枝が倒れそうなら誘引する キュウリ 週1回は誘引する カボチャ 適宜誘引する スイカ 適宜誘引する ゴーヤ 適宜誘引する

なお,茎・つるともに生長に伴い太くなることを配慮し,ひもを支柱に結び付ける際は,支柱と茎の間をねじってゆとりをもたせるようにしましょう。

つるや茎がしっかりと支柱に固定されることにより,果実の重みや風で茎が折れたり倒れたりすることを防ぐ効果も期待できます。

病気におかされた葉をそのままにしておきますと,病原菌が増殖する原因に。被害に遭った葉は見つけ次第,取り除いて処分を。また薬の散布も病害虫がまん延してからでは効果が期待できません。拡大する前に散布するよう努めましょう。

5 ナメクジにも注意を

この時期は定番の害虫が現れる時期。ナメクジの出没は夜8時以降,捕殺するか夕方にメタアルデヒド粒剤の散布を。バナナの皮を置いてバナナの香りに寄ってくるのを捕殺する方法,小皿にビールを注ぎ夜飲みに集まったのを捕殺する方法や,樹の幹や植木鉢を置くテーブルの脚を銅線で巻く,塩をまく方法等が紹介されていますがあまり効果はないようです。

耕作中,出土した先人からの贈り物

耕作中,出土した先人からの贈り物

左端は石質の違う二つの石鏃。真中は土師器の椀や蓋。右端の写真は,我が圃場からは土師器片中心出土の中,焼成温度の高い窯で焼かれた数少ない瓦片と須恵器片です。

PDFで『穴掘って学ぶ足下の歴史』として,ロードマンが汗して農作業に何故勤しむのか,野菜の収穫以上の楽しみの一端を添付しましたので,お暇があられましたらお読みください。

PDFで『穴掘って学ぶ足下の歴史』として,ロードマンが汗して農作業に何故勤しむのか,野菜の収穫以上の楽しみの一端を添付しましたので,お暇があられましたらお読みください。