| 薩摩国府跡でこざ園を楽しむロードマンから ◆更新情報のご案内◆ | |

|---|---|

| 令和7年 11月 29日(土) | 目に留まった新聞記事に「農家5年で25%減」を紹介掲載 |

| 令和7年 12月 30日(火) | 農事暦/令和8年の二十四節季・雑節を紹介掲載 |

| 令和7年 12月 31日(水) | 月の満ち欠けと野菜栽培に令和8年版月齢で紹介掲載 |

| 令和7年 1月 20日(火) | 鹿児島地方気象台発表の2月~4月の3か月天候見通しを紹介掲載 |

| 令和8年 2月 12日(木) | 鹿児島地方気象台発表の2月14日~の1か月天候見通しを紹介掲載 |

◆詩情的 多岐にわたる我が国の雨!!

◆詩情的 多岐にわたる我が国の雨!!

●月のリズムを畑しごとに活かす

●月のリズムを畑しごとに活かす

「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」を作成し,この手引きには,「気象情報の入手方法」,「どのような情報がいつ発表されるか」,「災害が発生しやすい気象条件」,「災害の発生が予想されるときに気象台と県が作成する情報の流れ」などが掲載されています。2020年1月に農文協から発行されました右写真『農家が教える天気を読む知恵とワザ』は,自然が相手の農業では,自然との付き合いを楽しみながら,農業を長く実践していくための一読の書です。

「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」を作成し,この手引きには,「気象情報の入手方法」,「どのような情報がいつ発表されるか」,「災害が発生しやすい気象条件」,「災害の発生が予想されるときに気象台と県が作成する情報の流れ」などが掲載されています。2020年1月に農文協から発行されました右写真『農家が教える天気を読む知恵とワザ』は,自然が相手の農業では,自然との付き合いを楽しみながら,農業を長く実践していくための一読の書です。| 月 | 晴天 | 曇天 | 雨 | 雪 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 20 | 7 | 4 | 0 |

| 2月 | 12 | 12 | 5 | 0 |

| 3月 | 19 | 7 | 5 | 0 |

| 4月 | 10 | 12 | 8 | 0 |

| 5月 | 15 | 11 | 5 | 0 |

| 6月 | 11 | 9 | 10 | 0 |

| 7月 | 20 | 6 | 5 | 0 |

| 8月 | 22 | 2 | 3 | 0 |

| 9月 | 21 | 7 | 2 | 0 |

| 10月 | 11 | 14 | 6 | 0 |

| 11月 | 17 | 7 | 6 | 0 |

| 12月 | 20 | 9 | 2 | 0 |

| 計 % |

202 55.4 |

103 28.2 |

61 16.7 |

0 0.0 |

| 年 | 晴天 | 曇天 | 雨 | 雪 | 霧 | 年 | 晴天 | 曇天 | 雨 | 雪 | 霧 | 年 | 晴天 | 曇天 | 雨 | 雪 |

| 平成23年 | 178 | 147 | 40 | 1 | 2 | 平成28年 | 210 | 102 | 52 | 2 | 8 | 令和 3年 | 210 | 106 | 47 | 2 |

| 平成24年 | 184 | 127 | 53 | 2 | 0 | 平成29年 | 230 | 82 | 52 | 1 | 15 | 令和 4年 | 176 | 62 | 127 | 0 |

| 平成25年 | 219 | 65 | 81 | 0 | 5 | 平成30年 | 230 | 83 | 49 | 3 | 19 | 令和 5年 | 218 | 101 | 45 | 1 |

| 平成26年 | 197 | 114 | 54 | 0 | 2 | 令和 元年 | 227 | 102 | 36 | 0 | 9 | 令和 6年 | 202 | 103 | 61 | 0 | 平成27年 | 176 | 123 | 66 | 0 | 18 | 令和 2年 | 219 | 102 | 45 | 2 | ― |

◆九州南部の3カ月予報=2月~4月までの3か月の天候見通し (令和8年1月20日/鹿児島地方気象台発表)

◆九州南部の3カ月予報=2月~4月までの3か月の天候見通し (令和8年1月20日/鹿児島地方気象台発表) ◆九州南部の1カ月予報=2月14日~3月13日までの1か月の天候見通し (令和8年2月12日/鹿児島地方気象台発表)

◆九州南部の1カ月予報=2月14日~3月13日までの1か月の天候見通し (令和8年2月12日/鹿児島地方気象台発表)| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 | 年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 |

| 平成13年 | 5月21日 | 7月20日 | 60日間 | 平20年 | 5月28日 | 7月 6日 | 39日間 | 平成27年 | 6月 2日 | 7月14日 | 42日間 | 令和 4年 | 6月10日 | 7月22日 | 42日間 |

| 平成14年 | 6月10日 | 7月21日 | 41日間 | 平成21年 | 6月 2日 | 7月12日 | 38日間 | 平成28年 | 5月24日 | 7月18日 | 55日間 | 令和 5年 | 5月30日 | 7月23日 | 54日間 |

| 平成15年 | 6月 9日 | 7月22日 | 43日間 | 平成22年 | 6月12日 | 7月20日 | 38日間 | 平成29年 | 6月 6日 | 7月13日 | 37日間 | 令和 6年 | 6月 9日 | 7月16日 | 37日間 |

| 平成16年 | 5月29日 | 7月11日 | 43日間 | 平成23年 | 5月23日 | 6月28日 | 36日間 | 平成30年 | 5月26日 | 7月11日 | 64日間 | 令和 7年 | 5月16日 | 6月27日 | 42日間 |

| 平成17年 | 6月11日 | 7月15日 | 34日間 | 平成24年 | 5月30日 | 7月23日 | 54日間 | 令和 元年 | 5月31日 | 7月24日 | 54日間 | ||||

| 平成18年 | 5月26日 | 7月25日 | 60日間 | 平成25年 | 5月27日 | 7月 8日 | 42日間 | 令和 2年 | 5月30日 | 7月28日 | 59日間 | ||||

| 平成19年 | 6月 1日 | 7月18日 | 47日間 | 平成26年 | 6月 2日 | 7月16日 | 44日間 | 令和 3年 | 5月11日 | 7月11日 | 61日間 | ||||

「雨がふります 雨がふる」が歌い出しの『雨』は、もの悲しい雨の降る唄。逆に傘を片手に明るく飛び跳ねながら雨の中で歌った「あめあめ ふれふれ」は,雨を喜ぶ童謡『あめふり』がありますが,どちらも作詞者は北原白秋。雨というテーマが悲しさと楽しさの両局面から巧みに描写されていますよね。「雨降りお月さん 雲の影 お嫁にゆくときゃ 誰とゆく」の「雨降りお月さん」は,野口雨情の作詞で叙情的な歌詞で,いずれの三雨曲とも我が日本人の心の唱歌では。

「雨がふります 雨がふる」が歌い出しの『雨』は、もの悲しい雨の降る唄。逆に傘を片手に明るく飛び跳ねながら雨の中で歌った「あめあめ ふれふれ」は,雨を喜ぶ童謡『あめふり』がありますが,どちらも作詞者は北原白秋。雨というテーマが悲しさと楽しさの両局面から巧みに描写されていますよね。「雨降りお月さん 雲の影 お嫁にゆくときゃ 誰とゆく」の「雨降りお月さん」は,野口雨情の作詞で叙情的な歌詞で,いずれの三雨曲とも我が日本人の心の唱歌では。| 春の雨 | 春雨(はるさめ),紅雨(こうう),菜種梅雨(なたねつゆ),発火雨(はっかう),卯の花腐し(うのはなくだし),五月雨(さみだれ),梅雨(つゆ、ばいう),走り梅雨(はしりつゆ), 暴れ梅雨(あばれつゆ),送り梅雨(おくりつゆ),返り梅雨(かえりつゆ),空梅雨(からつゆ),緑雨,麦雨,小糠雨(こぬかあめ) |

| 夏の雨 | 白雨(はくう),洗車雨(せんしゃう),酒涙雨(さいるいう),夕立(ゆうだち),神立(かんだち) |

| 秋の雨 | 秋雨(あきさめ),冷雨(れいう),白驟雨(はくしゅうう),秋黴雨(あきついり),伊勢清めの雨(いせのきよめのあめ),霧雨(きりさめ),秋湿り(あきしめり),秋霖(しゅうりん) |

| 冬の雨 | 時雨(しぐれ),朝時雨(あさしぐれ),北時雨(きたしぐれ),北山時雨(きたやましぐれ),山茶花時雨(さざんかしぐれ),横時雨(よこしぐれ),村時雨(むらしぐれ), 月時雨(つきしぐれ),冬時雨(ふゆしぐれ),片時雨(かたしぐれ),氷雨(ひさめ),凍雨(とうう),寒九の雨,寒の雨,鬼洗い(おにあらい) |

| 植物の開花・落葉,生き物の初鳴き | 平均気温 | 月(鹿児島) | 適期作業 |

| 梅の開花,ウグイスの初鳴き | 6~7 | 1月下旬~2月下旬 | 春作の準備 |

| アブラナ科の開花,桜の開花 | 8~10 | 3月下旬 | 春野菜の種播き,ジャガイモの植付 |

| 桜の満開 | 10~12 | 4月上旬 | ダイコンの種播き |

| 野生藤の開花,大麦の出穂 | 15 | 4月上旬 | 遅霜なし,夏野菜の直播き |

| 野生藤の満開,小麦の出穂 | 15 | 4月中旬 | 夏野菜の定植 |

| アジサイの開花 | 21 | 5月下旬 | 夏野菜の収穫開始 |

| ヒグラシ・アブラゼミの初鳴き | 26 | 7月中旬~同月下旬 | 夏ニンジンの種播き |

| サルスベリ・ヤマハギの開花 | 25 | 7月下旬~8月上旬 | ハクサイの種播き |

| ススキの開花 | 24 | 9月下旬 | 秋冬野菜の種播き |

| ヨナメの満開 | 18~20 | 10月中旬 | ホウレンソウの遅播き限界 |

| イチョウの黄葉,カエデの紅葉 | 11 | 11月下旬~12月中旬 | 秋冬野菜の収穫適期 |

| イチョウ・カエデの落葉 | 9 | 12月上旬~同月下旬 | ホウレンソウの糖度が増す |

「中秋の名月」と満月がちょうど合致した平成25年9月19日の午後8時13分のお月様は,「月々に 月見る月は多けれど 月見る月は この月の月」に合致した本当に丸くこうこうと輝ききれいなお月様でしたね!。次回,中秋の名月と満月が合致するのは8年後の2021年だそうです。また平成28年11月14日は、約68年ぶりの巨大な大きさの満月・スーパームーンが観測されると話題になりましたが,全国的にお天気が悪く観察ができず(午後11時過ぎに雲の合間から数秒間だけ観望,諦めきれず翌朝西の空に浮かぶスーパームーンの名残を観月)次回の観察は生存不明な2034年になるそうです。

「中秋の名月」と満月がちょうど合致した平成25年9月19日の午後8時13分のお月様は,「月々に 月見る月は多けれど 月見る月は この月の月」に合致した本当に丸くこうこうと輝ききれいなお月様でしたね!。次回,中秋の名月と満月が合致するのは8年後の2021年だそうです。また平成28年11月14日は、約68年ぶりの巨大な大きさの満月・スーパームーンが観測されると話題になりましたが,全国的にお天気が悪く観察ができず(午後11時過ぎに雲の合間から数秒間だけ観望,諦めきれず翌朝西の空に浮かぶスーパームーンの名残を観月)次回の観察は生存不明な2034年になるそうです。

さて,月を詠んだ有名な句には,小林一茶の「名月をとってくれろと泣く子かな」や松尾芭蕉の「名月や池を巡りて夜もすがら」が有名ですが,旧暦8月15日の夜の満月を指して「名月」と言うんだそうですね。月の満ち欠けと干満,そしてお産の関係はよく皆さんご存知ですが,さて植物の生長や虫の発生との関係について,お勧めの農事入門図書で紹介しました『暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の12カ月』(久保田

豊和箸)の中に,次の記載がありましたので,抜粋紹介します。

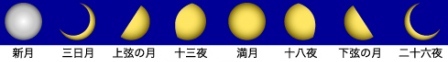

天上にあって私たちが住む地球に一番近い衛星である月は,その満ち欠けにより真っ暗な月を「新月」,爪の形の「三日月」,左側半分が欠け右側半分が明るい「上弦の月」,歌の中に出てくる満月二日前の「十三夜」,そして兎が餅をつくと言われるクレーター痕が見えるまん丸な「十五夜」と,そして徐々に欠けていき,右側半分が欠け左側半分が明るい「上弦の月」,そして暗くなっていき再び満月の夜を迎えるという30等分(旧暦の1カ月=新暦の太陽暦よりも1年間で約11日短い)を太古来繰り返しています。

天上にあって私たちが住む地球に一番近い衛星である月は,その満ち欠けにより真っ暗な月を「新月」,爪の形の「三日月」,左側半分が欠け右側半分が明るい「上弦の月」,歌の中に出てくる満月二日前の「十三夜」,そして兎が餅をつくと言われるクレーター痕が見えるまん丸な「十五夜」と,そして徐々に欠けていき,右側半分が欠け左側半分が明るい「上弦の月」,そして暗くなっていき再び満月の夜を迎えるという30等分(旧暦の1カ月=新暦の太陽暦よりも1年間で約11日短い)を太古来繰り返しています。

古代インドには,「月は植物の主」という言葉があるそうですが,古代インドに限らず中国や江戸時代の我が国の農事書にも作物と月との関係を著した書があるそうです。

古代インドには,「月は植物の主」という言葉があるそうですが,古代インドに限らず中国や江戸時代の我が国の農事書にも作物と月との関係を著した書があるそうです。

ヨーロッパの代表的な有機農業技術であるシュタイナー農法(独の哲学者、ルドルフ・シュタイナーが提唱した,作物本来がもつ「生命力」を重視し,宇宙のエネルギーを取り込む有機農業=「バイオダイナミック農法」)にも,野菜の作物の種蒔きをするときにお月様のパワーを借りる方法が。ぜひこれからの秋野菜栽培に試してみませんか。

上弦の月は栄養成長(葉や茎など植物の体を作る働き)が活発になり,満月から新月に向かうとき,下弦の月は生殖成長(花を咲かせ実をつけ,種を結ぶ働き)が活発になるという考えです。旧暦では,月の前半は種を蒔き,後半は定植となります。露地栽培で旬の野菜を栽培してみると,ほとんどの野菜がこの流れにそっているのがよく分かります。

| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 新 月(朔) | 19日 | 17日 | 19日 | 17日 | 17日 | 15日 | 14日 | 13日 | 11日 | 11日 | 9日 | 9日 |

| 上 弦 | 26日 | 24日 | 26日 | 24日 | 23日 | 22日 | 21日 | 20日 | 19日 | 19日 | 17日 | 17日 |

| 満 月(望) | 3日 | 2日 | 3日 | 2日 | 2日 31日 | 30日 | 29日 | 28日 | 27日 | 26日 | 24日 | 24日 |

| 下 弦 | 11日 | 9日 | 11日 | 10日 | 10日 | 8日 | 8日 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 31日 |

●月のリズムを畑しごとに活かす

編集長のコメントに「日本で唯一の有機・無農薬での野菜づくりを楽しむための家庭菜園誌。これまで難しいと言われていた有機・無農薬栽培による,おいしくて,安心な野菜をつくるためのノウハウが満載! 野菜が本来もっている生きる力を信じて,誰でもが,簡単に,しかも無理せず,楽しくできる,「畑遊び」としての野菜づくりを提案しています。」と共感する編集方針で編集され発刊されている,学研の『野菜だより』2011 1・2月 新春号に,

編集長のコメントに「日本で唯一の有機・無農薬での野菜づくりを楽しむための家庭菜園誌。これまで難しいと言われていた有機・無農薬栽培による,おいしくて,安心な野菜をつくるためのノウハウが満載! 野菜が本来もっている生きる力を信じて,誰でもが,簡単に,しかも無理せず,楽しくできる,「畑遊び」としての野菜づくりを提案しています。」と共感する編集方針で編集され発刊されている,学研の『野菜だより』2011 1・2月 新春号に,

太陽が野菜に与える影響は絶対的。昼と夜,天候,季節の変化など,太陽の影響下で,畑の野菜は一生を送る。では,月はどうか。月にも,どうやらかなりの影響力があるようだ。野菜の生長は何かしら月のリズムと関係レているらしいし,畑にやってくる虫も月のリズムで動き出す。もそう聞くと月が気になってくる。月はどっちに出ている?

月は約29.5日で地球の周りを一周する。地球から見ると、1周する間に、満ち欠けが1サイクルする。真っ暗な闇夜が新月。8日目あたりに半月(上弦の月),15日に満月になり,23日目のころに再び半月(下弦の月),そして振り出しに戻って新月になる。

最近の人たちは月をあまり挑めなくなってしまったが,昔の人は月をよく見ていたようだ。太陰太陽暦(旧暦)では,新月が1か月の最初の日と決まっていたから,15日といえば満月というように,月を見なくても満ち欠けがわかったが,今の暦(新暦)は太陽の暦だから,日にちを聞いでも分からない。ますます月が遠くなる。

月のリズムを畑しごとに活かそうとしたら,夜になったら月を眺めることを習慣にしないと始まらない。それでは,月のリズムを畑しごとにうまく生かしている人たちの話を伺おうとして,

農事や農事暦を研究し『暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の十二カ月』(家の光協会)を著し,自ら旧暦暮らしを実践する久保田豊和さん(静岡県立田方農業高校教諭)は,「自然と対話し、暦と相談しながら、のんびりと野菜づくりをすると楽しい。季節を敏感に感じられます」と取材に応えておられ,月のリズムと,植物生理や害虫の活動の関係を利用し,農家に「月のリズム栽培」を提案する橋本茂さん(茨城県行方市・タネのハシモト代表)は,「あてずっぽうでやるよりは、目安を立てて害虫対策をした方が、合理的です。満月の頃,害虫は活動的になるので,念入りに畑を見回って害虫探しを」と。3人目の宮田雅和さん(なごみ農園・静岡県富士宮市)は,月のリズムを目安に,タネまきや定植日を決めるそうで「健康な土づくりに努め、野菜の旬に合わせた自然に近い栽培をしていると,月のリズムが生きてくるようでず」として,

①地上部に育つ葉ものは,新月以降に発芽するようタネを播き

②地下に実を付ける野菜は,満月後に発芽するようにタネを播き

③キャベツ・ハクサイは,満月後にタネを播き,定植も満月後に

④トマト・ナス・キュウリは,満月後に発芽するようにタネ播き。定植も満月後に

⑤春先のトウモロコシ・エダマメは満月以降に発芽するようタネ播きしている……とタネ播きと月の満ち欠けを上手に利用しておられる実践例を応えておられました。ぜひ皆さんも購入され一読を。そして昼間のお天とう様にだけ気を付けるのではなく,昨夜のお月様の月齢はを思い出しつつ家庭菜園に向かわれることを。

※『野菜だより』2011年11月号の別冊付録「2012年菜園スケジュール手帳」の裏表紙に,静岡県富士宮市の宮田雅和さんが実践中の「月の満ち欠けと畑しごと」が掲載されていました。なお,『野菜だより』(2013年5月号)の綴込付録には,“なごみ農園”での宮田さんの月別・野菜づくりピンポイントカレンダーが掲載されており,オクラは満月の前に定植・新月の大潮には葉菜類,果菜類の種を播くと好結果になる・満月の大潮には根菜類や大きく育つ葉物野菜の種を播くといい・苗の植え付けは長潮から中潮にかけて行うと活着がよく,その後の育ちがいい……と,月と農の不思議な関係が,16㌻にわたり紹介されておりじっくりと読まさせていただきました。

※長野県下伊那郡泰阜村(しもいなぐんやすおかむら)は,長野県知事を務めた田中康夫氏(作家・政治家)が平成15年当時,一時住民登録をしたことで同村の名が全国に知れるようになりましたが,長野県の南部に位置する同村の人口は,現在1,700人を切った山村ですが,やすおか村産直組合は「月のリズムで暮らす村」を商標登録し,種播き・定植・防除・施肥のタイミングを月のリズムを基に決定し,農産物のブランド化を図っておられるそうです。

※『現代農業』平成24年1月号に掲載の新年カレンダー紹介の頁に,「太陰太陽暦 月と季節の暦」(発行:月と太陽の暦制作室)や,「ルナ・カレンダー」(発行:シーガル)で,月齢や二十四節気をきれいなカラー写真で紹介したカレンダーが発行されていることを学びました。

※『やさい畑』2012年冬号の「自然のリズムを畑仕事に生かす 旧暦菜園カレンダー」の中に,前述の『野菜だより』2011 1・2月 新春号=タネのハシモト代表の橋本茂さんが提案されている「月のリズムを畑仕事に生かす」と題した特集記事が掲載されており,先に白寿で亡くなった母を病院のベッド横で看護する中,眠気さましにと持参した『やさい畑』を読む中,野菜の生長同様に人間の誕生・死にも繋がり自然の理に適った提案と改めて感銘を受けました。

※『やさい畑』2012年冬号の「自然のリズムを畑仕事に生かす 旧暦菜園カレンダー」の中に,前述の『野菜だより』2011 1・2月 新春号=タネのハシモト代表の橋本茂さんが提案されている「月のリズムを畑仕事に生かす」と題した特集記事が掲載されており,先に白寿で亡くなった母を病院のベッド横で看護する中,眠気さましにと持参した『やさい畑』を読む中,野菜の生長同様に人間の誕生・死にも繋がり自然の理に適った提案と改めて感銘を受けました。| 種播き・植え付け | 施 肥 | 収 穫 時 期 | |

| 果菜類 | 月が膨らんでいく頃。三日月~満月3日前 まで(水分が上部に上昇する時期) |

三日月から上弦の月の頃 十八夜から下弦の月の頃 |

<直ぐに食べる時> 三日月の3日後~満月の3日後まで。特にみずみずしく食味も良くなるのは満月前後の7日間 (水分が上部に集中する時期) <保存食品にする時> 二十六夜の頃。酢や塩によく漬かり,自然の色合いや鮮度も長期に保たれる |

| 葉菜類 | 二十六夜の頃 | ||

| 根菜類 | 十八夜の頃。満月後3日~新月の最初の 3日間(水分が下部へ下降する時期) |

下弦の月から新月にかけて (水分が下部に最大に蓄えられている時期) |

10月中旬から本屋さんを覗くと多くの日記帳=ダイアリーが展示されており,どれを選ぶか悩まれた経験をお持ちの方も多いのでは。

10月中旬から本屋さんを覗くと多くの日記帳=ダイアリーが展示されており,どれを選ぶか悩まれた経験をお持ちの方も多いのでは。 『有機栽培AtoZ農事暦を作る』の記事の中で,著書『暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の12カ月』(家の光協会)などの農事暦研究者の久保田豊和氏が「自分の農事暦の作り方/入門編」として5年連用日記に野菜栽培に関する記録をつけると,日記を開けば例年の栽培記録をつぶさに見ることができますよと紹介されていましたが,文具屋さんで3年連用日記と5年連用日記を並べて見てみますと,5年連用日記では,記入欄が狭くて他の行動を記すスペースが確保できないため,今回も悩んだ末,平成31年(2019)の新年からも3年連用日記(1,900円)を買い求めました。

『有機栽培AtoZ農事暦を作る』の記事の中で,著書『暦に学ぶ野菜づくりの知恵 畑仕事の12カ月』(家の光協会)などの農事暦研究者の久保田豊和氏が「自分の農事暦の作り方/入門編」として5年連用日記に野菜栽培に関する記録をつけると,日記を開けば例年の栽培記録をつぶさに見ることができますよと紹介されていましたが,文具屋さんで3年連用日記と5年連用日記を並べて見てみますと,5年連用日記では,記入欄が狭くて他の行動を記すスペースが確保できないため,今回も悩んだ末,平成31年(2019)の新年からも3年連用日記(1,900円)を買い求めました。

なお,5年連用日記の方が3年連用日記よりも2年プラス視点で,その土地に合った種播きの適期を記録・把握できる利点があることを捨て,自分の他の行動記録をもとして選択を。

なお,5年連用日記の方が3年連用日記よりも2年プラス視点で,その土地に合った種播きの適期を記録・把握できる利点があることを捨て,自分の他の行動記録をもとして選択を。| 旧 暦 |

睦月一月 | 如月二月 | 弥生三月 | 卯月四月 | 皐月五月 | 水無月六月 | 文月七月 | 葉月八月 | 長月九月 | 神無月十月 | 霜月十一月 | 師走十二月 |

| 初春 | 仲春 | 晩春 | 初夏 | 仲夏 | 晩夏 | 初秋 | 仲秋 | 晩秋 | 初冬 | 仲冬 | 晩冬 | |

| 新 暦 (気象学) |

春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||

| 3・4・5月 | 6・7・8月 | 9・10・11月 | 12・1・2月 | |||||||||

| 子 | 散らばっている様子 |

| 丑 | 生命エネルギーの様々な結合 |

| 寅 | 形をとっての発生 |

| 卯 | 盛んに茂ること |

| 辰 | 物がことごとく震い動いて伸びていく生の活動 |

| 巳 | とどまる,やめる,蛇の脱皮のように気の更新 |

| 午 | そむく,逆らう,忤う,上昇する陰と下退する陽との抵触 |

| 未 | 成熟して匂いや味がそなわる |

| 申 | のびる,陰気が伸びて老いて成熟する |

| 酉 | 壺の中で盛んに醗酵している状態 |

| 戌 | 茂るにつうじ,欲求不満が一杯になる |

| 亥 | 一杯になったエネルギーが一気に爆発する核で,生命の完全な収蔵含蓄 |

| 月 | 二十四節気 | 令和8年 | 気象事象+主な農作業 |

|---|---|---|---|

| 1月 (冬) | 小 寒 | 1月 5日 | 【気温】この日が「寒の入り」でその先節分までが「寒の内」で,寒気が増してくる。堆肥積みと切り替えし。 | 大 寒 | 1月20日 | 【気温】冷気が極まって一年の内で最も寒さが厳しい。温床づくりを始める。寒起こし・天地返しを。 |

| 2月 (春) |

立 春 | 2月 4日 | 【季節の始期】寒さもようやく峠を越え,春の気配が感じられる。旧暦ではこの日が一年の初めとされ,立春の前の日は春の節分。春夏秋冬と年に4回ある。 苗づくりを始める。 |

| 雨 水 | 2月19日 | 【気象】陽気が良くなり,雪や氷が溶けて水になり,空から降る雪も雨に変わる。農耕を始める準備の目安。 | |

| 3月 (春) |

啓 蟄 | 3月 5日 | 【物候】蟄は巣ごもりのことで,冬ごもりのため土の中で眠っていた虫達が,春雷の音と響きに驚いて,外に這い出てきます。農具の準備や畑の耕起。 |

| 春 分 | 3月20日 | 【昼夜の長短】太陽が真東から昇り真西に沈み,昼夜の長さがほぼ同じとなり,この日以降,昼の長さが長くなる。冬の寒さもここまで。 ダイコン・カブ・葉菜類の播種・果菜類の育首管理を始める。 | |

| 4月 (春) |

清 明 | 4月 5日 | 【物候】清浄明潔。空気が澄み陽光は明るく万物を照らし,全ての物がはっきり鮮やか・清らかに見える頃で,万物生き生きとすることを表す。 春まき野菜の播種。 |

| 穀 雨 | 4月20日 | 【農事】穀物の成長を助ける春雨が降る。何日も続くことを「菜種梅雨」という。 | |

| 5月 (夏) |

(八十八夜) | 5月 2日 | 立春から数えて八十八日目。農事の重要な節目とされる。夏野菜の定植。 | 立 夏 | 5月 5日 | 【季節の始期】夏の気配が感じられ。この日から夏が始まる。果菜類の苗の支柱立て敷きワラ,施肥。 | 小 満 | 5月21日 | 【物候】草木や生き物が育ち,伸びて天に満ちることを意味する。 |

| 6月 (夏) |

芭 種 | 6月 6日 | 【農事】芭は麦や米などの穀物のタネ。梅雨の前に田仕事に追われることからこの時期をいう。果菜類の整枝・摘心・敷き藁など。 | 入 梅 | 6月11日 | 【気象】梅雨入りの時期を前もって示すために導入された雑節。稲作農家は,田植えの準備を始める。 | 夏 至 | 6月21日 | 【昼夜の長短】一年で一番昼の長い日。中耕。葉菜類の収穫やジャガイモ・タマネギの収穫,貯蔵。 |

| 7月 (夏) |

(半夏生) | 7月 2日 | 仏教用語で,各地に布教のため散らばっていた僧侶が一堂に集まる夏安吾(げあんご)の修行の中日。 |

| 小 暑 | 7月 7日 | 【気温】暑気に入り梅雨開け近く,日差しも強く暑さも始まる。夏播き野菜の播種。夏採り野菜の収穫。 | |

| (夏土用) | 7月20日 | 立秋の前の18日間。春夏秋冬それぞれにある。 | |

| 大 暑 | 7月23日 | 【気温】夏至から数えて約1か月。小暑と大暑の間が暑中で夏の暑さが最も極まる。サトイモの土寄せ,潅水。イチゴの苗取り。 | |

| 8月 (秋) |

立 秋 | 8月 7日 | 【季節の始期】この日より立冬の前日までが秋。秋の気配が感じられる候と言われるが一番暑い時期。夏野菜収穫。夏播きキャベツ・ホウレンソウ播種。 |

| 処 暑 | 8月23日 | 【気温】暑気がおさまるころ。結球白菜の播種育苗。 | |

| (二百十日) | 9月 1日 | 立春を起算日として210日目。台風や風が強く,昔から農家にとっては稲の開花・結実期に当たり厄日・荒れ日と言われている。 | |

| 9月 (秋) |

白 露 | 9月 7日 | 【気象】朝の野草にしらつゆが宿り,朝晩冷え込む。サツマイモ早堀り,ラッカセイ・トウモロコシなど収穫。秋播き葉菜播種。 |

| 秋 分 | 9月23日 | 【昼夜の長短】暑気終わり。昼と夜の長さがほぼ等しくなる日。ハクサイ,キャベツの定植。 | |

| 10月 (秋) |

寒 露 | 10月 8日 | 【気象】秋分から15日後,秋が深まり野草の冷たい露が結ぶ。サツマイモ,ダイズ,秋ソバなどの収穫。 |

| 霜 降 | 10月23日 | 【気象】北国や山間地では朝霜が降り始め。この日から立冬までに吹く北風を木枯らしという。イチゴ定植。 | |

| 11月 (冬) |

立 冬 | 11月 7日 | 【季節の始期】冬の気配が感じられる頃。作物の中耕。 |

| 小 雪 | 11月22日 | 【気象】寒くなり雨が雪になる。雪の便りも聞かず,寒さもそれほど強くないという意味。落葉樹は散りはじめ,堆肥の積み込み。 | |

| 12月 (冬) |

大 雪 | 12月 7日 | 【気象】雪がいよいよ降り積もり山は積雪で覆われていること。ダイコン,キャベツ,ホウレンソウ,コマツナなどの収穫。 |

| 冬 至 | 12月22日 | 【昼夜の長短】昼が一年中で一番短く,翌日から昼が少しずつ長くなる。旧暦の暦の起算日。畑の片づけ,耕起。 |

| 春 | 2月 | 立春 | ニラ,ホウレンソウ | 秋 | 8月 | 立秋 | エダマメ,トウモロコシ |

| 雨水 | 竹の子,菜の花 | 処暑 | クウシンサイ,水前寺菜 | ||||

| 3月 | 啓蟄 | セリ,トマト | 9月 | 白露 | チンゲンサイ,カボチャ | ||

| 春分 | グリンピース,レタス | 秋分 | キノコ類,ギンナン | ||||

| 4月 | 清明 | 根ミツバ,グリーンピース | 10月 | 寒露 | ニンジン,タマネギ | ||

| 穀雨 | ソラマメ,イチゴ | 霜降 | サトイモ,ヤマトイモ | ||||

| 夏 | 5月 | 立夏 | アスパラ,スナップエンドウ | 冬 | 11月 | 立冬 | シュンギク,レンコン |

| 小満 | フキ,谷中ショウガ | 小雪 | ダイコン,長イモ | ||||

| 6月 | 芭蕉 | 新ショウガ,サヤインゲン | 12月 | 大雪 | ハクサイ,カブ | ||

| 夏至 | キヌサヤ,ミョウガ,大葉 | 冬至 | 長ネギ,サツマイモ,カボチャ | ||||

| 7月 | 小暑 | ピーマン,オクラ,ズッキーニ | 1月 | 小寒 | キャベツ,コマツナ | ||

| 大暑 | ナス,キュウリ,ツルムラサキ | 大寒 | ブロッコリー,カリフラワー |

令和3年10月24日の南日本新聞に

令和3年10月24日の南日本新聞に 「二十四節気 知っていますか? 太陽の動き 農業の目安に」の記事が紹介・掲載されて入ましたのでPDFに変換し掲載しました。

「二十四節気 知っていますか? 太陽の動き 農業の目安に」の記事が紹介・掲載されて入ましたのでPDFに変換し掲載しました。 令和3年10月30日の南日本新聞の『ひろば』蘭に 二十四節気 また一つ勉強した 鹿児島市 無職 横山 龍夫(74)の投稿が

令和3年10月30日の南日本新聞の『ひろば』蘭に 二十四節気 また一つ勉強した 鹿児島市 無職 横山 龍夫(74)の投稿が先人の農作業から学ぶ

南国鹿児島にあっても,25日の「大寒」が過ぎた1月25日には,この冬一番の寒気の影響で雪が。そんな寒い中,畑も凍っており畑に出て農作業をするのをあきらめ,市立図書館から借りてきた『現代農業』平成23年(2011)8月号の特集記事「いま,昔の農業をヒントにする」をじっくりと読み直し,機械がなかった頃の手作業から,自分の管理機頼みの深耕の間違いを学ぶ中,除草に精出す前に「草を敵にしない農業」=“草”との付き合い方から,手作業に学ぶではラクラク除草の“技”など,先輩農家からの汗の伝授のおすそ分けとして,真の土との向き合い方とは何かを反省し,目からうろこの表現が妥当とも言える,次のことを多いに学ばさせていただきました。(平成24年1月28日 朝)

南国鹿児島にあっても,25日の「大寒」が過ぎた1月25日には,この冬一番の寒気の影響で雪が。そんな寒い中,畑も凍っており畑に出て農作業をするのをあきらめ,市立図書館から借りてきた『現代農業』平成23年(2011)8月号の特集記事「いま,昔の農業をヒントにする」をじっくりと読み直し,機械がなかった頃の手作業から,自分の管理機頼みの深耕の間違いを学ぶ中,除草に精出す前に「草を敵にしない農業」=“草”との付き合い方から,手作業に学ぶではラクラク除草の“技”など,先輩農家からの汗の伝授のおすそ分けとして,真の土との向き合い方とは何かを反省し,目からうろこの表現が妥当とも言える,次のことを多いに学ばさせていただきました。(平成24年1月28日 朝)

| 先 人 の 格 言 | 解 説 |

| 主人の足跡は,肥料にまさる | 肥料さえあれば野菜は育つと思っている者を戒める言葉で,菜園の野菜は足しげく通う菜園主の足音を聞いて,すくすく育つ |

| 作を肥やさず土を肥やせ | 野菜が吸収する養分は土壌微生物がつくる。野菜が良く育つのは地力のある団粒構造の土 ※同類格言に「精農は土をつくる,駄農は草をつくる」・「肥料は土にくれろ,草にくれろ」 |

| 夏の畑耕しや裸地は貧となる | 夏に畑を裸地にしたり,耕うんしたまま放置しておくと,地力の有機質の分解・消耗損失が多く,畑からの流出土も多くなり,収穫量が減り貧乏になる |

| 田畑は岸の草色を見て買え | 畑に向くかどうかは雑草で判断できる ※ナズナ・ハコベ・ホトトギスなどが生えていれば肥沃で中性土壌 |

| 畑に痩せ地とはなく,主のなまけがある | 先人は痩せた土地を開墾して田畑にしてきた。痩せ地をコツコツ改良し肥沃な土壌に改良し始める野菜作りは実に楽しい |

| 土一升 米一升 | 一升=一生。土には百倍の価値がある ※同類格言に「土一升 米一石」 |

| 百の肥やしより,一時の旬 | 旬に合わせた栽培なら簡単に育ち美味しくなる ※同類格言に「千駄の肥やしより一時の季」 |

| 一種,二肥,三作 | 種選びの重要さをしっかり認識しよう。野菜を作ろうと思わず手助けするスタンスが大切 ※同類格言に「苗代半作」 |

| 使っている鍬は光る | たゆまず努力している人は,生き生きして立派に見えるの例えですが,使用後の鍬は毎回泥を落とし錆が発生しないよう管理を。 ※同類格言に「使う鍬は錆びない」 |

| 秋の一日,春の七日 | 立秋が過ぎると日照時間が短くなることから植え付けが1日遅れると,秋野菜の収穫が大幅に遅れ,春の七日遅れと同じという戒め ※同類格言に「秋の1日は7日の収穫遅れ」 |

| 播かぬ種は生えぬ | 何もしなければ,良い結果は得られないと同様に,農業においてもやる気・新しい農業へ挑戦する人材が求められています |

| 種は薄く播け | 厚く種を播かず均等に播き,2回の間引きで株間を確保するのが基本 |

| 種はひねり播き | 指でひねりを加え1粒ずつ播いていく。種間隔は動かす手の速さで調整するのがコツ |

| 上農は草を見ずして草を取り,中農は草を見 てから草を取り,下農は草を見て草を取らず | 「播かぬ種は生えぬ」で先手必勝で雑草の出鼻をくじけば悩み解消 |

| 草は取るようにさくれ | 雑草は根こそぎ取らない,残った根は野菜の役に立つ |

| 秋の稲妻千石増す 稲光は豊作の兆し | 雷が空気中の窒素を稲や野菜の栄養に変える!? 「稲妻」という言葉は,イネを実らせる妻が語源 |

| 秋の夕焼け鎌を研げ | 秋の夕焼けは翌日は晴れるので,夜のうちに鎌を研ぎ準備を。 「夏の夕焼け,田の落水也」(夜に突然の雷雨を呼ぶので田んぼの水が溢れないよう水位を落としておけ) |

| 夕焼けは晴れ,朝焼けは雨 | 夕焼けは翌日の雨のしるし,朝焼けは雨の降る前触れ |

| 冬暖かければ,夏虫多し | 越冬する幼虫は見つけて捕殺しておこう |

| 八十八夜の別れ霜 | 八十八夜の頃を最後にこれ以降は霜が降りず,天候が安定し夏野菜の種播きの時季を迎える ※同類格言に「名残り霜」・「忘れ霜」・「霜別れ」 |

| 雨降って地固まる | もめ事があった後は,かえって物事が良い状態に収まりと解されていますが,農作業上は農土が雨が降り固まることは不都合に。 露地栽培の畑の土は,降雨により固まって困るのでマルチや中耕が欠かせない |

| 暑さ,寒さも彼岸まで | 近年は地球温暖化の影響で一概には言えないが,秋植え野菜の栽培開始の目安として覚えておきましょう |

| カブはダイコンより肥料好き | 生育期間が短く一気に生長するカブは,即効性の肥効が必要 |

| 葉の色が薄いときは,灰をまけ | 花咲かじいさんのように灰をまくことで灰の主成分であるカルシムとカリウムが生長不調を解消する |

| 大根十耕 | ダイコンの股根を防ぐためのポイントで,直根先端に小石等の障害物がないようによく耕せ |

| 大根食うたら葉っぱ干せ | 無駄と思うものでも役に立つ時があるという意味で,干せば甘みも旨みも増し,別世界の食材に |

| 大根頭にゴボウ尻 | ダイコンは上半部が甘く,ゴボウは先端にいくほど柔らかい |

| 大根どきの医者いらず | ダイコンはお腹の調子を整え消化を良くするため,ダイコン収穫季には皆健康になり医者通いがいなくなる |

| ごぼうの種播きは柿の葉三枚 | 春に芽吹く柿の新緑を目安にゴボウの種播きを |

| ごぼうを同じ土地に二年つくらぬ者は馬鹿 | 連作障害が出やすいと言われるが,昔の人は連作をいとわなかった? |

| 豆名月 | 秋エダマメは名月に収穫できるように7月上旬に種播きを。同意語に豆と同じ旬の栗で「栗名月」も |

| 畑痩せたら豆植えよ | マメ科の緑肥植物は,根粒菌を育て空気中の窒素を集め土壌を肥沃にしてくれる |

| 灰がなければ豆まくな | 窒素過多を防ぎ,カリウムを補う草木灰がマメ科には必要 |

| 親倒し豆 | ソラマメは無駄花が多いので摘芯して,下の花に養分を集中させる |

| 舅の門と麦畑は,踏むほどよい | 踏みつけること徒長を防ぎ反発力で根張りがよくなる |

| サトイモは鍬を嫌う | ひげ根を切らないように注意し,土寄せでイモを太らせる |

| 山の芋は孝行芋 | サトイモは親の種芋の上に子イモが着くが,ヤマイモは親芋の下に子芋が着く親を敬うイモ |

| サツマイモの蔓を深くさすと,タコ足になる | 浅植えした茎から出る芽が芋になる |

| ネギは人影も嫌う | 人影を嫌うほど太陽の当たるほ場が好き |

| タマネギは重い土を好む | 元田んぼなどの保水力が高い粘土質でよく育つ |

| ニンニクは一足おきに植える | 定番の「株間30㌢」は昔の人が決めた足底長の基準 |

| 冬至にカボチャを食べると風邪をひかない | 寒さが増す冬に栄養価のあるカボチャを食べて備えよとの昔の人の知恵 ※同類格言に「中風にかからぬ」も |

| 冬至南瓜に年取らせるな | 栄養価を損なわず保存がきくカボチャも冬至を過ぎる頃から傷んでくるので年内に食べよう |

| スイカは土で作れ,カボチャは手で作れ | 同じウリ科ですが,個性派と野性派で特性を活かす栽培が必要 |

| トマトに柄杓を見せると枯れる | 水分過多や肥料過多は万病のもと |

| トマトとジャガイモは離してつくれ | 同じナス科なので同じ病虫害被害に遭う |

| トマトとが赤くなると医者が青くなる | 栄養価が驚くほど高く,食べていれば健康になる。「トマトのある家に胃病なし」とも言われています ※同類格言に「柿が赤くなると医者が青くなる」や「蜜柑が黄色くなると医者青くなる」が |

| 茄子は坊さんが衣を着て通れるくらい間をあける | 袈裟を着けたお坊さんが通路を歩けるくらい株間も広くするとたくさん収穫できる |

| 秋ナスは嫁に食わすな | 美味しいけれど体を冷やすナス。女性の体を気遣ったもので食べ方を工夫しましょう |

| なすの花と親の意見は,千に一つも仇がない | ナスの花は必ず実になり,無駄になる花がないのと同様に親の意見は必ず役に立つ |

| ナスは輪作,ゴボウは連作 | 連作障害は怖いですが,少量多品種栽培なら問題無 |

| ナスの豊作はイネの豊作 | 原産地(ナス=印度北部山麓/イネ=中国南部山麓)が近く,地形・気候の好みが近い |

| 三粒に種 | 一粒は空を飛ぶ鳥のために,一粒は土の中の虫のために,残りの一粒は人間のためにと,鳥や虫等自然の生態系との共生を |

| 身土不二 | 仏教の教えで獣は行動範囲内で猟をしており,人間も身近な物を食べておれば長生きできるという地産地消の勧めを説いたもの |

高齢者になると皆等しく与えられた1年365日の1日が経過するのを早く感じ,カレンダーをめくるたびに我が余命の近づきに哀れさをも感じますが,それぞれの月日には,亡き両親や兄弟の命日であったり家族の誕生日であったりと思い出も数多くありとさまざまな記念日があります。それは人間がカレンダーというものを生み出してからの歴史であり,文化のひとコマでもあります。

高齢者になると皆等しく与えられた1年365日の1日が経過するのを早く感じ,カレンダーをめくるたびに我が余命の近づきに哀れさをも感じますが,それぞれの月日には,亡き両親や兄弟の命日であったり家族の誕生日であったりと思い出も数多くありとさまざまな記念日があります。それは人間がカレンダーというものを生み出してからの歴史であり,文化のひとコマでもあります。| 月 日 | 記念日名称 | 由 来 |

|---|---|---|

| 1月 5日 | イチゴの日 | 「1(いち)5(ご)」の語呂合わせから |

| 1月15日 | いちご記念日 | 1月15日を「いいいちご」の語呂合わせから |

| 1月23日 | ニンジンの日 | いい(1月)ニンジン(23)の日の語呂合わせから |

| 2月29日 | にんにくの日 | 2月29日を「にんにく」の語呂合わせから。「うるう年」の日ですから4年に1回? |

| 4月 3日 | インゲン豆の日 | インゲン豆を中国から持ってきたとされる隠元禅師が亡くなった日 |

| 4月 9日 | よいピーマンの日 | 「P」と「9」の形が似ていることから「よい(4)P(9)マン」の語呂合わから |

| 4月17日 | なすび記念日 | 4と17を「よいなす」と読む語呂合わせから |

| 4月19日 | 良いきゅうりの日 | 4と19を「良いきゅうり」と読む語呂合わせから |

| 5月 8日 | ゴーヤーの日 | 5(ご)と8(や)で「ゴーヤー」と読む語呂合わせから ※鹿児島では,ゴーヤのことを「ごい」と呼ぶことから「5(ご)と1(い)」の語呂合わせから5月1日とは全国区的に難しい記念日でしょうね? |

| 6月13日 | いいみょうがの日 | 6月が旬でいい(1)みょうが(3)の語呂合わせから |

| 7月27日 | スイカの日 | スイカの縦縞模様を綱にたとえ,27を「つ(2)な(7)」(綱)と読む語呂合わせから |

| 8月31日 | 野菜の日 | 「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合わせから |

| 9月18日 | かいわれ大根の日 | 8を横にして下に1を書くと貝割れ大根の芽を発想させることから |

| 10月10日 | トマトの日 | 10と10で「トマト」と読む語呂合わせから |

| 10月13日 | サツマイモの日 | 「栗(九里)より(四里)うまい十三里(9+4=13)」の「十三里」は,サツマイモの異名で,江戸から十三里も 離れた川越のサツマイモがおいしかったことから生まれた言葉で,埼玉県川越市の市民グループが,さつま いもが旬でもある10月の13日を記念日に |

| 11月23日 | 小ねぎ記念日 | 祝日の「勤労感謝の日」であり,「ねぎらいの日」に通じることから,ねぎらいを葱来(ねぎ)と読んで |

| 12月 1日 | 下仁田ネギの日 | 本場群馬県下仁田町の下仁田ネギの出荷解禁の日 |

| 12月21日頃 | カボチャの日 | 「冬至にカボチャを食べると中風にかからぬ」との言い伝えから |

ご近所の家庭菜園では,雑草防止を念頭に黒マルチを多用した生育管理を図っておられ,畝全面を覆う一般的なマルチの幅95㌢から両袖を風でめくれないように土の中に埋設処理する分を差し引いた65㌢~75㌢を基本として,全ての畝造りをしておられる方もおられます。

ご近所の家庭菜園では,雑草防止を念頭に黒マルチを多用した生育管理を図っておられ,畝全面を覆う一般的なマルチの幅95㌢から両袖を風でめくれないように土の中に埋設処理する分を差し引いた65㌢~75㌢を基本として,全ての畝造りをしておられる方もおられます。

| 野菜名 | 畝幅(㌢) | 株間(㌢) | 野菜名 | 畝幅(㌢) | 株間(㌢) | 野菜名 | 畝幅(㌢) | 株間(㌢) |

| 大玉トマト | 75 | 45 | 中玉トマト | 75 | 45 | ミニトマト | 75 | 45 |

| キュウリ | 75 | 45~50 | ナス | 180 | 60 | ピーマン | 75 | 45~50 |

| パプリカ | 75 | 25~45 | トウガラシ | 150 | 45 | カボチャ | 250~270 | 75 |

| スイカ | 270 | 75~90 | メロン | 250 | 60 | ニガウリ | 270 | 80 |

| エダマメ | 75 | 20~25 | エンドウ | 60~70 | 30~40 | インゲン | 60 | 25~30 |

| ソラマメ | 70~80 | 40~50 | ラッカセイ | 60~70 | 30 | オクラ | 75 | 30 |

| スイートコーン | 150 | 30 | ジャガイモ | 150 | 30 | サツマイモ | 75 | 30 |

| 白菜 | 60~70 | 45~50 | キャベツ | 60~75 | 40~55 | 芽キャベツ | 60 | 50 |

| レタス | 45~180 | 27~35 | リーフレタス | 60 | 30 | カリフラワー | 60~75 | 40~50 |

| ブロッコリー | 60~75 | 40~45 | ホウレンソウ | 60 | 3~7 | シソ | 40 | 15~20 |

| 小松菜 | 60 | 3~5 | ミズナ | 70~80 | 20 | シュンギク | 60 | 20 |

| ネギ | 100 | 5 | チンゲンサイ | 60 | 10~20 | ダイコン | 60 | 30 |

なお,青木流でおなじみの三重県の青木恒男氏からは,「ナバナ・ブロッコリー・キャベツ=通気性と水はけのよい畝の肩部分への定植」,「ハクサイ・コマツナ等の生長点が伸び上がらず地表でロゼット状に生育・結球する野菜=根圏が浅く乾燥を嫌うので,土壌水分の変化のない平畝に定植」をと,作物の性格・圃場の土質等を考慮し,作物にとって居心地の良い場所に定植をとの示唆を。

なお,青木流でおなじみの三重県の青木恒男氏からは,「ナバナ・ブロッコリー・キャベツ=通気性と水はけのよい畝の肩部分への定植」,「ハクサイ・コマツナ等の生長点が伸び上がらず地表でロゼット状に生育・結球する野菜=根圏が浅く乾燥を嫌うので,土壌水分の変化のない平畝に定植」をと,作物の性格・圃場の土質等を考慮し,作物にとって居心地の良い場所に定植をとの示唆を。

◎新規就農10年目 芽が出ない悩みとはもうサヨナラ(葉物は,冷蔵庫の中にタネを播く,オクラは布に包んで土に埋めて芽出し) ◎発芽も常識を疑うと─トウモロコシはヘソを下に、ソラマメは胚を横向きに播く ◎タネの発芽は水の吸わせ方で決まる ◎品目ごとに違う タネの性格 ◎最近売られている発芽しやすいタネ

◎新規就農10年目 芽が出ない悩みとはもうサヨナラ(葉物は,冷蔵庫の中にタネを播く,オクラは布に包んで土に埋めて芽出し) ◎発芽も常識を疑うと─トウモロコシはヘソを下に、ソラマメは胚を横向きに播く ◎タネの発芽は水の吸わせ方で決まる ◎品目ごとに違う タネの性格 ◎最近売られている発芽しやすいタネ なお,前段はトウモロコシのとんがり部分を下向きにして播種の「トウモロコシの発芽名人になる」の直売所でトウモロコシを販売されておられる農家のご婦人の記事が中心で,毎年実った時点でカラスの食害に遭う私には興味の薄い特集でしたが,同項の中にあったトウモロコシの種播き同様にカボチャの種は「タネの向きを揃え平らに寝かせて覆土」すれば100%順調発芽。ソラマメの種は,オハグロを斜め下向きにするだけではなく,タネの一部を露出させることにより,多湿による腐敗防止が防げる。オクラ職人は,オクラの発芽を揃えるために播種後の畝の半分くらいまで水を溜めタネに吸水させるのが常套手段。ニンジンの発芽は,色々試したものの葉もの野菜との混播きが一番いい。「タネの性格を見極める」の項では,タネに合った培土選びが紹介されており,

なお,前段はトウモロコシのとんがり部分を下向きにして播種の「トウモロコシの発芽名人になる」の直売所でトウモロコシを販売されておられる農家のご婦人の記事が中心で,毎年実った時点でカラスの食害に遭う私には興味の薄い特集でしたが,同項の中にあったトウモロコシの種播き同様にカボチャの種は「タネの向きを揃え平らに寝かせて覆土」すれば100%順調発芽。ソラマメの種は,オハグロを斜め下向きにするだけではなく,タネの一部を露出させることにより,多湿による腐敗防止が防げる。オクラ職人は,オクラの発芽を揃えるために播種後の畝の半分くらいまで水を溜めタネに吸水させるのが常套手段。ニンジンの発芽は,色々試したものの葉もの野菜との混播きが一番いい。「タネの性格を見極める」の項では,タネに合った培土選びが紹介されており,

『現代農業』2019年3月号「タネの播き方/芽出しのやり方」の特集記事の中に「こんな手もある芽出しの工夫 風呂の残り湯で」(他に電気ポット・炊飯ジャーでの工夫紹介も)として群馬県甘楽町/墨谷昇さんの実践事例が,

『現代農業』2019年3月号「タネの播き方/芽出しのやり方」の特集記事の中に「こんな手もある芽出しの工夫 風呂の残り湯で」(他に電気ポット・炊飯ジャーでの工夫紹介も)として群馬県甘楽町/墨谷昇さんの実践事例が,| 爪切りで切る | ゴーヤ・カボチャ・スイカ・カンピョウ・トウガン・ヘチマ |

| ヤスリで削ったり,粗い砂で擦る | オクラ・ホウレンソウ |

| 板で擦る | パクチー |

| コンクリートで擦る | ナタマメ |

■ 種播きの方法には,次の方法が

■ 種播きの方法には,次の方法が

| ばらまき | 畝全体に平均してばらばらに種をまく方法 | コマツナ,サラダナ,シュンギク,ラディッシュetc |

|---|---|---|

| 点まき | 一粒ずつ一定間隔をおいて種をまく方法 | ハクサイ,トウモロコシ,マメ類etc |

| 千鳥まき | 点まきの方法で千鳥に種をまく方法 | |

| すじまき | 一定間隔に浅いすじをつけて種をまく方法 ※1 棒や板を押し当て,ついた痕すじにまいています。従前は畝方向に張った畝ひも(水平)に従い播いていましたが,昨年から畝方向に垂直に30㌢間隔で種を播いています。 |

コマツナ,シュンギク,タマネギ,ニンジン,ホウレンソウ,モロヘイヤetc |

| 株まき | 一定間隔をおいて一か所に数粒ずつ種をまく方法 ※2 畝に印をつけ株播きしやすいようにと,ビール瓶の底を押し当てて使っています。 |

カブ,ダイコンetc |

| 備 考 | ※1=畝方向に対し垂直に播くと,後の除草・追肥作業が通路から熊手を用いて簡単にできますし,数種類の野菜の生長・収穫を一畝の中で視線上からも身近に楽しめますよ。しかし,近所の方からは「ハンナ違った植え方を!?」と言われていますが。 ※2=農業の大先輩で,さつま町山崎に住む亡き従兄の嫁が学ぶ高齢者学級の資料の中に,ビール瓶(メーカーを問わず)の空瓶を押し当て目印をつけて点播きするとの記載が。 |

|

| 購入当年だけ | シソ,枝豆,スイートコーン,トウガラシ類,レタス,スイカ,モロヘイヤ,シソ |

| 2年目まで | ネギ,タマネギ,キャベツ,ブロッコリー,パセリ,セロリ,レタス,トマト,空芯菜 |

| 3年目まで | ダイコン,カブ,ハクサイ,菜っ葉類のほとんど,ホウレンソウ,シュンギク,オクラ,大豆以外のマメ類,ニンジン,カボチャ,キュウリ,ナス |

1 生長の度合いが適切か

1 生長の度合いが適切か| 野菜の名称 | 野菜苗購入時の選択ポイント | 苗の植えつけ適期 | |||||||

| トマト | 第1果房の咲きぐあいが重要 | 4月下旬~5月中旬 | |||||||

| キュウリ | 葉の数と株姿をチェックする | 4月下旬~5月中旬 | |||||||

| ナス | 接ぎ木苗で長期どりを実現 | 5月上旬~5月下旬 | |||||||

| ピーマン | 徒長していないがっしりした苗を選ぶ | 5月上旬~5月下旬 | |||||||

| スイカ | 5月に植え付けるなら,自根苗でOK | 4月上旬~5月中旬 | |||||||

| カボチャ | 本葉3~4枚のがっしりした株がベスト | 5月上旬~5月中旬 | |||||||

| ズッキーニ | 葉数と全体の株姿に注目して選ぶ | 5月上旬~5月中旬 | |||||||

| オクラ | 若い苗を選ぶことがポイント | 5月上旬~5月中旬 | |||||||

| トウモロコシ | 若い苗を選んで,根をしっかり張らせる | 5月上旬~5月下旬 | |||||||

| 野菜の名称 | 相性の良い作物 | 相 性 効 果 | 野菜の名称 | 相性の良い作物 | 相 性 効 果 |

| アスパラガス | 各種野菜 | 防虫及びセンチュウの予防効果 | パセリ | トマト・トウモロコシ | どちらも生育が良くなる |

| インゲン | トウモロコシ・ジャガイモ | 虫がつかなくなる | 春キャベツ | ソラマメ | アブラムシ防除及び生育促進 |

| カリフラワー | ブロッコリー | キンカク病がなくなる | ピーマン | つるなしインゲン | 生育促進及び害虫防止 |

| キュウリ | 長ネギ | 土壌病害防止及び生育促進 | ブロッコリー | サルビア | 害虫防除 |

| ゴボウ | ホウレンソウ | どちらも生育が良くなる | レタス | 害虫防除(ヨトウムシ) | |

| ショウガ・ミツバ | キュウリ(根元に植える) | 半日陰でも育ちが良い | ホウレンソウ | 葉ネギ | 害虫防除・萎ちょう病防止及び品質向上 |

| スイカ | トウモロコシ | 害虫及び乾燥防止 | マリーゴールド | ナス・ウリ・菜っぱ | センチュウに効果,強い匂いは虫除けにも |

| セロリ | トマト・ハクサイ・キャベツ | 独特な匂いでモンシロチョウがこない | 夏蒔きダイコン | 害虫防除(センチュウを防ぐ) | |

| チンゲンサイ | シュンギク | 害虫防止及び雑草抑制 | ピーマン | 果実のグリーンが鮮やかになる | |

| トマト | ニラ | 土壌病害防止及び生育促進 | ムギ類 | ウリ類・ナス類・サツマイモ | ほとんどの野菜と相性が良い |

| ラッカセイ | 抵抗性増加・生育促進及び雑草抑制 | ラッカセイ | キュウリ・サツマイモ | センチュウ退治 | |

| トマト・トウガラシ | キャベツ・ハクサイ | モンシロチョウの予防 | レタス | アブラナ科野菜類 | 害虫防除及び雑草抑制 |

| ナス | ニラ | 土壌病害防止 | キャベツ | モンシロチョウ及びコナガムシを防ぎ雑草の抑制も | |

| パセリ | 害虫防止及び遮光効果で乾燥防止と品質向上 | ニンジン | どちらも生育が良い | ||

| ネギ・ニラ・ニンニク類 | 各種野菜~花まで | 連作障害・土壌生涯及び防虫効果 | ハクサイ | 害虫防除 | |

| ニンジン | エダマメ | 害虫防止・生育促進及び糖度が上がる | ラッカセイ | 窒素を固定し生育促進 | |

| 廿日ダイコン | ウリ類(根元に植えると) | ダイコンの匂いでウリハムシが来なくなる | |||

| イチゴとニラ | 栄養が競合し生育阻害 | トマト・キュウリのあと地のニンジン | ネコブセンチュウがつきやすい |

| エンドウのあと地 | ホウレンソウは病気になりやすい | ダイコンと長ネギ | 根が曲がり生育阻害 |

| キャベツとイチゴ | 生育阻害 | ナスとトウモロコシ | 生育阻害 |

| キャベツ・ホウレンソウのあと地のジャガイモ | ソウカ病が発生しやすくなる | ナス・オクラのあと地のゴボウ | 枝根が多くなりがち |

| キュウリとインゲンマメ | センチュウが多くなる | ニンジンとインゲンマメ | センチュウが多くなる |

| サヤエンドウのあと地のホウレンソウ | 立ち枯れ病が発生しやすくなる | ニンニク・タマネギとマメ類 | 生育阻害 |

| ジャガイモのあと地 | エンドウは生育不良に | ネギ類 | マメ類の生育を阻害 |

| ジャガイモとピーマン | 生育阻害 | ハクサイ・セロリのあと地のサツマイモ・メロン・スイカ | 前作の肥料の残りでつるぼけに |

| ジャガイモの近くのトマト | えき病にかかりやすくなる | ホウレンソウのあと地 | キュウリは生育不良に,トマトは暴れる |

| ショウガ | ジャガイモは生育不良に | メロンとインゲンマメ | センチュウが多くなる |

| スイカとインゲンマメ | センチュウガ多くなる | レタスとニラ | 生育阻害 |

| トマトとキャベツ | 生育阻害 | ||

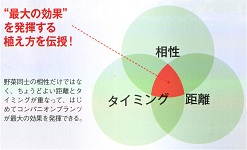

◆コンパニオンプランツ学習得々情報

1月12日(水)立ち寄った本屋さんで,家の光協会から隔月刊で発刊されている『やさい畑』2011春準備号に「試してみよう! よく育ち,病害虫に強くなるコンパニオンプランツ」という特集記事が目に入り,早速購入して読んでみました。24頁にわたる同書の特集は,木嶋利男先生の監修で,

野菜につく害虫は悩ましですが,慌てて農薬に頼らなくても,野菜の力や周囲の環境づくりで,害虫はかなり減らせます。効果的な害虫撃退法を紹介。

例えばネギの仲間は根に,ある種の抗生物質を分泌する菌が住み着きます。この性質を利用して混植すれば,土の中の病原菌による被害を減らすことができます。

昔からの伝承で,一緒に植えるとよく育つとされる野菜の組み合わせがあります。科学的には未解明なものも多いのですが,経験的に生育が促進され,収穫も増加するのは間違いない,そんな例を紹介。

相性の良い野菜があれば,悪い野菜もあります。近くで育てると病害虫にやられやすくなったり,生育が悪くなったり,良い悪いは紙一重です。意外な野菜の組み合わせがあるので注意しましょう。

複数の植物をいっしょに植えると,よく育つコンパニオンプランツ。連作障害対策や病害虫対策として利用する人が増えています。約30名の読者が実際に試したコンパニオンプランツの体験記を専門家のコメントとともに紹介。

野菜ごとの,相性のよい野菜の組み合わせ利用法として,54種の野菜ごとの混植(同じ畝に一緒に植える)・間作(畝の間に別の野菜を植える)・輪作(同じ場所に,期間をおいて別の野菜を植える)・障壁(仕切りになるように植える)・叢生(生えた草で畝や畑の土を覆う)と,相性の悪い組み合わせに関しては15種類の野菜について一覧表で紹介してありました。

※タキイメールマガジン「植彩館」2011年6月18日増刊号HP内に(財)環境科学総合研究所 木嶋利男先生の「目指せ!減農薬菜園!コンパニオンプランツ」がありましたのでぜひ覗いて学習されますようお勧めします。

※タキイメールマガジン「植彩館」2011年6月18日増刊号HP内に(財)環境科学総合研究所 木嶋利男先生の「目指せ!減農薬菜園!コンパニオンプランツ」がありましたのでぜひ覗いて学習されますようお勧めします。(出典):『農家が教える 混植・混作・輪作の知恵』(農文協),『病害虫百科~自然にやさいし防除~』(万来舎),『野菜づくり名人の知恵袋』(講談社),『農薬に頼らない家庭菜園-コンパニオンプランツ-』(家の光協会),藤田智著『これで失敗しない家庭菜園Q&A』(家の光協会),『超図解コンパニオンプランツ 野菜がよく育つ植え合わせ術』(「やさい畑」2014年秋号別冊付録)から,『野菜だより』(2019年春号/新・コンパニオンプランツ),『決定版コンパニオンプランツの野菜づくり』(家の光協会)

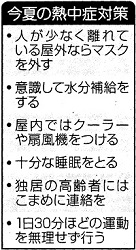

コロナも5類に引き下げられた令和5年の夏は,九州南部では,平年と同日で,前年と比べ111日も早い6月30日に「梅雨明けした模様」との発表があって以降,ほぼ連日25度以上の夏日(25℃以上=夏日、30℃以上=真夏日、35℃以上=猛暑日)が観測。3カ月予報によると8~10月も暖かい空気に覆われ気温は高いとみられ,前年同様に暑も厳しくなりそうですが,

コロナも5類に引き下げられた令和5年の夏は,九州南部では,平年と同日で,前年と比べ111日も早い6月30日に「梅雨明けした模様」との発表があって以降,ほぼ連日25度以上の夏日(25℃以上=夏日、30℃以上=真夏日、35℃以上=猛暑日)が観測。3カ月予報によると8~10月も暖かい空気に覆われ気温は高いとみられ,前年同様に暑も厳しくなりそうですが, 熱中症で早くも急患搬送者が報じられる中,少雨傾向も強まる恐れがあり,屋内外を含め熱中症への注意を,市の防災行政無線からも「高温注意情報が発令されました―」と喚起を促しています。

熱中症で早くも急患搬送者が報じられる中,少雨傾向も強まる恐れがあり,屋内外を含め熱中症への注意を,市の防災行政無線からも「高温注意情報が発令されました―」と喚起を促しています。 鹿児島地域振興局保健福祉環境部健康企画課からは,

鹿児島地域振興局保健福祉環境部健康企画課からは,| 重症度 | 症 状 | |

|---|---|---|

| 軽 | 熱失神 | めまい・失神。いわゆる立ちくらみの状態 |

| 熱けいれん | 筋肉痛・筋肉の硬直,こむら返り。発汗に伴う塩分の欠乏が原因 | |

| 中 | 熱疲労 | 頭痛・吐き気・嘔吐・下痢・倦怠感・虚脱感・判断力や集中力の低下など |

| 重 | 熱射病 | 高体温。意識障害・けいれん・おかしな言動や行動・過呼吸など |

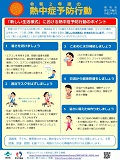

■熱中症の起こりやすい時期

■熱中症の起こりやすい時期 「熱中症予防のために~暑さを避ける・こまめに水分を補給する~」が掲示されていました。

「熱中症予防のために~暑さを避ける・こまめに水分を補給する~」が掲示されていました。

もし熱中症が疑われたら

もし熱中症が疑われたら もし最初から中等症以上の症状(頭痛・吐き気・おうと・体がだるい)が出たり,意識障害がある場合は,直ちに119番で救急車を呼んでください。※消防庁のリーフレット=

もし最初から中等症以上の症状(頭痛・吐き気・おうと・体がだるい)が出たり,意識障害がある場合は,直ちに119番で救急車を呼んでください。※消防庁のリーフレット= 「熱中症を予防し元気な夏を!」の一読を。意識がはっきりしていなかったリ,吐き気がある場合は,気管に入ると危険なので,無理に水分補給をしないでください。

「熱中症を予防し元気な夏を!」の一読を。意識がはっきりしていなかったリ,吐き気がある場合は,気管に入ると危険なので,無理に水分補給をしないでください。 「続く猛暑,炎天下作業 水分1日3~4㍑,梅干で塩分補給 鹿県農家・熱中症自衛」の見出しで,鹿県農家の皆さんの熱中症予防対策が掲載されていましたのでPDF版に編修して掲載しました。

「続く猛暑,炎天下作業 水分1日3~4㍑,梅干で塩分補給 鹿県農家・熱中症自衛」の見出しで,鹿県農家の皆さんの熱中症予防対策が掲載されていましたのでPDF版に編修して掲載しました。 ★農作業の後に牛乳を飲んで熱中症に強い体をつくる

★農作業の後に牛乳を飲んで熱中症に強い体をつくる 「熱中症対策/体調変化に気を付けて」がありましたのでPDF版に編集して掲載しました。なおNHKの午後7時からのニュースでは,今日も熱中症で死者との報道に加え,埼玉県熊谷市でこれまでの日本最高気温を5年ぶりに更新し41.1℃という異常高温を記録し,今年の暑さは「災害レベルの暑さ」・「危険な暑さは続く」と報じ,気象庁も記者会見で「命の危険性がある暑さ,災害と認識している」とまで表明して,熱中症に厳重な警戒をと呼び掛けていました。

「熱中症対策/体調変化に気を付けて」がありましたのでPDF版に編集して掲載しました。なおNHKの午後7時からのニュースでは,今日も熱中症で死者との報道に加え,埼玉県熊谷市でこれまでの日本最高気温を5年ぶりに更新し41.1℃という異常高温を記録し,今年の暑さは「災害レベルの暑さ」・「危険な暑さは続く」と報じ,気象庁も記者会見で「命の危険性がある暑さ,災害と認識している」とまで表明して,熱中症に厳重な警戒をと呼び掛けていました。

野菜作りは,気象条件に左右されることが多く,特に6月以降は,長雨,高湿,日照り,台風などのさまざまなトラブルが待ち受けています。これらからの季節 野菜を守る具体策を復習してみましょう。

野菜作りは,気象条件に左右されることが多く,特に6月以降は,長雨,高湿,日照り,台風などのさまざまなトラブルが待ち受けています。これらからの季節 野菜を守る具体策を復習してみましょう。 9月1日は「防災の日」であると同時に,立春を起算日として210日目。台風や風が強く,昔から農家にとっては稲の開花・結実期に当たり厄日・荒れ日と言われている「二百十日」でも。過去の台風の年間発生件数は,25..6個で,その内の11.4個が本土に接近し,2.7個が上陸しているという統計結果が。本格的な台風シーズンを迎え,台風の接近・上陸件が多い鹿児島県のHP内には,「9月上旬から9月中旬の台風に対する事前・事後対策」が,野菜に関しては次のように紹介されていました。

9月1日は「防災の日」であると同時に,立春を起算日として210日目。台風や風が強く,昔から農家にとっては稲の開花・結実期に当たり厄日・荒れ日と言われている「二百十日」でも。過去の台風の年間発生件数は,25..6個で,その内の11.4個が本土に接近し,2.7個が上陸しているという統計結果が。本格的な台風シーズンを迎え,台風の接近・上陸件が多い鹿児島県のHP内には,「9月上旬から9月中旬の台風に対する事前・事後対策」が,野菜に関しては次のように紹介されていました。 鹿児島地方気象台が平成30年3月15日に公開した

鹿児島地方気象台が平成30年3月15日に公開した 「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」には,第4章に台風に関する気象情報が,次のようにイラスト入りで分かりやすく解説されていました。

「農業に役立つ気象情報の利用の手引き」には,第4章に台風に関する気象情報が,次のようにイラスト入りで分かりやすく解説されていました。| 予報円 | 70%の確率で台風の中心が位置すると予想される範囲 |

| 暴風域 | 平均風速25㍍/s以上の風(非常に強い風)が吹いているか,吹く可能性がある範囲 |

| 強風域 | 平均風速15㍍/s以上の風(強い風)が吹いているか,吹く可能性がある範囲 |

| 暴風警戒域 | 台風の中心が予報円内を進んだ場合に暴風域に入る恐れのある範囲 |

| 雨の強さ(予報用語) | 1時間降雨量(mm) | 人の受けるイメージ |

| 「激しい雨」 | 30以上50未満 | バケツをひっくり返したように降る |

| 「非常に激しい雨」 | 50以上80未満 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) |

| 「猛烈な雨」 | 80以上 | 息苦しい圧迫感,恐怖を感じる |

| 風の強さ(予報用語) | 平均風速(㍍/s) | 人への影響 |

| 「強い風」 | 15以上20未満 | 風に向かって歩けなくなり,転倒する人も出る風 |

| 「非常に強い風」 | 20以上30未満(㍍/s) | 何かにつかまっていないと立っていられない,飛来物によって負傷する恐れがある風 |

| 「猛烈な風」 | 30以上 | 屋外の行動は極めて危険な風 |

平成30年の我が小菜園の夏は,7月11日の梅雨明け宣言発表後の7月中旬から日本列島は,太平洋高気圧とチベット高気圧に覆われ,暖かい空気がたまり,積乱雲の雲が発達せず,日照り気味で「夕立」のお湿りも降らず,晴天が続き毎日32度を超える真夏日が続く中,朝もしくは夕刻,何気なく空いた時間帯に,台地も乾き菜園の主同様に夏野菜ものどが渇いているのではとの気遣いでやっている灌水「かん水」=水やり作業に関し,

平成30年の我が小菜園の夏は,7月11日の梅雨明け宣言発表後の7月中旬から日本列島は,太平洋高気圧とチベット高気圧に覆われ,暖かい空気がたまり,積乱雲の雲が発達せず,日照り気味で「夕立」のお湿りも降らず,晴天が続き毎日32度を超える真夏日が続く中,朝もしくは夕刻,何気なく空いた時間帯に,台地も乾き菜園の主同様に夏野菜ものどが渇いているのではとの気遣いでやっている灌水「かん水」=水やり作業に関し,

『現代農業』2011年(平成23)7月号(農文協)に青森県地域農林水産部の後藤敏美氏の「早朝かん水が,萎れ(しおれ)の原因になっていた!?」という投稿記事と,(株)ジャットの岩男吉昭氏の「育苗メーカーの指導書には,適正なかん水時刻としては,日の出とともに」と明記されていますが,「日の出から2時間は水をやるな」と現場指導してきたと記事に加え,専業農家の

マルチング・トンネル栽培の進め

家庭菜園では,できるだけ減農薬・無農薬で,農家が出荷する作物に近い野菜を収穫したいと願うものです。そのためには,市販されているマルチフィルムやネットを上手に利活用して,野菜にとってもより快適な環境で栽培する方法を,よく理解しておくことが大切です。

マルチング

マルチング

マルチングとは,マルチフィルムを使用するだけではなく,株元をわらや干し草で敷き詰めたりすることをも包括しています。

【マルチングの効果】

・ 土壌の乾燥防止

・ 地温の変動をやわらげる

・ 泥のはね返りを抑えて,病気の発生を防ぐ

・ 雑草抑制 ※雑草の抑制が主目的なら「黒マルチ」,地温を上げるには「透明マルチ」,アブラムシの飛来を抑えるには「シルバーマルチ」と目的によって使い分けを。

マルチングの方法

マルチフィルムは,主に農ポリ(ポリエチエン)が原料です。土の温度調節,乾燥防止,雑草抑制などの効果があり,用途や目的に合わせて色や幅,穴の有無や数などが異なるさまざまな製品が市販されています。

保温栽培では,地上部を暖かく保つだけでなく,地中も暖めなければいけません。普通は地温上昇効果の高い透明フィルムを使いますが,雑草が多い場合は黒色フィルムが使われることもあります。家庭菜園用にはロール状のものが作業性がよいのでお勧めです。1回で使いきらなくても,何年も保存が利くので,長尺のものを購入したほうが割安です。

農ポリの寿命は長くても1年ほどで,寒冷紗や不織布とは違って使い捨てです。収穫を終えたら,残さないように回収し,分別ごみとして処分しましょう。

保温栽培では,地上部を暖かく保つだけでなく,地中も暖めなければいけません。普通は地温上昇効果の高い透明フィルムを使いますが,雑草が多い場合は黒色フィルムが使われることもあります。家庭菜園用にはロール状のものが作業性がよいのでお勧めです。1回で使いきらなくても,何年も保存が利くので,長尺のものを購入したほうが割安です。

農ポリの寿命は長くても1年ほどで,寒冷紗や不織布とは違って使い捨てです。収穫を終えたら,残さないように回収し,分別ごみとして処分しましょう。

マルチは,土づくりを済ませ,畝を立てたらすぐに敷いて,種まきや苗の植えつけまでに地温を高めておきます。マルチフィルムは,一般には畝のわきに溝を掘って埋め込んで留めます。そのとき,畝面をできるだけ鍬やレーキを用いて平らにならし,広げたマルチフィルムを少し引っぼるように足で押さえながら,5~10㌢ずつ埋め,風でめくれないようしっかりと土を寄せて留めておくのが,ぴんと張るコツです。

なお,マルチに苗を植え付ける穴を開けるには,市販の円筒形の先がギザギザの刃のついたものか,空き缶にギザギザの刃を切り込んだものを用意します。これをマルチ面に押し込むと,きれいな穴が開きます。

◎上手なマルチの使い方

施 肥=マルチ栽培では,追肥がしにくく元肥重点になりますが,施肥量が一度に多くならないように気をつけましょう。雨による肥料分が流亡しにくいので,施肥量は無マルチ栽培より2~3割減らせます。マルチの下は,耕起した時と近い状態が維持され,土壌水分が保持されることから,微生物に最適な環境が維持され,有機物の分解が進み,地力の消耗につながるので堆肥など有機物の補充が必要です。

張り方=土壌水分が少ない時にマルチを張ると,発芽と生育が不揃いになります。土壌が乾いている場合は,雨が降ってからか,十分かん水してからマルチを張るように努めましょう。マルチとウネの間に隙間があると,植え穴から風が入ってバタつき作物を傷めたり,土が乾燥したりするので,隙間のないようピッタリ張るのがポイント。

| 透明マルチ | 地温上昇率はNo.1。但し,光をよく通すので抑草効果はなく,雑草が生える。 | ||||||||

| 紫(ブルー)マルチ | 透明に近い地温上昇率。赤外線域の光線をよく通し,雑草も抑える。さらに活性フェロキサイド配合で,日中に蓄熱,夜間に放熱する効果もある。 | ||||||||

| 緑マルチ | 地温上昇率が高く,雑草も抑える。地温保持効果が高い。 | ||||||||

| 黒マルチ | 地表面の温度は上がりやすいが,深いところは上がりにくい。安価。夏場,表面が高温になる問題を,ワラなどを上に置いて防いでいる農家も多い。 植え付け野菜の苗や球根に適した生育間隔で,マルチ面に穴が施され販売されている穴開きマルチは,家庭菜園には便利。 | ||||||||

| 銀色マルチ | 地温を上げるためではなく,太陽光を反射し地温を上げないために使い,反射光による害虫の忌避効果のために使用します。 |

| トンネル栽培 |

| べたがけ栽培 |

一般には透けるほど薄く,光をよくとおし,とても軽い資材です。保温効果がありますが,通気性がよいので蒸れる心配がありません。

一般には透けるほど薄く,光をよくとおし,とても軽い資材です。保温効果がありますが,通気性がよいので蒸れる心配がありません。 「ネットのちから」が掲載され,「防虫ネット」・「寒冷紗」・「不織布」の「ネットのちから」利用法が写真入りで簡潔に紹介されていましたのでPDF版で照会します。

「ネットのちから」が掲載され,「防虫ネット」・「寒冷紗」・「不織布」の「ネットのちから」利用法が写真入りで簡潔に紹介されていましたのでPDF版で照会します。

秋・冬野菜の保存方法 ─土中に埋めたり屋内で保存─

地球温暖化やエルニーニョ現象の影響で,平成27年は観測史上最も暑い年となったようですが,「何時までも温っかな!,白菜も早く巻きすぎて腐れてしまいますね」と,語り合っていた中,「冬至」が過ぎると,南国鹿児島とはいえ北薩の地に在って,川内川の川霧も深さを増し,寒さも遅ればせながら厳しくなる中,過年発行の『やさい畑』冬号に掲載されていた,「農家に教わる秋冬野菜の保存法」・「簡単にできる野菜の保存法」を,屋内で暖を取りながらゆっくり読み直し,我が畑で収穫した,根菜類(カライモ・サトイモ・ショウガ・ジャガイモ・ヤーコン)と,冬至に食するカボチャに関し,本格的な冬の訪れを前に,平成27年の畑からの恵みの根菜類等の保存方法に関し前年の反省をしながら復習し,土中に保存したり屋内に移して実践貯蔵(写真)しました。

なお,料理長殿には,「この藁苞の下には,○○を貯蔵してある」,「このこんもりと盛っ土の下には,○○を貯蔵してある」と一言説明しておかないと,昨年は掘り出す役まで担わされ大変でしたので,今冬は現場でちゃんと説明を。それでも春になると既に芽が出始めた可愛そうな貯蔵野菜を三分の一近くは処分することに。

| 野菜の種類 | 保 存 法 |

| サツマイモ,ショウガ | 貯蔵適温13℃=収穫して1㍍以上の深い穴(サトイモよりも-30cm)に埋める |

| サトイモ | 貯蔵適温7~10℃=収穫して50㌢以上の深い穴に埋める |

| シュンギク | 不燃布のべた掛け |

| ダイコン | 収穫して深い穴に埋める |

| チンゲンサイ | 不燃布のべた掛け |

| ハクサイ | 暖では畑で頭をしばる(寒地では収穫し新聞紙で包み屋内で) |

| キャベツ | 耐寒性品種は霜にあたると甘味が増してくるのでそのまま畑に |

| ホウレンソウ,タアサイ,コマツナ | 不燃布のべた掛け |

| ニンジン | 抜かずに土寄せして肩を隠す |

| ゴボウ,やまいも | 抜かずに春先まで畑に |

※一昨年の『やさい畑』冬号と『現代農業』の「あっちの話」には,本市の長沼清さんのサツマイモガ腐らない防空壕(戦後70年経過した)を転用・活用された横穴式貯蔵法が掲載されていました。

※一昨年の『やさい畑』冬号と『現代農業』の「あっちの話」には,本市の長沼清さんのサツマイモガ腐らない防空壕(戦後70年経過した)を転用・活用された横穴式貯蔵法が掲載されていました。

※『やさい畑』2011年冬号の特集記事として「農家に教わる秋冬野菜の保存法」が掲載されており,平成24年の冬に収穫したゴボウ・ハクサイ・ジャガイモ・サトイモ・サツマイモ・ショウガ・ネギは同書のベテラン先輩有機農家の示唆を参考として,土をこれまでよりも多く寄せたり・土中に貯蔵穴を掘ったり・建物内の冷暗所で保存したりして,南国鹿児島でも4℃まで気温が下がり霜が降りたりして寒い平成25年の睦月(1月中旬)の中,畑の一隅からちょこちょこ掘り出し,鮮度が保持された野菜を美味しく食しています。

※『やさい畑』2015年冬号に特集記事として「農家の知恵に学ぶ簡単・便利/秋冬野菜アイデア保存術」には,従前の畑に埋めたり冷蔵庫で貯蔵する方法に替わる,手軽な保存アイデアとして,発砲スチロールの魚箱に入れて保存する方法が,イモ・ゴボウ・ニンジン・ダイコン・サトイモの貯蔵方法として紹介されていました。

※平成28年12月4日の『赤旗日曜版』の「くらし彩々/手作り菜園」にサツマイモ・サトイモの冬場の保存に関し 「根菜類の貯蔵法 土中に保存し春まで」の記事を見つけましたので,PDF版に編集し掲載しました。

「根菜類の貯蔵法 土中に保存し春まで」の記事を見つけましたので,PDF版に編集し掲載しました。

参考文献:『やさしい家庭菜園』(家の光協会),『おいしく長く楽しめる!収穫野菜の保存レシピ』(ナツメ社)

鳥(獣)害を防ぐには

キャベツやハクサイの苗を定植作業中,痛くなった腰を伸ばした視線の先に,冬を迎え渡り鳥が電線にとまり羽根を休めているのを,「どこから飛んで来たの?お疲れさん!」までは,風流に解し結構なのですが,彼女たちが南に戻る1月末から2月になると飛行禁止区域を無視し,数十羽も群れをなして飛来し,葉をついばんでしまい台無しに。

そこで市立図書館から借りてきた「鳥害の防ぎ方」・「カラス」を読む中,「現代農業」と「やさい畑」から来春には,我が畑の野菜からは,鳥害を発生させないようにと学習してみますと,

野菜では,播種・出芽期にハトやスズメなどの被害を受けることがあるが,主なものはカラスやヒヨドリによる果菜類の成熟期とヒヨドリによる葉菜類その他に対する葉の被害だそうです。

播種・出芽期の被害に対しては,ホームセンター等で販売している鳥害対策用の防鳥テープやビニール袋などの追い払いで防ぐことができます。被害が大きな場合は,防鳥網で覆うことも必要かもしれません。

果菜類では,トマトがヒヨドリとカラスによって被害を受けます。また,夏場には,スイカやトウモロコシがカラスによって大きな被害を受けます。この被害を防ぐためには,テグスを張ったりしますが,有効な手段は今のところありません。

葉菜類の被害は,主として冬期間のヒヨドリによるものです。キャベツ,ハクサイ,レタス,ホウレンソウ,コマツナなどの葉が狙われます。特にキャベツやレタスでは,結球前では葉が食べられ,結球し始めると玉の部分がつつかれます。この頃はまだ葉がやわらかいためか,ヒヨドリは好んで食害するようです。玉の部分は生長するにつれ,つつかれた被害も大きくなり,商品価値はまったくなくなります。

葉菜類の被害は,主として冬期間のヒヨドリによるものです。キャベツ,ハクサイ,レタス,ホウレンソウ,コマツナなどの葉が狙われます。特にキャベツやレタスでは,結球前では葉が食べられ,結球し始めると玉の部分がつつかれます。この頃はまだ葉がやわらかいためか,ヒヨドリは好んで食害するようです。玉の部分は生長するにつれ,つつかれた被害も大きくなり,商品価値はまったくなくなります。

冬の期間のヒヨドリは,吹き流しや遭難声である程度の期間は追い払うことは可能ですが,冬中続く被害を追い払い法だけで回避することは難しく,防鳥網に頼らざるを得ないのが実情です。

野菜の食害の5割を占めるカラスに関し,我が国の代表的カラス研究者の杉田昭栄先生は,『カラス 面白生態とかしこい防ぎ方』(農文協)の中で,鳥類の中で“頭の良さ”を司る大脳が飛びぬけて大きく,犬よりも大きい脳化指数を持っており,「人の顔を見分ける」「ゲームやルールも覚える」「数も数えられる」「もしかしたら言葉も持っている」「親から学ぶ」とカラスの記憶・学習能力を評価されていますし,「飛ぶのも上手」「何でも見破る眼」「どんなものでも食する」「鼻は利かない」と身体能力を分析され,カラスの一日は,朝早くねぐらを時差出勤で出勤し,行動圏は5~10㎞で日没近くになると「♪カラストと一緒に帰りましょう」の唱歌同様に集団をつくってねぐらにご帰宅されます。

野菜の食害の5割を占めるカラスに関し,我が国の代表的カラス研究者の杉田昭栄先生は,『カラス 面白生態とかしこい防ぎ方』(農文協)の中で,鳥類の中で“頭の良さ”を司る大脳が飛びぬけて大きく,犬よりも大きい脳化指数を持っており,「人の顔を見分ける」「ゲームやルールも覚える」「数も数えられる」「もしかしたら言葉も持っている」「親から学ぶ」とカラスの記憶・学習能力を評価されていますし,「飛ぶのも上手」「何でも見破る眼」「どんなものでも食する」「鼻は利かない」と身体能力を分析され,カラスの一日は,朝早くねぐらを時差出勤で出勤し,行動圏は5~10㎞で日没近くになると「♪カラストと一緒に帰りましょう」の唱歌同様に集団をつくってねぐらにご帰宅されます。

スズメ目・カラス科に分類されるカラスは,世界中に約40種類がおり,日本には5種類がいて,日々見かける身近なカラスは,ハシブトガラスとハシボソガラスで,見た目は真っ黒で大きさもそう変わらない中,次のような特徴があるそうです。

■ ハシブトガラス

体重は550~750g,翼開長は約1m,クチバシが顔面から大きなバナナのように突き出し,先端が鋭くなっています。長さは5~7cmほどです。日本中どこでも見られますが,あまりいなかった農村部にも最近はよく見かけるようになりました。逆に,都会で見かけるのはほとんどがこのハシブトガラスです。

鳴き声はカア~カア~と比較的澄んだ音です。狙ったエサまで一気に行き,地面を歩くときは,足を揃えピョンピョンと歩行し,何でも食べる雑食屋ですが,どちらかというと肉を好みます。それで野鳥のヒナや卵を食べたりします。産卵数は3~5個です。

■ ハシボソガラス

体重は320~690gで,体はハシブトガラスよりひと回り小さく,クチバシも4~5cm程度です。形も一般の小鳥のようで,ハシブトガラスほどの凄みはありません。こちらのカラスも日本中どんなところでも見かけます。しかし,一般には農村部に多く棲息します。そこで,エサもカエルや虫などの小動物,木の実や,畑作物のタネや芽などを好んで食べます。道路にクルミを置き,草にひかせて割るカラスはこのハシボソガラスです。

ガア~ガア~と濁った声で鳴くのが特徴で,しかも体全体で,力を振り絞るように頭を大きく前後させながら力いっぱい鳴きます。産卵数はハシブトガラスと同じ3~5個です。遠くに着地しトコトコ2本歩行で新入してきます。

ハシブトガラスとハシボソガラスの区別は,姿かたちや鳴き声でだいたいわかりますが,行動パターンも若干異なります。農村で,作物を植え付けて間もない畑やイネを刈り取ったあとの田んぼでお尻をふりふりノコノコ歩くカラスは,たいがいがハシボソガラスです。このカラスは,木の実や畑のタネなどをよく食べます。またカエルやミミズなどの地中の小さな虫も大好きです。タネをほじくったり,小さな虫を探すので,そんなモンローウオークのような歩き方をします。トラクターで耕すあとや放牧地で牛の歩くあとをついて行くのも,このカラスです。牛が歩いた跡は士が掘られて,工サも見つけやすいのです。

ハシブトガラスとハシボソガラスの区別は,姿かたちや鳴き声でだいたいわかりますが,行動パターンも若干異なります。農村で,作物を植え付けて間もない畑やイネを刈り取ったあとの田んぼでお尻をふりふりノコノコ歩くカラスは,たいがいがハシボソガラスです。このカラスは,木の実や畑のタネなどをよく食べます。またカエルやミミズなどの地中の小さな虫も大好きです。タネをほじくったり,小さな虫を探すので,そんなモンローウオークのような歩き方をします。トラクターで耕すあとや放牧地で牛の歩くあとをついて行くのも,このカラスです。牛が歩いた跡は士が掘られて,工サも見つけやすいのです。

こうしたハシボソガラスに対してハシブトガラスの場合は,木の上か電柱の上から工サを見つけて舞い降りるので,歩くといってもそう長い距離を歩くことはありません。そして工サを見つけてくわえるとすぐ木の上に戻り,そこで工サを食べます。

また,鳴くときの姿勢も,ハシボソガラスが体を前後に激しく揺するのに対し,ハシブトガラスは姿勢を保ったまま,カア~カア~という声にあわせて尾を真下に下げる動作をします。このへんも両者を区別するポイントです。

このほかでは,ハシボソガラスは飛来して電柱などに止まった際,具合悪そうに羽を何度か折りたたむ仕草が特徴的です。

カラスの鳴き声に秘められたメッセージ 出典:『やさい畑』(2019年春号/ここまでわかった!カラスのおもしろ生態)

人の耳では聞き分けにくいが,カラスの鳴き声(ハシブトガラス)には,たくさんのパターンがあり,仲間同士会話を交わしていることがわかっています。

「アッアッアッアッ」=ご馳走を見っけ!

餌を見つけると,短い声を繰り返し仲間に知らせます。警戒時と同じパターですが,声の調子が軽やか。

「アーッ」=おはよう!ご飯食べた?

「アーッ」と尻上がりに一声鳴き,繰り返しがなく,声の調子が優しげ。エサ取りが一段落して複数でいるとき1羽が鳴くと,複数羽が返す。

「ゴワァッ,ゴワァッ,」=苦しい!助けて!

猛禽類に襲われた時などは,濁った声を喉で転がすように鳴く。

「クワァッ,クワァッ,クワァッ」=気をつけろ 危ないぞ! コノヤロー!

警戒時は,ケンカの時より短いリズムで,より強い調子で鳴く。警戒度合いが強まる程一声鳴きが短く,繰り返す回数が増える。

「グワァー,グワァー」「グワァー,グワァー,グワァー」=それ以上は近づくな!

濁りのある声を力強く繰り返す。子育ての時期によく聞かれる。

■ ヒヨドリ

全長約28㌢,翼を広げた長さは約40㌢,体重は70~90㌘で,スズメやハトの昼間的な大きさで,害虫のいない冬の畑に行ってみたらキャベツやハクサイの結球部がボロボロに食い荒らされていたら犯人は間違いなくヒヨドリ。被害は寒気を迎え甘味の増す1~2月のアブラナ科野菜に集中し,身軽で口ばしの破壊力は強く,頭のいいカラスに効いたテグス防除方法が通じない事もあり,器用な口ばしから菜園を確実に護るには,費用対効果面から植え付け面積に合わせ防鳥ネット(目合い3㌢で口ばし届かないよう野菜とネットの間をあける)で覆うか,ネット袋(値段の安価なメッシュ状のタマネギ袋)で一つずつ覆う対策が効果的と,ヒヨドリ対策が『やさい畑』2014年冬号の「畑の狼藉者」に紹介掲載されていました。

全長約28㌢,翼を広げた長さは約40㌢,体重は70~90㌘で,スズメやハトの昼間的な大きさで,害虫のいない冬の畑に行ってみたらキャベツやハクサイの結球部がボロボロに食い荒らされていたら犯人は間違いなくヒヨドリ。被害は寒気を迎え甘味の増す1~2月のアブラナ科野菜に集中し,身軽で口ばしの破壊力は強く,頭のいいカラスに効いたテグス防除方法が通じない事もあり,器用な口ばしから菜園を確実に護るには,費用対効果面から植え付け面積に合わせ防鳥ネット(目合い3㌢で口ばし届かないよう野菜とネットの間をあける)で覆うか,ネット袋(値段の安価なメッシュ状のタマネギ袋)で一つずつ覆う対策が効果的と,ヒヨドリ対策が『やさい畑』2014年冬号の「畑の狼藉者」に紹介掲載されていました。

なお,平成26年12月13日(土)/南日本新聞には「ヒヨドリ被害農作物対策を 鹿県呼び掛け」とのベタ見出しで,

鹿児島県は12日,昨年よりヒヨドリが多く見られるとして,農作物への注意を喚起した。目の細かい防鳥網の設置や,餌となる生ごみなどの放置を避けるよう呼び掛けている。県農村振興課によると,ヒヨドリは北薩や大隅で多い。甘いものを好むため,温州ミカンなど,収穫を控える果樹への被害が懸念される-との報道が。

※平成27年2月23日から我がこざ園へは,南帰行途中に飛来したヒヨドリの襲来を確認し,キャベツ・のらぼう菜・タアサイへ・ブロッコリー・フダンソウに食害を確認し,慌てて防鳥ネットの代わりに寒冷紗・不燃布で覆って対策を。なお,ツバメの飛来を初見した3月22日を境に,ようやくヒヨドリも南帰行したようで姿を見かけなくなりほっとする。

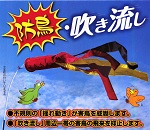

また,平成30年の1月中旬からは,南に帰るのを忘れ地鳥となって裏山に住み着いたヒヨドリが,単体ながら里に降りてき小菜園に姿を見せるようになったので,右写真にある「カー助」を膨らまし棒の先に吊るしてキャベツ畝に設置しましたが,2月末から南に下る際に群れで訪れるヒヨドリの大群による食害対策としては,「カー助」数個の脅しだけでは防げませんので,葉物野菜の畝全体を防鳥ネットや寒冷紗を被せて防ぐしか対策は無いようです。令和3年1月からは,ヒヨドリの南下襲来に備え右上写真にある6本の吹き流しの不規則な揺れ動きが害鳥を威嚇し,吹き流し周辺一帯の害鳥の飛来を抑止する「防鳥・吹き流し」を,キャベツほ場に「カー助」に加え新たに設置しました。

ヒヨドリ 益鳥と害鳥の両面性

鹿児島では以前,焼酎のさかなとして食されることもあった。その後長らく保護鳥だったが,農業被害がひどくなり1994年からは狩猟鳥。農作物被害は年によって変動するがハト,カラス,スズメ,ムクドリ,カモ類などとともに“悪者”の筆頭に挙がる。ただ有害烏の側面だけでなく,害虫などを食べてくれる益鳥であることも忘れてはならない。

子育て期間にあたる春から夏は昆虫類などの動物食がメインになるが,冬場は植物食が中心。カキ,ミカンなどの果実,キャベツ,ハクサイ,ブロッコリーなどの野菜のほか,桜の花や花の蜜も好んで食べる。体長は28㌢ほど。

平地と山地間の短い距離を移動するものと北の地方から南の地方へ長距離の渡りをするものがいる。スズメやカラスがいないような離島にもいて,日本で最も広範囲に見ることができる種の一つ。国外ではサハリン,朝鮮半島南部,台湾,東南アジアなどで見られる程度で,世界的には局所分布する珍しい鳥。 令和3年11月13日/南日本新聞『かごしま鳥紀行』

※『家の光』2010年8月号には,「みんなで畑を守れ 必見の鳥獣害対策」が,『やさい畑』2010年夏号には,「あの手この手の鳥害対策」と,それぞれの対策が紹介されていました。

※『家の光』2010年8月号には,「みんなで畑を守れ 必見の鳥獣害対策」が,『やさい畑』2010年夏号には,「あの手この手の鳥害対策」と,それぞれの対策が紹介されていました。

※農林水産省HP内鳥獣被害対策コーナーの野生鳥獣被害防止マニュアルー鳥類編(平成20年3月版)では,鳥類の基礎知識・被害防止対策・被害対策の取組事例・関係資料がPDF版で紹介されていました。

※平成23年10月4日と12月6日の南日本新聞にカラス研究の第一人者である宇都宮大学農学部の杉田昭栄先生の研究で,カラスが「数の大小を認識/人と同じ思考か」,「一年後も色を覚えている/記憶は人間以上?」との興味深い研究成果の発表記事が掲載されていましたので, 同2編の記事をPDF版で。

同2編の記事をPDF版で。

※『家の光』2012年10月号の「菜園メモ」には,「鳥獣害から菜園を守る」が掲載されていました。

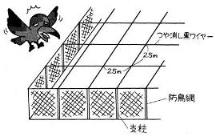

※『現代農業』の平成24年12月号の記事の中に,山梨県総合農業技術センターの本田剛氏の「カラスよけには,キラキラワイヤーよりも つや消し黒ワイヤー」右図の実証実験結果の紹介がありました。

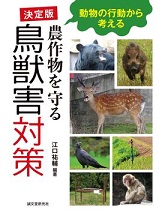

参考文献:『鳥害の防ぎ方』藤岡正博・中村和雄共著(家の光協会),『カラス おもしろ生態とかしこい防ぎ方』杉田昭栄著(農文協),『最新の動物行動学に基づいた動物による農作物被害の総合対策』江口祐輔監修(誠文堂新光社),『鳥獣害ゼロへ!─集落は私たちが守るッ』日本農業新聞取材班著(こぶし書房),『本当に正しい鳥獣害対策Q&A』(誠文堂新光社),『現代農業』(平成30年5月号),『農家が教える鳥獣害対策 あの手 この手』(農文協),『やさい畑』(2019年春号/賢いカラスの追い払い方)(家の光協会),『実践事例でわかる獣害対策の新提案』(家の光協会),『動物の行動から考える決定版 農作物を守る鳥獣害対策』(誠文堂新光社)

平成22年10月8日(金)の南日本新聞・くらし面の

平成22年10月8日(金)の南日本新聞・くらし面の 『晴耕雨悦』に,私のスイカ畑と一緒のスイカをタヌキ?に荒らされた模様が東串良町出身の作家・木村幸治氏の随筆で紹介されていましたので記事を掲載いたします。

『晴耕雨悦』に,私のスイカ畑と一緒のスイカをタヌキ?に荒らされた模様が東串良町出身の作家・木村幸治氏の随筆で紹介されていましたので記事を掲載いたします。

平成21年は,7月19日の朝(父の命日に墓前にあげる予定)にカラスの被害に遭い,平成22年こそはと思って遅ればせながら6月8日に小玉スイカの苗を購入し植え付け,日々生長を楽しみにしていたスイカが最初の被害を被ったのは,8月7日の朝,子供会の夏季ラジオ体操に出かける前の見回りでは,被害はなかったものの,帰宅後の見回りではカラスの餌食に。慌てて防鳥ネットを張ったのですが,その後,8月19日には,残りのスイカ全部が見事にタヌキの被害に遭い,まともには1個も収穫できず,鳥獣の食害に対し腹立たしく,即日被害に遭ったスイカ畑は,見たくもなく即耕耘し,石灰を撒き整地し,その後には,ゴボウの種を播きました。父の墓前にと毎年,電気牧柵で囲い栽培した大きなスイカを届けてくれているさつま町山崎の従兄も,高齢になり平成25年夏に届けてくれた際に,「これが叔父さん叔母さんの仏前にあげる最後のスイカ」だと言っていましたが,平成26年も近所に住む甥便で今夏も2回にわたり届けてくれました。

なお,平成25年は,購入した苗を隠すように植え付け生育を見守ってきましたが,カラスではなく,ムジナに最後の段階で見事に失敬されてしまい,平成26年からは,天上からのカラス,地上からのムジナの鳥獣害から収穫直前の被害を防ぐ対策として,竹支柱で作った三角屋根に蔓を伸ばした空中栽培で,小玉スイカの栽培に挑戦し,辛うじて被害に遭わず口にできるようになっています。

※我が自治会内のタヌキ交通死亡事故視認状況報告=平成22年は2体,平成23年は1体。平成24年は1体。平成25年は0体。平成26年は0体。

鳥獣農林業被害 集落ごとの対策が重要

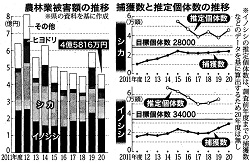

2012年度に鹿児島県内で発生した鳥獣による農林業被害が,前年度比26%増の8億1千万円に上ることが県の調査で分かった。ヒヨドリ被害の急増に加え,シカ被害が増えたことが要因で,被害額は過去8年間で最悪だった。

県内の鳥獣による農林業被害は,05年度に5億8100万円だったが,07年度は4億7700万円まで減少した。しかし,その後は増加傾向にあり,10年度は7億6200万円に急増した。12年度に10年度を超える8億円台の被害を出したのは残念である。鳥獣による被害は農作物などの出荷額減少につながるだけでなく,農家の営農意欲減退を招き,結果的に耕作放棄地が増えるなどの副作用をもたらす。数字に表れる以上に被害は深刻である。

県は農地や集落に電気柵などの設置を進めている。被害にあった農家,林業者は,個人の鳥獣被害防止対策では限界があることを認識し,集落ぐるみの対策で被害を防ぐ工夫を重ねてほしい。

県は農地や集落に電気柵などの設置を進めている。被害にあった農家,林業者は,個人の鳥獣被害防止対策では限界があることを認識し,集落ぐるみの対策で被害を防ぐ工夫を重ねてほしい。

12年度の農林業の鳥獣被害額は農業関係が6億8600万円(前年度比32%増),林業関係が1億2300万円(同3%増)で,農業関係が85%を占めた。農業被害が急増したのは,11年度に2300万円だったヒヨドリの被害が12年度は1億4千万円と6倍に達したためだ。ヒヨドリは10年度も2億3100万円と大きな被膚を出している。抜本的な対応策の確立が重要である。

見逃せないのは獣類の被害が増えている点だ。イノシシ被害は2億5500万円で前年度比3.3%増だったが,シカは2億7300万円で21%も増えた。サルを含めた獣類の被害額は6億300万円で全体の74%を占める。

県内では,08年2月に施行された鳥獣被害防止特別措置法に基づき,県内43の市町村のうち,被害がある38市町村すべてが「被害防止計画」を策定し,具体的な被害防止対策に取り組んでいる。だが,「鳥獣被害対策実施隊」を設置したのは,13年4月末現在で29市町村である。被害のある全市町村で結成が急がれる。

姶良市蒲生町柊野地区では,10年度に獣類被害が45万円あったが,集落全体でやぶを払い,侵入防止柵を設置した結果,12年度はほとんどなくなった。他集落もこうした事例を参考にしてほしい。県内の耕作放棄地は11年度で1万8600㌶に達し,全国一多い。これ以上,放棄地を増やさないためにも,農家の生産意欲を減退させる鳥獣被害の根絶は重要である。農業,林業が力を合わせた抜本的対策の構築が重要である。

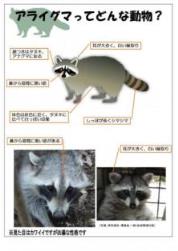

※平成27年6月11日の南日本新聞に 「アライグマか目撃情報続々 タヌキ・アナグマと酷似 多い見間違え」の見出しで,鹿県内で特定外来生物のアライグマが確認されたとして同小動物の特徴等(①顔つきはタヌキやアナグマに似ている ②耳が大きく白い縁取りがある ③鼻筋に黒い線がある ④体色は灰色に近く,タヌキに比べ白っぽい ⑤尻尾が長く5~6本のしま模様がある ⑥足あとは人間の子どもに似ている)が県のHP上で公開されており,周知用のチラシも掲載されていました。被害例としては,ミカンの皮を剥いて食べたり枝ごともぎ散って食べたり,スイカは中身だけをくり抜いて食べるなどの悪戯事例が紹介掲載されていました。

「アライグマか目撃情報続々 タヌキ・アナグマと酷似 多い見間違え」の見出しで,鹿県内で特定外来生物のアライグマが確認されたとして同小動物の特徴等(①顔つきはタヌキやアナグマに似ている ②耳が大きく白い縁取りがある ③鼻筋に黒い線がある ④体色は灰色に近く,タヌキに比べ白っぽい ⑤尻尾が長く5~6本のしま模様がある ⑥足あとは人間の子どもに似ている)が県のHP上で公開されており,周知用のチラシも掲載されていました。被害例としては,ミカンの皮を剥いて食べたり枝ごともぎ散って食べたり,スイカは中身だけをくり抜いて食べるなどの悪戯事例が紹介掲載されていました。

※平成28年10月6日の南日本新聞に 「10年間で40倍超 アナグマ捕獲 鹿県急増 農作物へ被害 食肉に加工も」の見出しで,我が小菜園では夏場はスイカを失敬し,9月以降はミミズを捕獲するためか土寄せした野菜の根元を鼻で掘り起こしたり,せっかくきれいに畝上げした上に足跡を毎晩残して立ち去っている「むじな」=アナグマに関する鹿県内の状況が報じられていましたのでPDF版に編集して掲載。

「10年間で40倍超 アナグマ捕獲 鹿県急増 農作物へ被害 食肉に加工も」の見出しで,我が小菜園では夏場はスイカを失敬し,9月以降はミミズを捕獲するためか土寄せした野菜の根元を鼻で掘り起こしたり,せっかくきれいに畝上げした上に足跡を毎晩残して立ち去っている「むじな」=アナグマに関する鹿県内の状況が報じられていましたのでPDF版に編集して掲載。

※市から自治会を通じ全世帯に配布される「広報さつませんだい」の平成29年1月10日号のお知らせ欄に我が小菜園から北に10㌔離れた場所での事案として,次の記事を見つけました。

■特定外来生物アライグマについて

本市では,特定外来生物に指定されているアライグマと思われる小動物が,陽成町旧下大迫自治公民館付近の水田や城上町今寺橋付近で目撃されています。北米原産のアライグマは,愛くるしい外見とは逆に凶暴な性格です。繁殖性も高く,住み着いた地域周辺の農作物に被害をもたらすほか,生活環境,生態系への影響も懸念されます。

このため県や市では,現在アライグマの情報を広く集めています。お住まいの地域周辺でアライグマを見かけた際は,連絡先まで情報をお寄せください。

〇尾は長く(20~41㌢程度),リング状のしま模様 〇眉間に黒い筋,目の周りのマスク模様は大きい 〇足跡は5本の指がはっきり分かれ,人の手に似る 〇かかとまで地面に付けて歩く

〇全体的に白っぽい,足は白い部分が多い 〇ヒゲは白く目立つ 〇耳は大きく白い縁取り

【連絡先】県庁自然保護課野生生物係099(286)2616 北薩地域振興局林務水産課(25)5509 本庁林務水産課林業振興G(内線4271)

我が小菜園を荒らす獣対策は

私の小菜園での獣食害としては,6月以降には防獣ネットで囲んだトウモロコシの裾から侵入し,7月以降には空中栽培で生育中の低いカ所に実を着けた小玉スイカに手を伸ばし。まだここまでは許容範囲でしたが,10月以降にはネギと自然薯の根元を毎晩のごとく。そしてかんしゃくがついに切れたのは,スローライフを標榜する中にあって10月中旬以降になって北海道が夏場の台風襲来で出荷用の種ジャガイモが全滅し,ようやく入手した種芋を植え付けた秋ジャガイモの畝を全面掘り返し,まだ肥大していない子芋が掘り出されるまでの被害に遭ったことです。

私の小菜園での獣食害としては,6月以降には防獣ネットで囲んだトウモロコシの裾から侵入し,7月以降には空中栽培で生育中の低いカ所に実を着けた小玉スイカに手を伸ばし。まだここまでは許容範囲でしたが,10月以降にはネギと自然薯の根元を毎晩のごとく。そしてかんしゃくがついに切れたのは,スローライフを標榜する中にあって10月中旬以降になって北海道が夏場の台風襲来で出荷用の種ジャガイモが全滅し,ようやく入手した種芋を植え付けた秋ジャガイモの畝を全面掘り返し,まだ肥大していない子芋が掘り出されるまでの被害に遭ったことです。

許しがたい食害をもたらす小動物=むじな(アナグマ)は,小菜園に面した裏の市道に設置された側溝を寝床としており,お隣の雨水流入溝との間から毎晩出没することまで把握し,出入り口を板切れで閉鎖してみましたが,側溝上を通過する車の車輪で踏み割られてしまうため,同カ所への進出防止閉鎖板の設置を諦めざるを得なくなる中,平成27年までは夏場のトウモロコシとスイカ食害で止まっていたのが,平成28年になって秋以降も出没し,ミミズを捕食するため鼻や手を使って土を掘り起こし,朝方同痕跡を発見しては,悪戯か所を「またか?」と舌打ちしながら掘り起こし土を戻す作業を繰り返してきましたが,家庭菜園の各種管理グッズを取り扱う市内のホームセンターの新聞折り込みチラシに「ハクビシンなぜ逃げる」を見つけ,ハクビシンに効くならアナグマにも効果が期待できるのではと早速同店舗の展示商品を見学に。先客のご夫婦が「わなで捕まえられないのに,こんな色物で防げるのやら?」と言って立ち去られましたが,市立図書館から借りて読んだ「最新の動物行動学に基づいた動物による農作物被害の総合対策」(誠文堂新光社)で紹介されていた 「ハクビシン,アライグマ被害防止柵 埼玉方式『白落くん』」設置は大げさすぎるし,わなを購入するとなれば9千円から2万円もするし,既にわなを設置している近所の見習い農家仲間が設置したわなでの捕獲効果なしとの報告を受ける中,わな狩猟免許を持たない中,狩猟免許を持っている職友に捕獲後の処理を尋ねたら「川内川に持っていって潰しておけば!」とのそっけない教示があったが,小菜園出没の小動物との共存・共生の観点から獣の忌避効果(臭い・色・揺れ)をもって畑への侵入を防ぐTYN害鳥獣対策研究会(新潟県三条市)の吊り下げシ-ト(右上写真)を購入し設置しました。激辛シートの効果は1年間で6枚シート入りで2,672円の商品です。なおシートの設置に合わせ,夜間になったら自動で点灯するソーラーライトも買い求め建て込み,結果として平成28年は秋ジャガイモ畝を掘り荒らす小動物からの被害を防ぐことができました。

「ハクビシン,アライグマ被害防止柵 埼玉方式『白落くん』」設置は大げさすぎるし,わなを購入するとなれば9千円から2万円もするし,既にわなを設置している近所の見習い農家仲間が設置したわなでの捕獲効果なしとの報告を受ける中,わな狩猟免許を持たない中,狩猟免許を持っている職友に捕獲後の処理を尋ねたら「川内川に持っていって潰しておけば!」とのそっけない教示があったが,小菜園出没の小動物との共存・共生の観点から獣の忌避効果(臭い・色・揺れ)をもって畑への侵入を防ぐTYN害鳥獣対策研究会(新潟県三条市)の吊り下げシ-ト(右上写真)を購入し設置しました。激辛シートの効果は1年間で6枚シート入りで2,672円の商品です。なおシートの設置に合わせ,夜間になったら自動で点灯するソーラーライトも買い求め建て込み,結果として平成28年は秋ジャガイモ畝を掘り荒らす小動物からの被害を防ぐことができました。

平成29年8月号『広報さつませんだい』の7面に「市民みんなで防ぎましょう! 有害鳥獣駆除」の見出しで,

平成29年8月号『広報さつませんだい』の7面に「市民みんなで防ぎましょう! 有害鳥獣駆除」の見出しで,

市内では,イノシシ,シカ,サルやカラスなどの有害鳥獣による被害が増加しています。被害防止のポイントを学び,有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりに取り組みましょう。

①「寄せ付けない」ための取り組み 被害増加の最大の原因は,知らず知らずのうちの「餌付け」です。「餌付け」に相当する行為を見直し,寄せ付けない環境をつくりましょう。

②「侵入を防止する」ための取り組み 一般的には,有害鳥獣は臆病で人を恐れます。その性質をうまく利用したのが「緩衝帯」です。

③「個体数を減らす」ための取り組み 被害拡大を防ぐために、地域の猟友会の協力を得て、有害鳥獣の駆除を実施しています。捕獲にのみ頼るのではなく,野生鳥獣を見掛けたら必ず追い払うようにしましょう。集落・市民ぐるみの追い払い活動の取り組みが,より効果的な被害防止につながります。―との記事が掲載されていました。

因みに平成29年は,防獣ネットで囲み,合わせて激辛シートを吊るした効果で数年ぶりにトウモロコシの収穫が楽しめましたし,小玉スイカも収穫できました。(空中栽培で生育した小玉スイカは,地上部に近く手が届く高さに実を着けたのは,引きずり降ろされて食害に遭いましたが,これは獣との知恵比べを繰り返しながら共存・共生していくという我が小菜園の観点から許容の範囲とし,裏の市道で交通事故に遭いお陀仏となっていたアナグマの死骸1体には,憎き相手ながら手を合わせ新聞紙に包み燃えるゴミとして処分を)

また,夜行性の獣なのに夏場日中出没した際は,休憩所で一服中に目が合い,ほ場周囲に巡らしたU字溝まで追い込み両側をブロックで閉鎖し捕獲できたと喜んだものの,U字溝は径20㌢のパイプで埋め立て宅地の都市下水路につながっており逃げられてしまいました。

令和元年の11月には,自治会便りと自治会放送から「屋外に野菜を置かないように」との注意放送がありましたが,最初は400㍍離れたカ所での食害発声でしたが,11月末には130㍍離れたほ場にまで猪が出没し秋ジャガイモ畑が,鹿児島弁で言う「ちりんガラッと」猪に荒らされる事案が発生,猪の目撃情報も。この歳になるまで我が郷中内の畑にまで猪が出没したことはなかったのですが,TVニュースによると全国的に猪が住宅地にまで出没するようになってきているようですね。

令和2年1月9日の南日本新聞には,「年明け直後“お役御免”のイノシシ 青信号の横断歩道渡る 帰る途中?マナー守って感心」の見出しで天大橋先の住宅街の市道上で横断歩道を渡るイノシシの写真が読者の投稿で記事になっていましたが,1月10日に回覧板で届いた『国分寺自治会便り』には,昨年11月以来郷中内に出没し秋ジャガイモ畑を荒らしていた猪が,市の林務水産課が隣接の下台自治会内にある国指定史跡国薩摩国分寺跡史跡公園内に設置していた罠に,先月21日にかかっていたそうで,体重は40㌔もあったとか。この罠にかかった1頭だけで獣害が済めばよいのですが。

みんなで防ごう~農林作物への有害鳥獣被害~ 『広報薩摩川内』令和6年7月号vol.474

本市ではイノシシ、シカなどの鳥獣による農林作物への被害が依然として増えています。イノシシやシカなどが田畑へ侵入することで、農林作物の収穫量が減ったり、畦畔を掘り起こされたり崩されたりするなどの被害が深刻化しています。「収穫できない分はそのまま放っておこう」「柵を取り付けたから安心」「捕獲してもらえるから大丈夫」そう考えていませんか?

被害防止のポイントを理解し、鳥獣を寄せ付けない環境づくりに取り組みましょう。

対策1

【寄せ付けない】ための取り組み

●収穫しない野菜や果物を放置しない

●収穫せず放置している果樹は伐採する

有害鳥獣に餌場を提供しないこと、人間は怖い生き物としっかり認識させることがとても重要です。

対策2

【侵入を防止】するための取り組み

電気柵を設置することで、電気ショックを与え、痛みにより柵は危険だと学習させることができ、農地への侵入を防ぐ効果があります。

対策3

【個体数を減らす】ための取り組み

●猟銃やわなによる駆除を実施

農林作物などの被害拡大を防ぐため、地域猟友会による、駆除を実施しています。

※わなや銃の取り扱いは免許取得が必要です。免許取得を希望される方は、間合先までご連絡ください。

市公式LINEを活用して鳥獣目撃の通報ができます

鳥獣などを目撃した際は、市公式LINEのメニュー内「もっと薩摩川内」の「市民通報レポート」から通報ができます。鳥獣以外にも、道路・河川の破損などに関する情報なども通報できますので、ご活用ください。

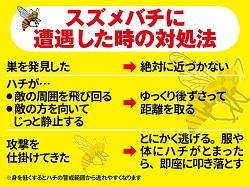

ハチの被害に遭わないために+ムカデ・マムシに咬まれたら

昨年も9月になってスズメバチ警戒をの新聞報道がありましたが,Xからお墓付近でスズメバチを見かけた,黒い衣服を着けていかないようにとの注意を受けました。昨年は,ご近所のご主人が草刈機を使っていたら,刈り払った蔓草の先の一ッ葉に巣を作っていたスズメバチに右腕を刺され,「何か薬はないですか?」と慌てて訪ねて見えたことがありました。

昨年も9月になってスズメバチ警戒をの新聞報道がありましたが,Xからお墓付近でスズメバチを見かけた,黒い衣服を着けていかないようにとの注意を受けました。昨年は,ご近所のご主人が草刈機を使っていたら,刈り払った蔓草の先の一ッ葉に巣を作っていたスズメバチに右腕を刺され,「何か薬はないですか?」と慌てて訪ねて見えたことがありました。

NHKTVの『ためしてガッテン』(平成21年9月30日放映)の「緊急報告!街の殺し屋スズメバチ被害急増中」の中での「スズメパテ対策の鉄則はこれ!」スズメパテに刺されないためにはどうしたらよいのか?で,同番組が徹底研究しまとめた鉄則としては,①見つけたら 低い姿勢で ゆっくり逃げろ ②一匹でも 攻撃受けたら 全力ダッシュ ③刺されたら 搾り冷やして 病院へ……でしたが,XがJA支所から購入してきた9月号の『家の光』の 「畑の情報便─不幸な“ハチ合わせにご用心”─」に,夏から秋は,スズメバチの繁殖期で攻撃性が高まり,毎年ハチに刺されて20人近くが死亡されているようです。先日はニュースで,山に入った子供達がハチに刺されたとの報道や,庭先の草取り中のご婦人が全身を刺されて亡くなっていたとの,いたましい事故が報じられており,皆さんの記憶にも新しいのでは。

「畑の情報便─不幸な“ハチ合わせにご用心”─」に,夏から秋は,スズメバチの繁殖期で攻撃性が高まり,毎年ハチに刺されて20人近くが死亡されているようです。先日はニュースで,山に入った子供達がハチに刺されたとの報道や,庭先の草取り中のご婦人が全身を刺されて亡くなっていたとの,いたましい事故が報じられており,皆さんの記憶にも新しいのでは。

お盆前にお墓道の草払い中に,汗の匂いに寄ってきた「虻蜂取らず」の諺にあるアブに刺されて3日間も手の甲を腫らしたことから,たかがハチとあなどることなく,農作業中のスズメバチ対策について,「泣きっ面に蜂」のような痛い思いをしないために同書の中で,30年近くスズメバチの研究に携わってこられた玉川大学農学部教授の小野正人先生の対応策(アドバイス)を学習してみました。

なお,スズメバチは,むやみに人を攻撃しないが,巣を守るために人を刺すのだそうです。

また,スズメバチのことをクマンバチと言うこともありますが,スズメバチが攻撃性が強いのに対し,クマバチは,黒くて丸っこくて羽音が強烈で獰猛なハチの印象がありますが,温厚な性格でひたすら花の蜜を求めて飛び回り,人様には関心を示さないハチです。

我が国に生息するスズメバチ

我が国に生息するスズメバチ

オオスズメバチ(体長27~38㍉),キイロスズメバチ(18~25㍉),ヒメスズメバチ(25~35㍉),コガタスズメバチ(22~25㍉),モンスズメバチ(20~28㍉),チャイロスズメバチ(17~25㍉),ツマグロスズメバチ(20~25㍉)

※身近なハチとして,軒下や植え込みにレンコンを切断したお椀方の巣を作るアシナガバチも気になりますよね。体長2㌢前後で足をぶらりと下げて飛び回りますが,スズメバチのような攻撃的性格のハチではなく,基本的にはおとなしい性格のハチで,巣を突いたりして刺激しない限り,人を攻撃することはありません。活動が鈍る夜間の時間帯に市販の殺虫剤で簡単に駆除できます。

Xから「アシナガバチが,軒下に巣を作っている」との相談を受けましたが,アシナガバチは毛虫などを食べる益虫で,巣を刺激したり,手でハチを払ったりしなければ,刺されることはないから心配しなくてよいと応えておきました。

アシナガバチに刺されると痛みと腫れを引き起こします。普通は数日で治りますが,ハチ毒のアレルギー体質になっている者は全身症状を起こすことがあり,注意が必要です。もし刺されたら,刺された部位を強くしぼり水で洗い傷口を冷やすと毒の体内への吸収を遅くすることができます。その上で,抗ヒスタミン軟膏かステロイド軟膏を患部に塗ってください。なお,アンモニアは効果はありません。東京都豊島区の公式HP内に「アシナガバチに刺されたら」の対処方法が掲載されていましたのでご覧ください。

スズメバ千に刺されても青柿があれば一安心

夏に活発になるスズメバチ。埼玉県三芳町に住む清水勇さんは,「もし刺されたとしても,青柿があればまったく腫れないよ」とにっこり。スズメバノチに刺されたら,熟していない青柿をもぎ取り,軽く踏んだり,皮を剥いたりして汁を出します。汁が滴る青柿を患部に押し当てて塗り込めば,痛みはスーツと引いていき,不思議と腫れないそうです。注意点は刺されてから30分以内に塗り込むことと,甘くないカキを選ぶこと。青柿でも,かじって甘ければ,効き目はありません。

以前,草むらのスズメバチの巣に気づかなかった友人が,うっかり巣を蹴ってしまい,何カ所も刺されてしまいました。清水さんが急いで青柿の汁を塗り込んであげると,痛みが引いて腫れずにすみ,友人にとても喜ばれたそうです。

「ハチに刺されやすい夏は,カキはまだ青くて渋いでしょう。うまいことできてるよねえ」と清水さん。なるほど,本当にそうですね。 『現代農業』(平成30年9月号「あっちの話」から)

◆スズメバチ同様に,農作業中に被害に遭うのがムカデに手足を咬まれる被害です。もしムカデに咬まれたら,先ず咬まれた傷口に毒爪が刺さって残ったままのようなら,この毒爪を毛抜きで取り除き,次にやけどをしない程度の熱い43℃以上の温水シャワーで患部を温め,シャンプーや洗剤で皮膚の表面をしっかり洗うことで毒性が弱まり痛みが消えます。間違っても冷やしては駄目です。

◆スズメバチ同様に,農作業中に被害に遭うのがムカデに手足を咬まれる被害です。もしムカデに咬まれたら,先ず咬まれた傷口に毒爪が刺さって残ったままのようなら,この毒爪を毛抜きで取り除き,次にやけどをしない程度の熱い43℃以上の温水シャワーで患部を温め,シャンプーや洗剤で皮膚の表面をしっかり洗うことで毒性が弱まり痛みが消えます。間違っても冷やしては駄目です。

※平成24年9月24日(月)の南日本新聞に 「スズメバチ警戒を 鹿県内の駆除相談 夏以降増加 刺激せず後ずさり 刺されたら即受診」の記事が5段見出しで掲載されていましたので。同記事をPDF版に編集して紹介します。

「スズメバチ警戒を 鹿県内の駆除相談 夏以降増加 刺激せず後ずさり 刺されたら即受診」の記事が5段見出しで掲載されていましたので。同記事をPDF版に編集して紹介します。

※平成25年10月7日の南日本新聞に 「完全防護 一気の勝負 スズメバチハンター」の見出しでハチの巣駆除業者の特集記事が掲載されていました。

「完全防護 一気の勝負 スズメバチハンター」の見出しでハチの巣駆除業者の特集記事が掲載されていました。

素人には難しいスズメバチハンターは鹿児島市の野村功策さんで,全身を覆う防護服を着用し,アルコール入りの袋で巣を一気に覆って根元を鋸で切り落として処分するという作業で,作業時間は2分程度。本業は運送業で,ハチの駆除に当たっては「ハチが好きで,本来は害虫を駆除する益虫。人間と共存していけるはず!」と複雑な心境で,駆除剤を使わず依頼を受けてはスズメバチの駆除に飛びまわっておられると記事には。

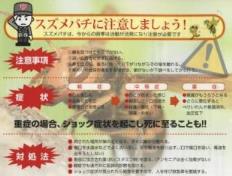

※前日,「非常に強い」と表現された台風24号が,県内では与論島や沖永良部では建物の全半壊被害をもたらしつつ東シナ海を足早に上陸することなく北上し,台風一過の上天気となった平成25年10月9日の夕刻,班長さんが「上陸すれば大変じゃったいどん台風が来んで良かったなぁー!」との挨拶とともに届けて頂いた『広報さつませんだい』10月号の中に,薩摩川内市消防局編集の『みんなの119』の記事に「スズメバチに注意しましょう! スズメバチは,今からの時季は活動が活発になり注意が必要です」として,

※前日,「非常に強い」と表現された台風24号が,県内では与論島や沖永良部では建物の全半壊被害をもたらしつつ東シナ海を足早に上陸することなく北上し,台風一過の上天気となった平成25年10月9日の夕刻,班長さんが「上陸すれば大変じゃったいどん台風が来んで良かったなぁー!」との挨拶とともに届けて頂いた『広報さつませんだい』10月号の中に,薩摩川内市消防局編集の『みんなの119』の記事に「スズメバチに注意しましょう! スズメバチは,今からの時季は活動が活発になり注意が必要です」として,

注意事項①巣を見つけても近づかない。 ②追い払おうとせずに逃げる。 ③身を低くし,後にゆっくり下がりながらその場を離れる。 ④草刈や伐採作業をする場合は,巣が無いか下調べをしてから行う。

軽 症=じんましん,全身のだるさ,息苦しさを感じる

中等症=のどが詰まった感じ,胸苦しさ・口の渇き,腹痛・おう吐・下痢・頭痛・めまい

重 症=意識がもうろうとなる,さらに悪化すると⇒けいれんや意識消失,血圧低下 ※重症の場合,ショック症状を超こし死に至ることも!!

対処法

●刺された場所が巣の近くなら,すぐに巣から離れる。

●傷口を水道水などでよく洗い流し,手で毒液を絞り出す。(ロで傷口を吸い,毒液を出そうとしない)

●患部に虫さされ薬(抗ヒスタミン剤)を塗る。(アンモニアは全く効果がない)

●軽症でも速やかに医師の診察を受ける。

●ショック症状が見られたら緊急を要するので,人を呼び救急車を要請する。

※「現代農業」平成27年4月号の「あっちの話 こっちの話」に虫刺されにパッチリ効く,ムカデ油と題した,次の投稿が掲載されていました。

※「現代農業」平成27年4月号の「あっちの話 こっちの話」に虫刺されにパッチリ効く,ムカデ油と題した,次の投稿が掲載されていました。

佐伯市に住む山本美枝子さんに,虫刺されの特効薬の作り方を聞きました。250ccほどのジャム瓶に,サラダ油を三分の一程度入れます。そこに,生け捕りにしたムカデを1~2匹入れるだけ。1カ月ほど置けば,ムカデ油の完成です。

ハチやアブに刺されたところにムカデ油を塗ると,見る見るうちに腫れが引き,痛みがスーッと治まるそうです。なかでも,ムカデに噛まれたときの効き目は抜群。捕獲に失敗して噛まれたとしても,ムカデ油があれば大丈夫。

「ムカデの毒が効くんだな。毒をもって毒を制すとはまさにこのこと」と美枝子さん。友達に作り方を教えてあげたところ,たいそう効いたと喜ばれたそうです。

この話をもとに,空瓶にサラダ油を8分目まで入れておいた容器を,庭先の何時でも手の届く範囲に生きたムカデを捕獲する前から準備しておき,手袋をはめた手で捕獲した小中四匹のムカデを,瓶の口から逃げないようにとサラダ油入りの瓶の中に注意しながら落とし込み浸けこんで,わが家でも右写真の「ムカデ油」をつくって,いつでもハチやアブに刺されたり,ムカデに噛まれても大丈夫なように準備してあります。

※林野庁のHP内に,我が国では,野外で作業する林業従事者はもとより,一般の人々も含めて全国で毎年20人強の方が蜂刺されで亡くなっています。「蜂刺され災害を防ごう」として,①蜂の攻撃の特徴 ②刺されたときの症状 ③蜂被害を防ぐには―が紹介されていました。

■マムシに咬まれた場合の応急処置=大概は人間の不注意によって発生します。水辺の草むらに不用意に踏み込んだり,岩の隙間に手をかけたり,落ち葉を手で払ったり…たまたまそこにマムシが潜んでいたら咬まれることがあります。

いずれにしても,マムシに咬まれないことが第一ですが,万が一にも咬まれた場合にはできるだけ早く病院で治療を受ける必要があります。

マムシ咬傷の応急処置としては「傷口を切開しない,強く縛らない,慌てない」ことが大事です。傷口を切開しても,傷の治癒に時間がかかるだけで,マムシ毒を排除する効果はあまり期待できないようです。せいぜい咬み傷周辺を指で強く圧迫して,血液とともに毒を絞り出すくらいが良いでしょう。

また以前は,傷口より心臓に近い部位を軽く縛ることが推奨されていましたが,現在では縛らない方が良いとされています。縛っても効果はほとんどなく,逆に出血毒を滞留させることで筋肉壊死をひどくさせるなどの悪影響が指摘されています。毒素の廻りはそれほど速くないので,まずは落ち着いて行動しましょう。周辺の人々の協力も得て,なるべく安静を保つようにして病院に行き治療を受けます。病院での治療は血清投与が中心になります。

かまれる人多い季節/「秋マムシ」に注意/田畑や郊外どこにでも生息/強毒,治療怠ると命の危険性

平成27年9月21日の南日本新聞『かごしま発』欄に 「秋マミシに注意」と題した記事が。

「秋マミシに注意」と題した記事が。

夏から秋にかけては毒蛇のマムシの活動期だ。この時季のマムシは「秋マムシ」とも呼ばれ,子をおなかに抱えた雌が日光を求め,道路などで目にする機会が増える。強毒を持ち,治療を怠ると死ぬこともある。稲刈りの季節を迎え,いっそうの注意が必要となる。医師からは,「噛まれたら救急車を呼んで病院で治療を。治療が遅れるほど腫れて,毒も回る」との注意が。

出典:『家の光』平成24年9月号

![]()

新聞情報から学ぶこと

毎朝届く新聞情報の市況欄に,南日本新聞を例に紹介しますと,「県内産地別県外青果」(東京や大阪等の市場に出荷されている県内産の青果の値段が鹿児島県経済連調べで)・「青果」(鹿児島市場に入荷されている県内外産の青果の値段が九州農政局鹿児島農政事務所統計部調べ)が掲載されていますので,出荷・入荷状況の多寡から「今,旬の野菜は」・「どこが旬の産地か」・「この時期に,もし私が市場に出すとしたら,露地栽培の場合,逆算して○月に種蒔きすれば」等を把握できますよ。

毎朝届く新聞情報の市況欄に,南日本新聞を例に紹介しますと,「県内産地別県外青果」(東京や大阪等の市場に出荷されている県内産の青果の値段が鹿児島県経済連調べで)・「青果」(鹿児島市場に入荷されている県内外産の青果の値段が九州農政局鹿児島農政事務所統計部調べ)が掲載されていますので,出荷・入荷状況の多寡から「今,旬の野菜は」・「どこが旬の産地か」・「この時期に,もし私が市場に出すとしたら,露地栽培の場合,逆算して○月に種蒔きすれば」等を把握できますよ。

南日本新聞の「エンジョイ園芸/野菜編」欄は,鹿児島で適した野菜栽培に関し鹿児島県農業開発総合センターの先生が執筆されています。多くの農事書は,関東圏を中心とした栽培期で書いてあり戸惑うこともありますが,鹿児島の先生が執筆された記事ですのでスクラップされていますと,自分が種蒔きする際,大いに重宝されること間違いなし。

平成23年3月11日で「野菜編」は,終了しましたので,『ソゲン言っても,これまで“いけんやせ”(どんな野菜)の記事が?』と,お気になられる方のために,平成19年1月から平成23年3月までの記事51編を PDF版で紹介します。

PDF版で紹介します。

※なお,農業に無関心の時代の平成19年~平成20年の記事は,スクラップなんかしておりませんでしたので,市立図書館の図書館司書に相談し,2階倉庫内棚に1カ月分を2分冊にして保管中の分厚い南日本新聞を,閲覧机に持ち出してもらい,月1回掲載の記事を見つけは,1階のコピー機まで運びコピーして頂いたものです。

※平成23年3月10日を最後に連続掲載が終了していました「エンジョイ園芸/野菜編」が,家庭菜園を愛する本県読者の熱き声に応え,2年10カ月ぶりに平成26年1月16日から「くらし面」で続再開掲載され,毎月第2木曜日に掲載されるとの記事を見つけ,続けてスクラップ編集を続開いたしました。同じ野菜の紹介(例:平成26年1月紹介のホウレンソウは,平成19年9月にも紹介されています)もあるようですので,新旧①・②と表示し読み比べることで2倍学習できると思って読むことに。

H19年の記事

メロン,インゲンマメ①,スイカ①,ニガウリ①,チンゲンサイ,コマツナ①,葉ネギ,ジャガイモ①,ホウレンソウ①,シュンギク,ハクサイ,ミョウガ

H20年の記事

エダマメ,ヘチマ,ニラ,ナス①,ピーマン①,オクラ①,ラッキョウ,ブロッコリー①,タマネギ①,実エンドウ①,カブ,根深ネギ①

H21年の記事

ゴボウ①,サツマイモ①,サトイモ①,ショウガ①,ヤマノイモ,トウガン,ハヤトウリ,リーフレタス,ソラマメ①,ニンニク,タカナ①,ミツバ

H22年の記事

ミズナ①,シソ,トイモガラ,ナタマメ,モロヘイヤ,セロリ①,アスパラガス,カリフラワー①,ツワブキ,パセリ,ハツカダイコン,ナバナ

H23年の記事

スナップエンドウ①,シシトウ,フダンソウ

H26年の記事

ホウレンソウ②,カボチャ,スイカ②,トマト,ショウガ②,根深ネギ②,スナップエンドウ②,キャベツ,レタス,春どりニンジン,ダイコン,春まき若掘りゴボウ②

H27年の記事

ジャガイモ②,スイートコーン,サトイモ②,ニガウリ②,オクラ②,インゲンマメ②,若掘りゴボウ③,ブロッコリー②,タマネギ②,ソラマメ②,スナップエンドウ③,ミズナ②

H28年の記事

ナバナ,ズッキーニ,絹さやエンドウ,ショウガ③,ナス②,セロリ②,夏まきニンジン,カリフラワー②,グリーンピース②,タカナ②,コマツナ②,春ハクサイ

H29年の記事

サツマイモ②,ピーマン②,ミニトマト

「エンジョイ園芸/野菜編」にかわり平成29年4月から南日本新聞に『はじめる!家庭菜園』が鹿児島市都市農業センターの協力で月1回連載が始まりました。復習を兼ねPDF版に編集して掲載しています。

「エンジョイ園芸/野菜編」にかわり平成29年4月から南日本新聞に『はじめる!家庭菜園』が鹿児島市都市農業センターの協力で月1回連載が始まりました。復習を兼ねPDF版に編集して掲載しています。

≪目に留まった新聞記事≫

![]() お勧めの農事入門図書

お勧めの農事入門図書 ![]() ─薩摩川内市立図書館蔵orロードマン蔵─

─薩摩川内市立図書館蔵orロードマン蔵─

※自転車で肥薩おれんじ鉄道の踏切を越え,川内高校のプール脇・可愛小学校脇を通り,藩政時代 参勤交代で江戸に赴く島津の殿様が籠から降りて新田神社に向かい九つの礼をされたという「九礼橋」を渡ると,自宅から5分の近距離にある薩摩川内市立図書館には,掲載のお勧めの農事入門図書以外にも多数の農事図書が蔵書されています。1回で最大10冊まで2週間も借りることができる市立図書館の蔵書検索から,あなたも読みたい家庭菜園に関する図書を便利な「フリーワード」・「タイトル」検索で探してみてください。利用者登録をすればインターネットで,貸出図書の予約も可能です。

また,社団法人/農山漁村文化協会から月刊誌として発刊されています『現代農業』が,平成23年5月号からは蔵書に加えられ,指定管理者の「まちづくり公社」の司書の方からは「現代農業の出版社は,以前勤務していた会社の前にあり,ぜひ愛読してください」と勧められたり,「今 何の野菜の栽培を?私の菜園では〇〇の栽培を」との図書館司書さんとの家庭菜園の会話を楽しめる,家庭菜園愛好者にとっては,誠にありがたい身近な図書館です。

食卓に野菜を 盛り盛り みんなで目指そう元気モリモリ スローガン『1日350gの野菜で健康維持』,大地の恵み!旬の野菜はおいしくて元気の源!─野菜の大きなチカラが健康を守ります!─のチラシが配付され,野菜の大きなチカラとしては,次の事項が右下のイラスト等が添えられ紹介されていました。

食卓に野菜を 盛り盛り みんなで目指そう元気モリモリ スローガン『1日350gの野菜で健康維持』,大地の恵み!旬の野菜はおいしくて元気の源!─野菜の大きなチカラが健康を守ります!─のチラシが配付され,野菜の大きなチカラとしては,次の事項が右下のイラスト等が添えられ紹介されていました。 ●がんを予防します(野菜の色に力がある!)

●がんを予防します(野菜の色に力がある!) 料理の五行説

料理の五行説 川内地区食生活改善推進協議会(略して「食改」)が,設立50周年を迎え,記念誌『わが家の自慢料理』レシピ集(右写真)を発行され,隣人で同会員のM姉さんから「ロードマンさんから何時も新鮮な野菜を頂いているお礼に」と,同記念誌を平成30年4月末,小菜園まで届けて頂きました。

川内地区食生活改善推進協議会(略して「食改」)が,設立50周年を迎え,記念誌『わが家の自慢料理』レシピ集(右写真)を発行され,隣人で同会員のM姉さんから「ロードマンさんから何時も新鮮な野菜を頂いているお礼に」と,同記念誌を平成30年4月末,小菜園まで届けて頂きました。

『広報薩摩川内』令和元年8月号 表紙(右写真)は,8月31日が野菜の日ということもあり,夏野菜の定番ゴーヤーが表紙に採用されていました。栄養豊富で夏パテ防止効果もあり,本市の推奨品目にも指定されています。今月号には,野菜の日の特集記事があり,新コーナー「私のFood記」では,ゴーヤー料理が紹介されています。

『広報薩摩川内』令和元年8月号 表紙(右写真)は,8月31日が野菜の日ということもあり,夏野菜の定番ゴーヤーが表紙に採用されていました。栄養豊富で夏パテ防止効果もあり,本市の推奨品目にも指定されています。今月号には,野菜の日の特集記事があり,新コーナー「私のFood記」では,ゴーヤー料理が紹介されています。 人を育む野菜の恵み 8月31日は「野菜の日」

人を育む野菜の恵み 8月31日は「野菜の日」

葉物の肥しは窒素(N),実物の肥しはリン酸(P),根物の肥しはカリ(K),そして土の酸性防止に種蒔き前の畑に苦土石灰を散布する程度の知識だけは,敗戦に伴い職業軍人であった父が,田舎に引き上げてき,食うために,しかたなしに慣れない農業に従事していた両親の手伝いの中から教わってはいましたが,定年退職を機に,亡き両親から引き継いだ隣の“小ざ園”に,家族三人が口にする季節ごとの野菜を作りたいとして新聞広告で見かけた日本園芸協会の『野菜づくり講座』を受講。テキストの精読に励みレポート提出に精出し2ヶ月後の平成21年9月には「美味・安全野菜栽培士」の資格を。

私が住む国分寺自治会(戦後:上目農事小組合=60世帯でスタート)は,元々が農業集落。周りには,今では現役引退で数少なくなりましたが,大正生まれのオンジョ(年配)農家や青年団の先輩農家がおられる中,畑を荒らさず,自己消費するだけの季節の野菜を無農薬でをメインとした家庭菜園士(野菜栽培士)です。

(社)日本通信教育振興協会認定「生涯学習奨励講座」の日本園芸協会の「やさいづくり講座」は,受講期間6カ月間で受講料は4万3千円。財務大臣であるXYLからは,4万円分の野菜や肥料代は大変な額と最初は小言を頂戴しましたが,同協会から送られてきた教材等は非常に懇切な内容で,「野菜講座/基礎編」・「同/栽培収穫編(根茎菜)」・「同編/果菜・根菜」・「家庭菜園編/販売編」の4冊のテキストからなっており,教材の進展に合わせて6回のレポート提出が義務付けられています。

(社)日本通信教育振興協会認定「生涯学習奨励講座」の日本園芸協会の「やさいづくり講座」は,受講期間6カ月間で受講料は4万3千円。財務大臣であるXYLからは,4万円分の野菜や肥料代は大変な額と最初は小言を頂戴しましたが,同協会から送られてきた教材等は非常に懇切な内容で,「野菜講座/基礎編」・「同/栽培収穫編(根茎菜)」・「同編/果菜・根菜」・「家庭菜園編/販売編」の4冊のテキストからなっており,教材の進展に合わせて6回のレポート提出が義務付けられています。

レポートの提出結果については,同協会のホームページ上で,回答結果が到着する前に「マイページ」に付与されたパスワードで入室し,レポートへ回答すると即自己採点が可能となっており,60点以上が合格となっています。

テキスト1「野菜講座/基礎編」で,学習する中で楽しかったのは,種子の発芽年限や施肥法と畝立てでした。ここでマルチングについて学び,ニンニク・タマネギ栽培に実践しました。加えて改正JAS法と有機農法については,勉強させられました。

テキスト2「栽培収穫編/根茎菜」では,身近なキャベツ・ホウレンソウ・ハクサイ・シュンギクについて学習する中,珍しい野菜についても学ぶことができました。

テキスト3「栽培収穫編/果菜・根菜」では,8月上旬からの受講で,果菜は過ぎており根菜のダイコン・ニンジン・カブ・ジャガイモについて学ぶことができました。

テキスト4「家庭菜園編/販売編」では,栽培のローテーションと直販,ホームページ運営上の注意点についも触れられており,この点も,ロードマンが自分のホームページを立ち上げたいという刺激に。

| ※前頁目次の用語解説 |